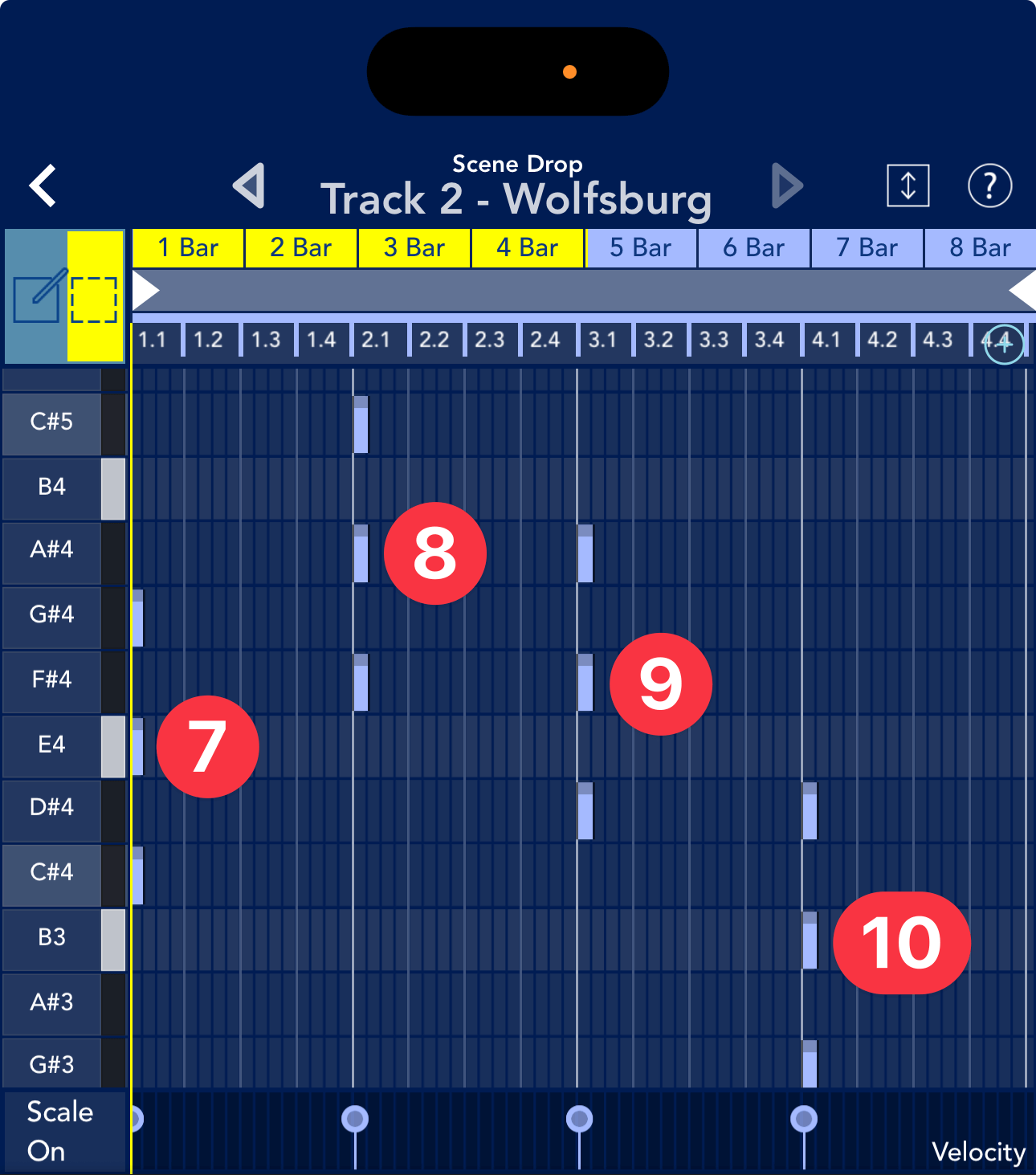

今回は、簡単なコード進行を作ってみましょう。前回のチュートリアルと同じように、ピアノロールをScale Onにしたまま、コードの元になる音(ルート音といいます)を打ち込み、1マス飛ばしでノートを積み上げていきます。

2~4 Barにもコードを打ち込んでみよう

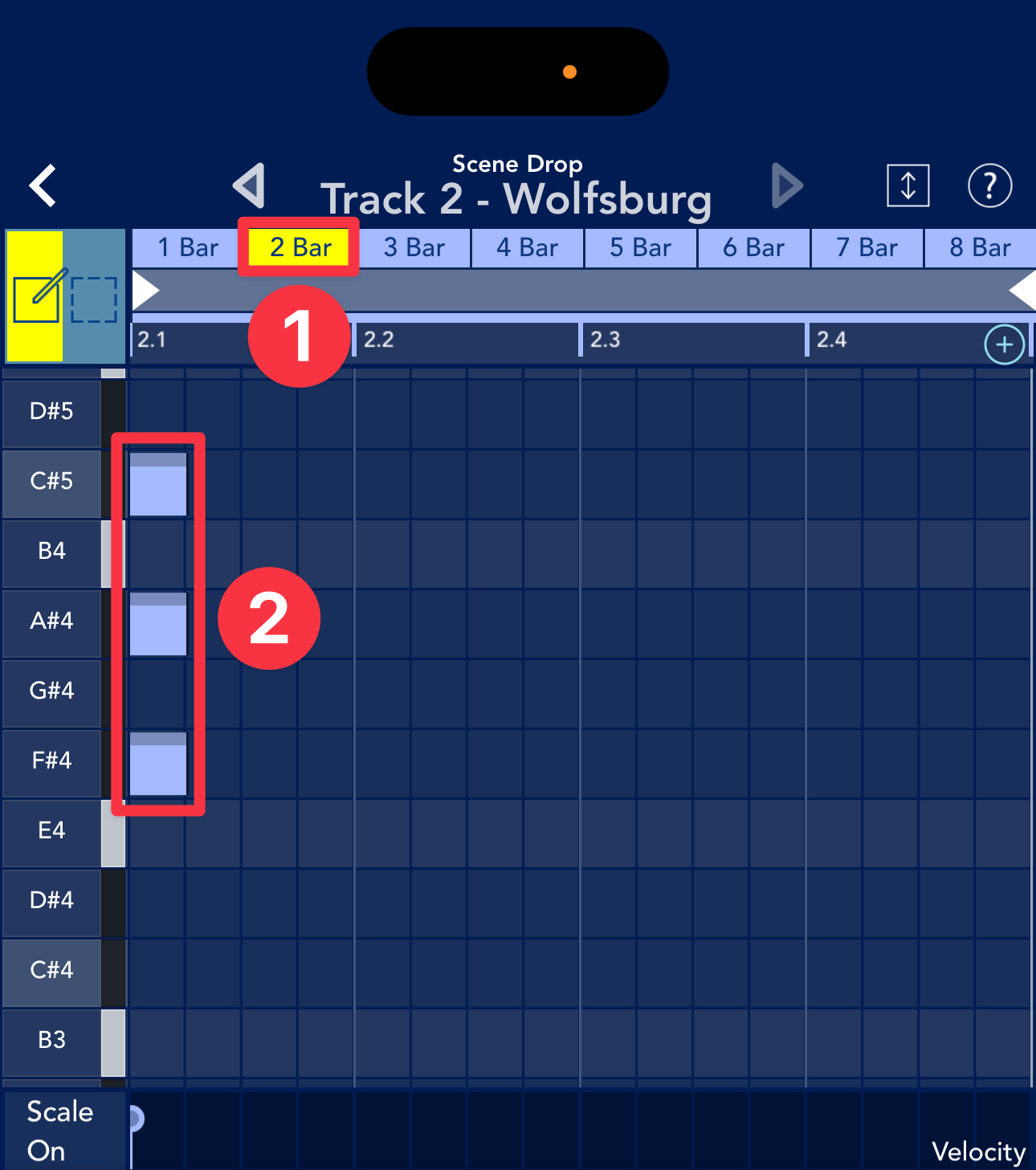

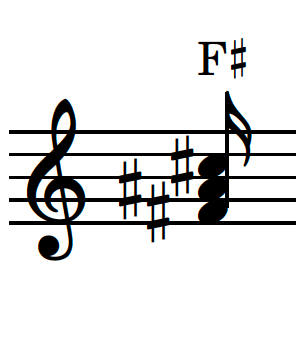

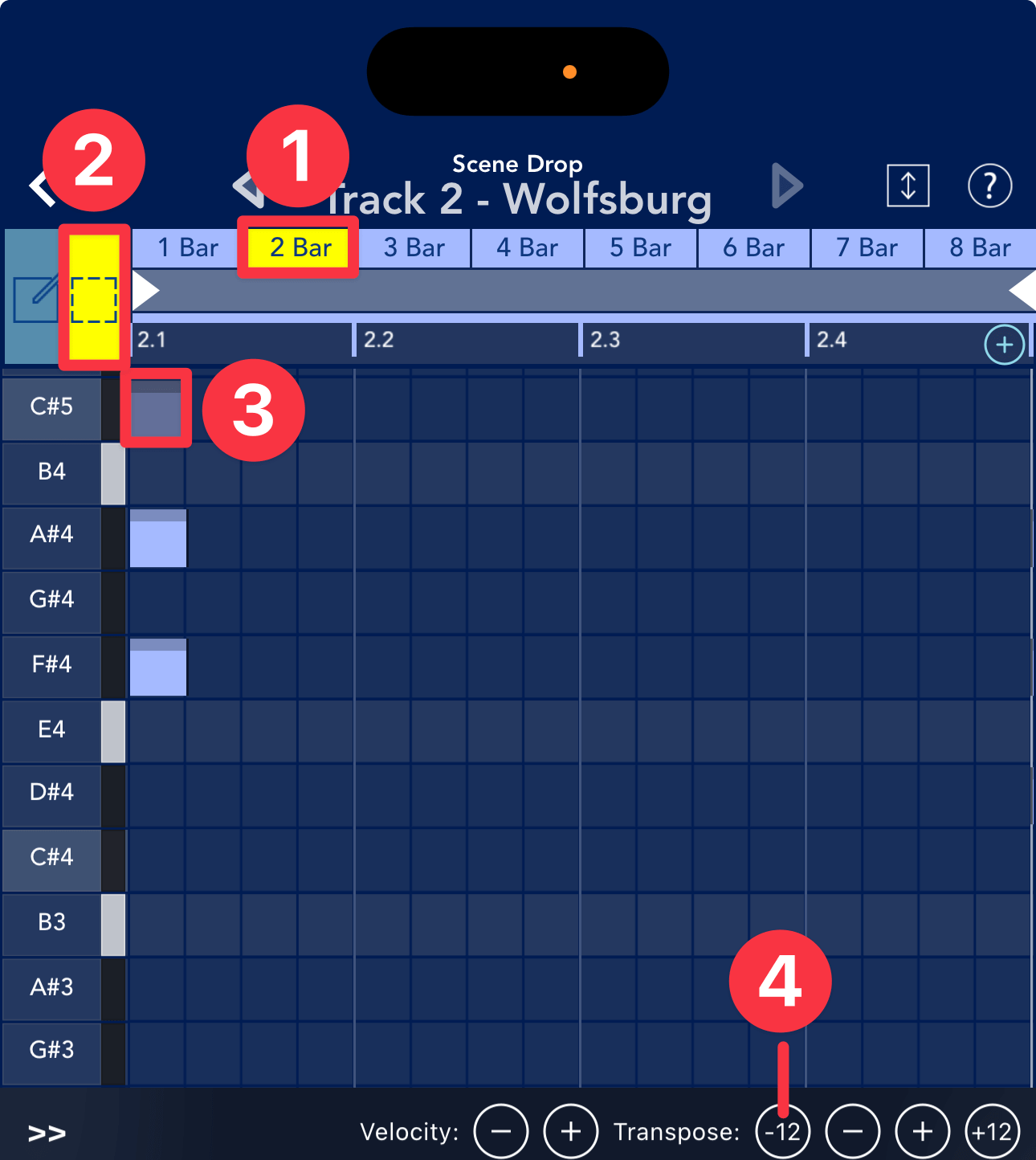

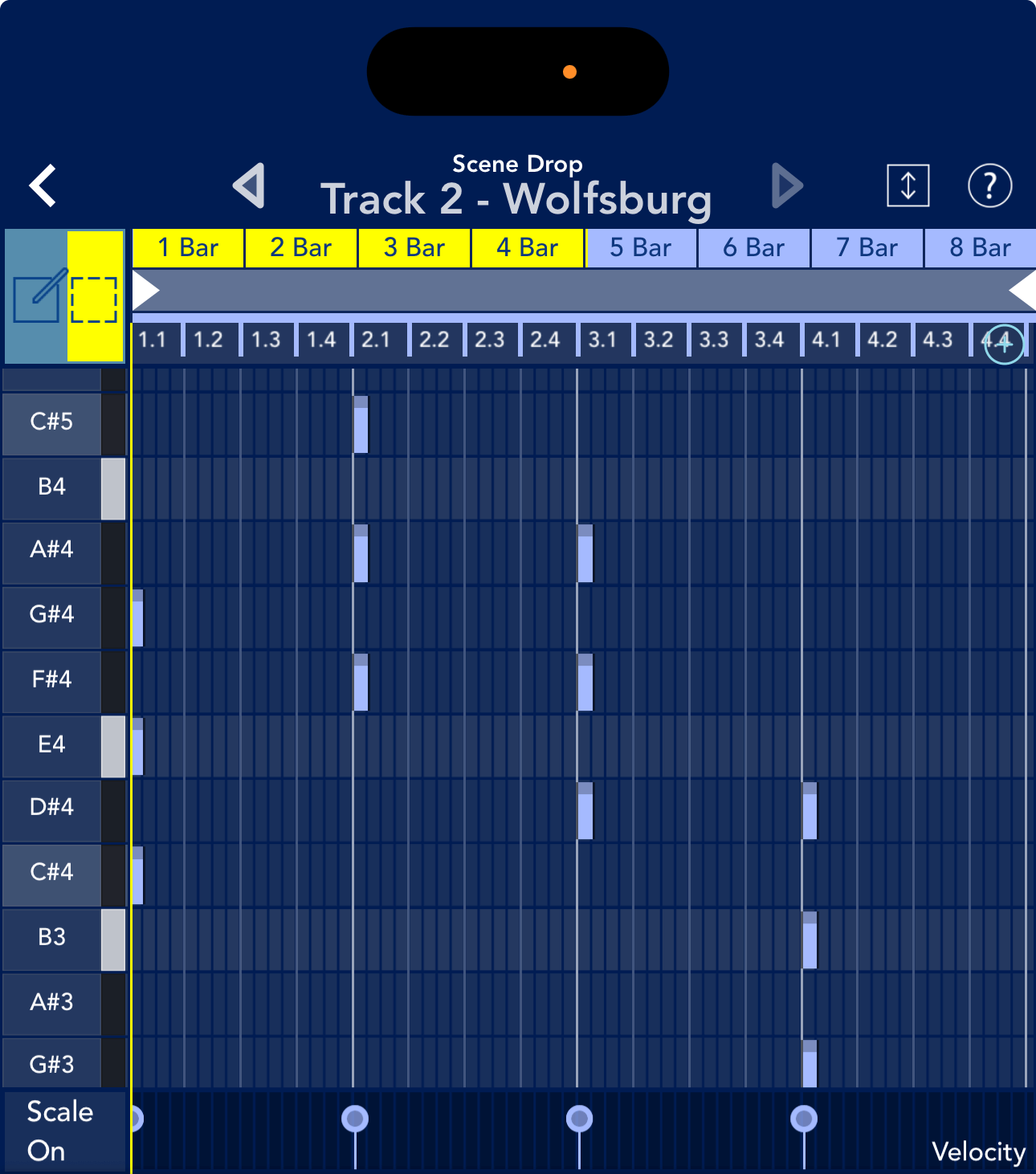

2 Bar①に移動し、1マス目にF#4,A#4,C#5①と打ち込んでください。コードF#ができます。

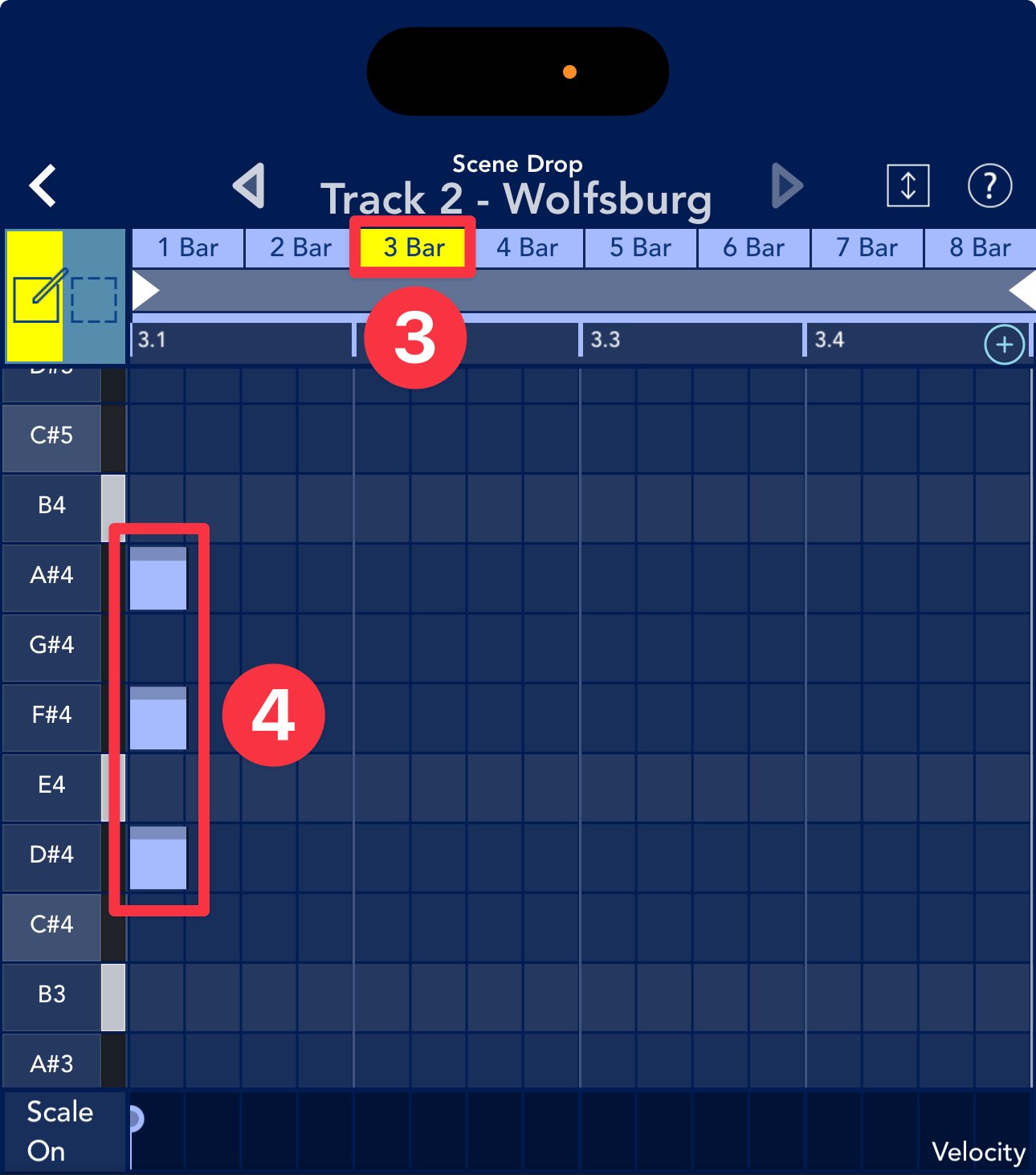

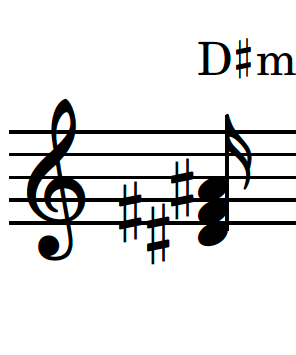

3 Bar③に移動し、1マス目にD#4,F#4,A#4④と打ち込んでください。コードD#mができます。

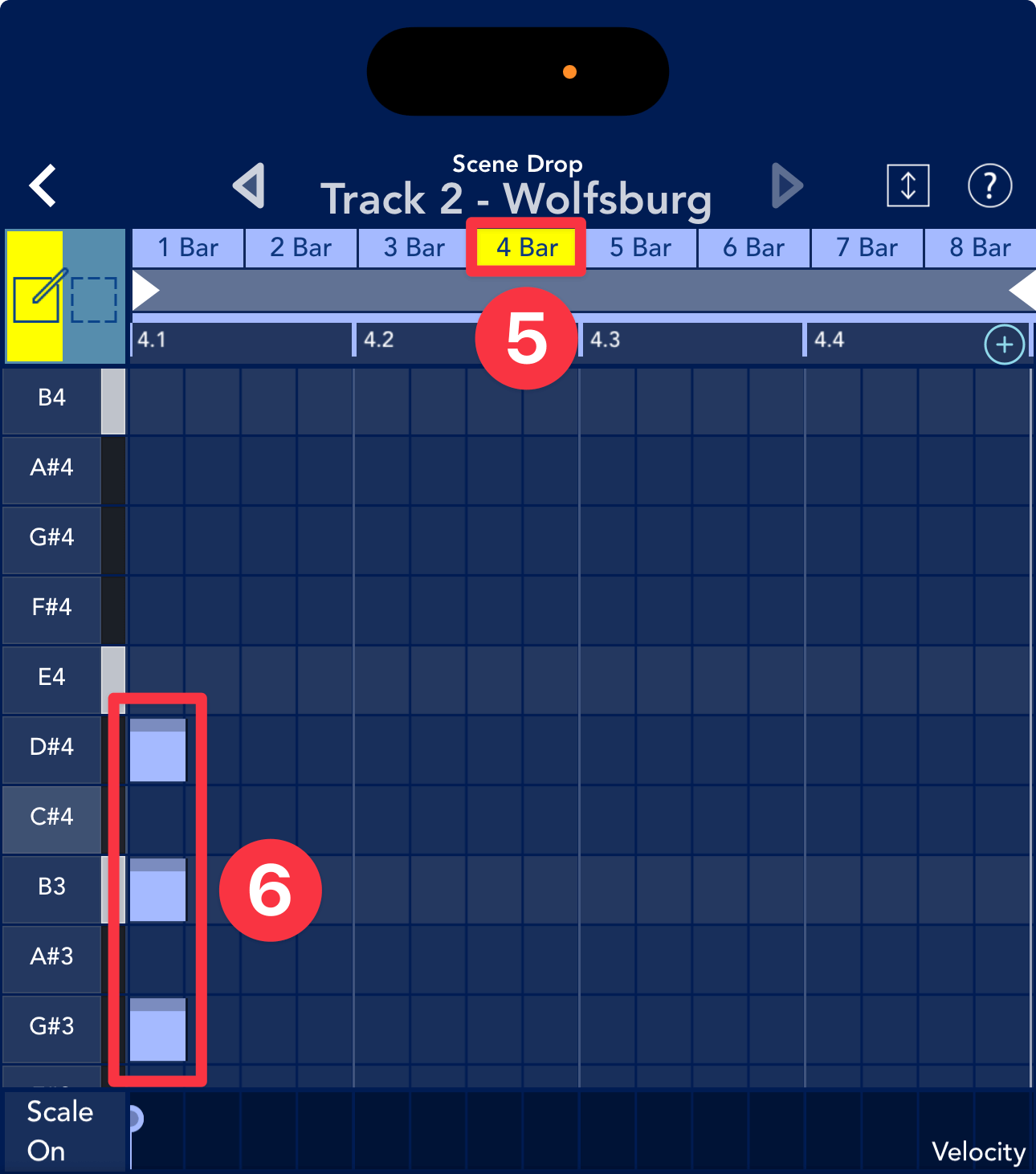

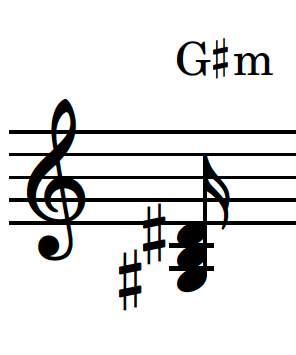

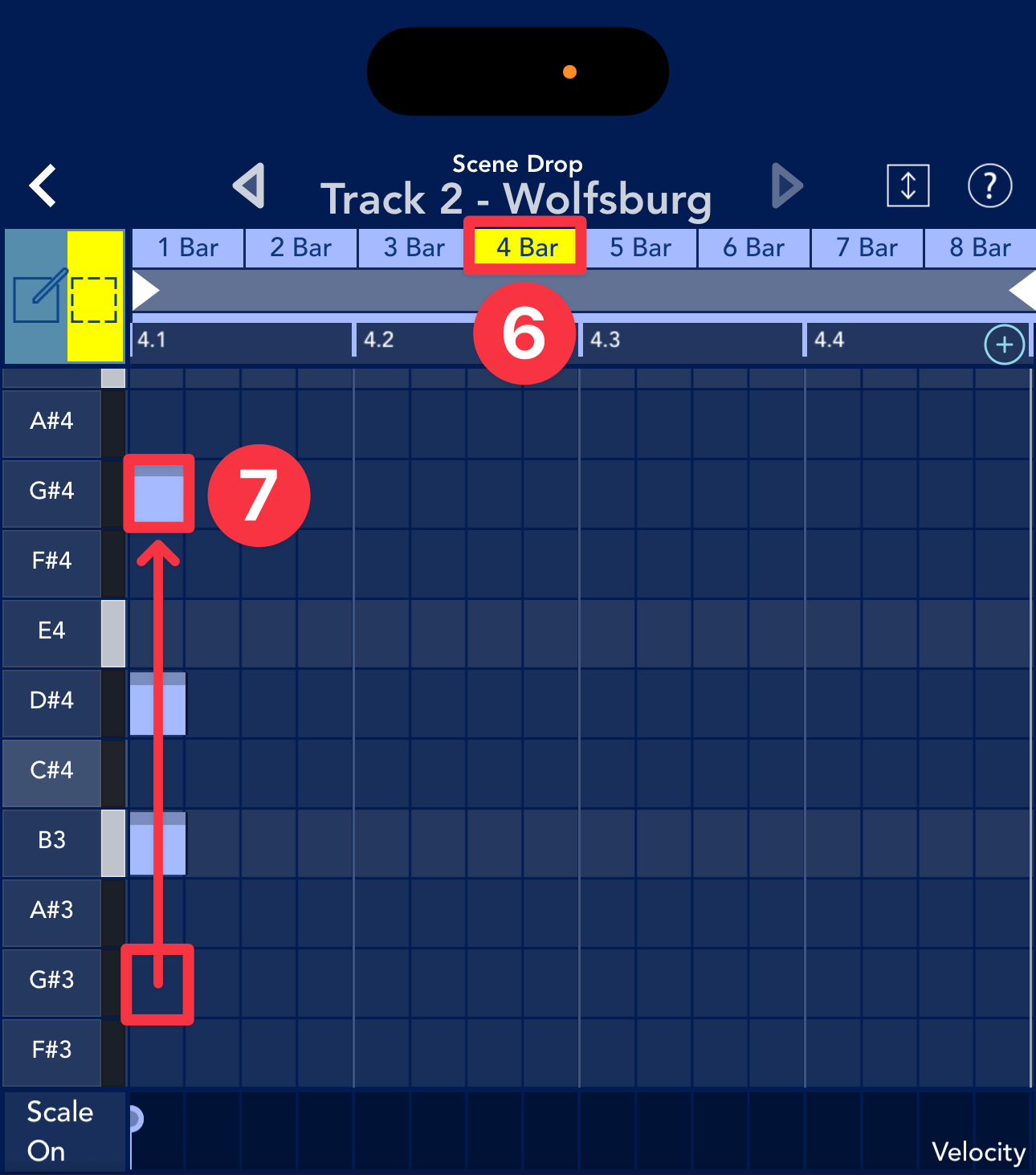

4 Bar⑤に移動し、1マス目にG#3,B3,D#4⑥と打ち込んでください。コードG#mができます。

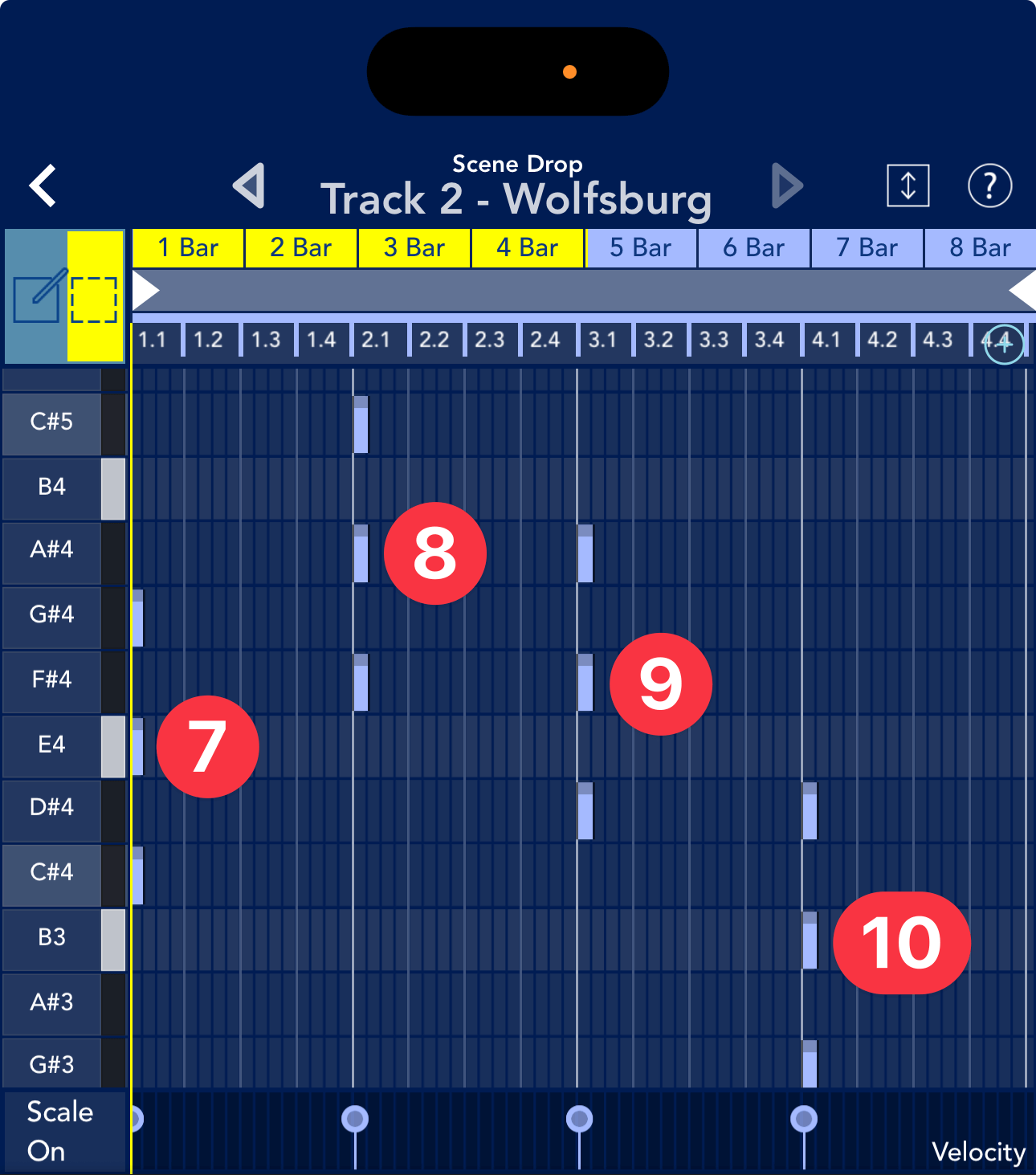

4 Barまで打ちこみました。できあがったコード進行はC#m⑦→F#⑧→D#m⑨→G#m⑩です。

このように、ピアノロールをScale Onにしてひとつ飛ばしでノートを置くと、その曲のキーとスケールにおける「基本的な」コードを作ることができます。もちろん、今回のC#ドリアン・スケールに収まるコードは他にもありますが、この方法でできる7つのコードだけで、十分曲作りが楽しめます。

またコード進行には、定番ものや一定のルールがあります。「コード進行 定番」などと検索すれば、さまざまな進行を紹介するサイトが見つかります。ぜひ活用しましょう。

今回組んだC#m→F#→D#m→G#mは「1425」(イチヨンニーゴー)で、オーソドックスなコード進行のひとつです。なぜF#がヨンかというと、C#から数えて4つ目の音だからです。

コードのつながりを滑らかにしよう

ここまでに登場した4つのコードは、ルート音を土台とする「基本形」で打ち込みました。ただ、このままだとコード間の音程差が大きいので、あまりスムーズに聴こえません。

そんなときは、コードを構成する音は同じまま音の積み方を変えてみましょう。コードとコードのつながりが滑らかになります。

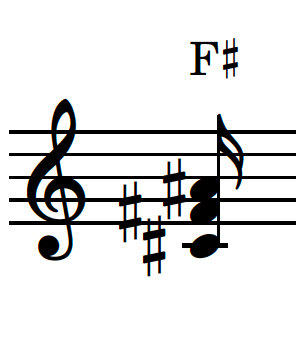

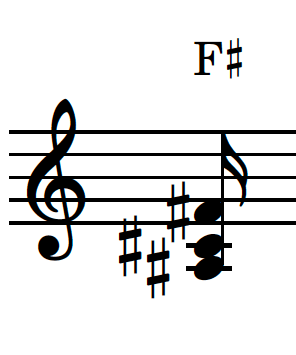

このように、コードの構成音を変えずに積む順番だけ変えることを転回といいます。

これから2 BarのF#と、4 BarのG#mを転回させてみましょう。

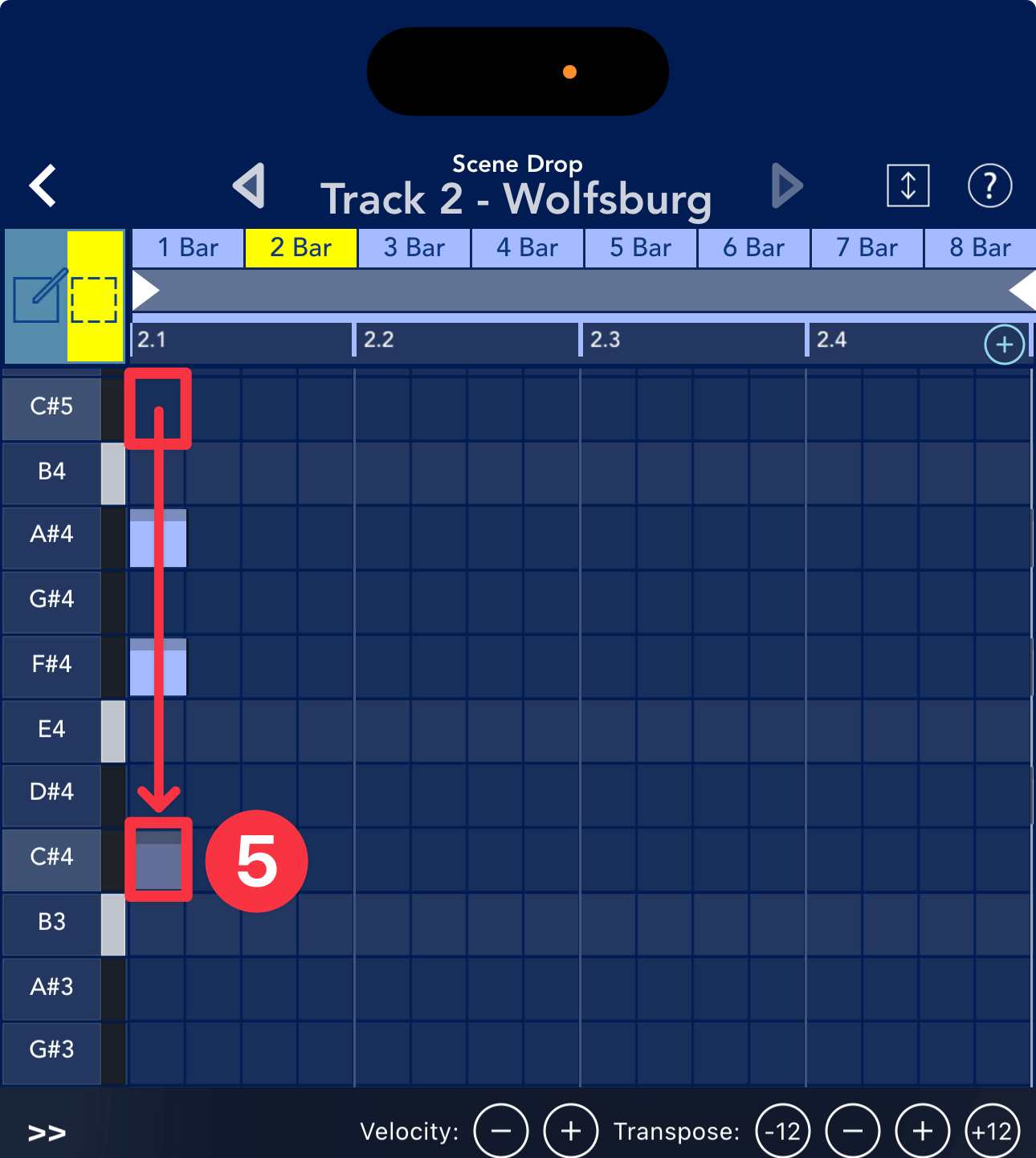

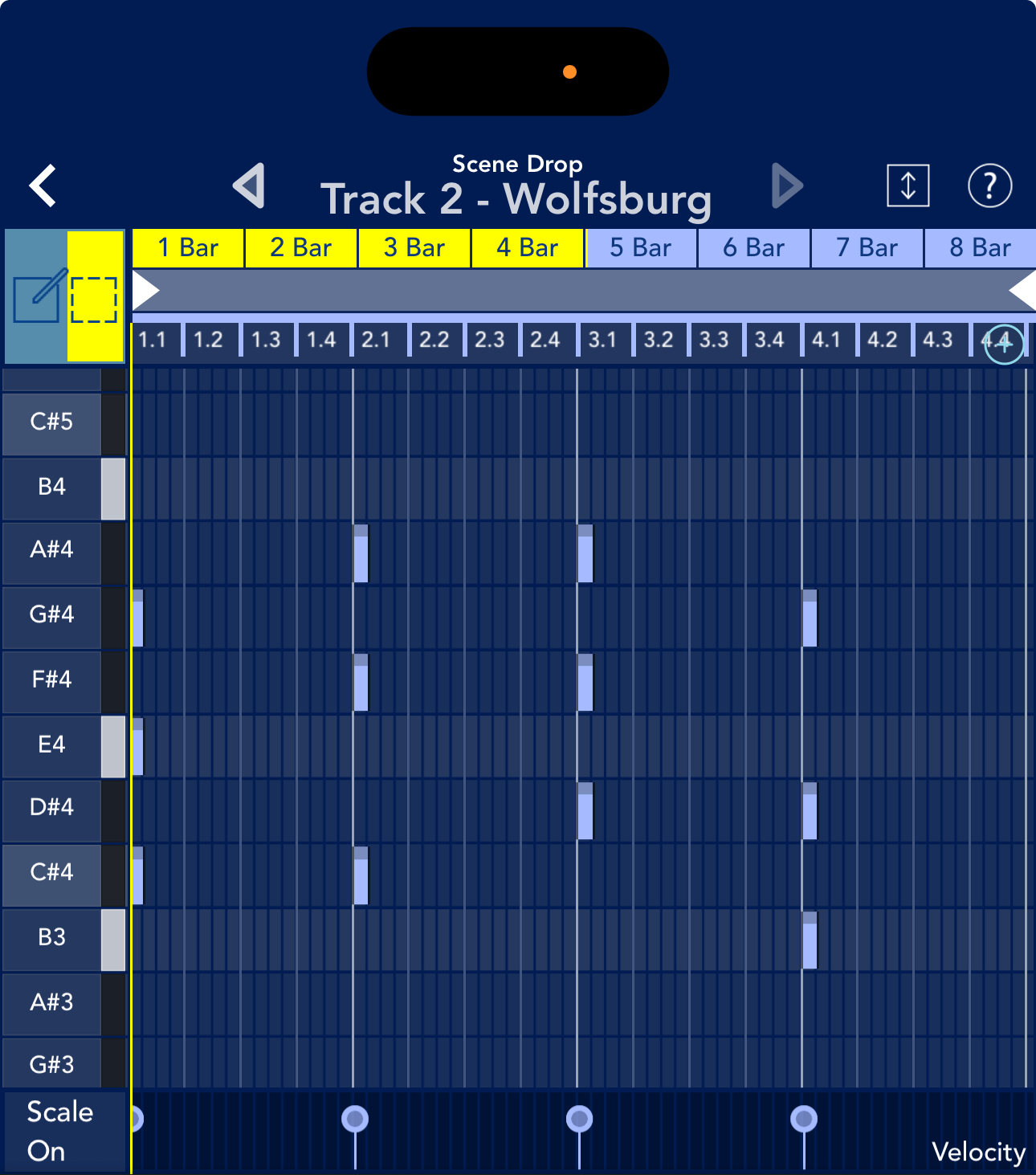

2 Bar①へ移動してSelectモード②に切り替え、C#5のノートを選択③。ピアノロール下に現れるツールのうち、Transposeの-12ボタン④をタップしてください。1オクターブ下のC#4⑤に移動します。

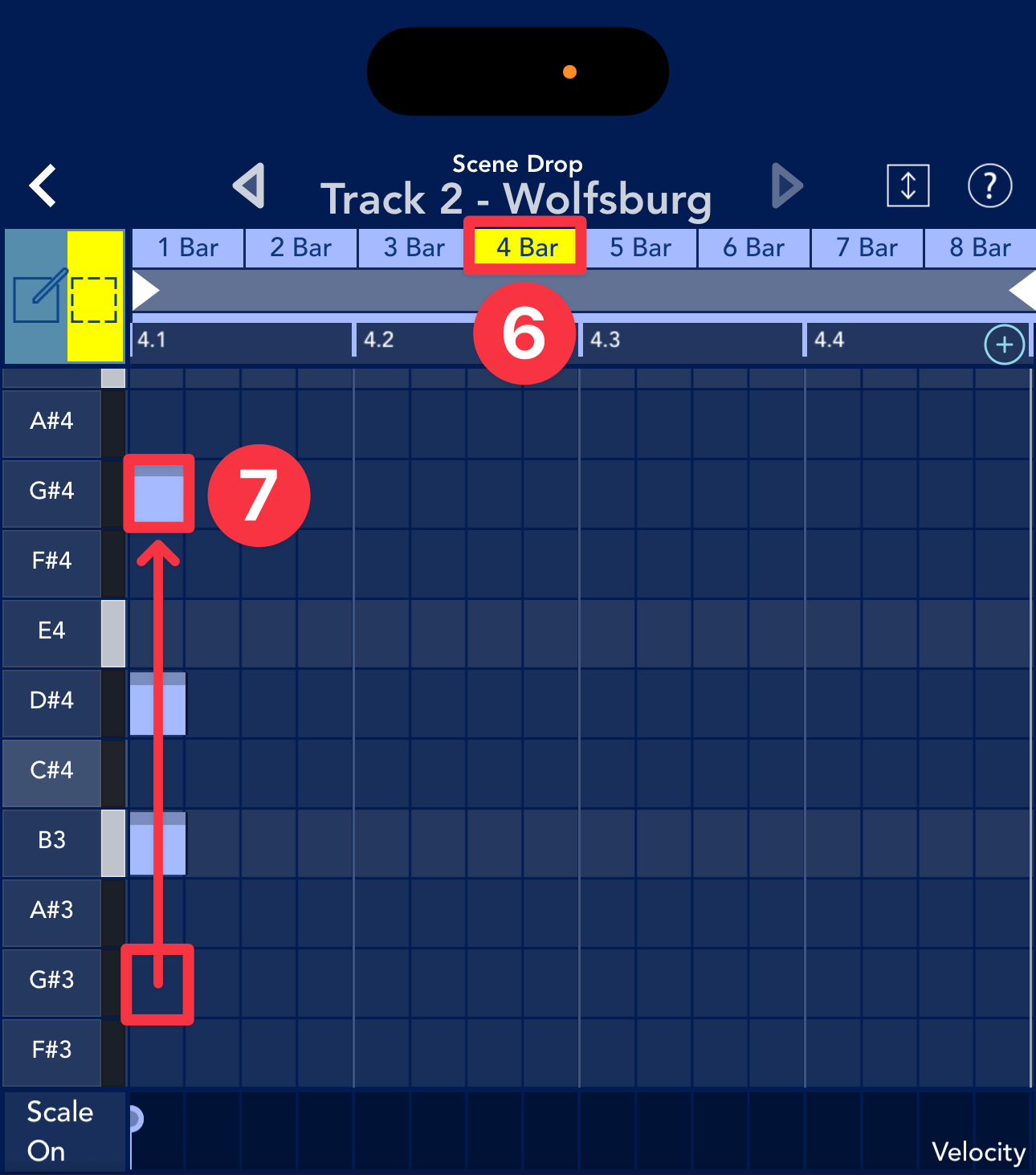

続いて4 Bar⑦へ移動し、今度はTransposeの+12ボタンを使って、G#3のノートを1オクターブ上げてください⑧。

転回前と転回後を比べると、見た目にもコード同士のつながりが滑らかになったと思います。

今回のチュートリアルはここまで。4小節分のコードを組んで、ノートをオクターブ下または上へ移動させて転回形を作ることができました。

次回は、コードバッキングをリズミカルに刻んでみたいと思います。