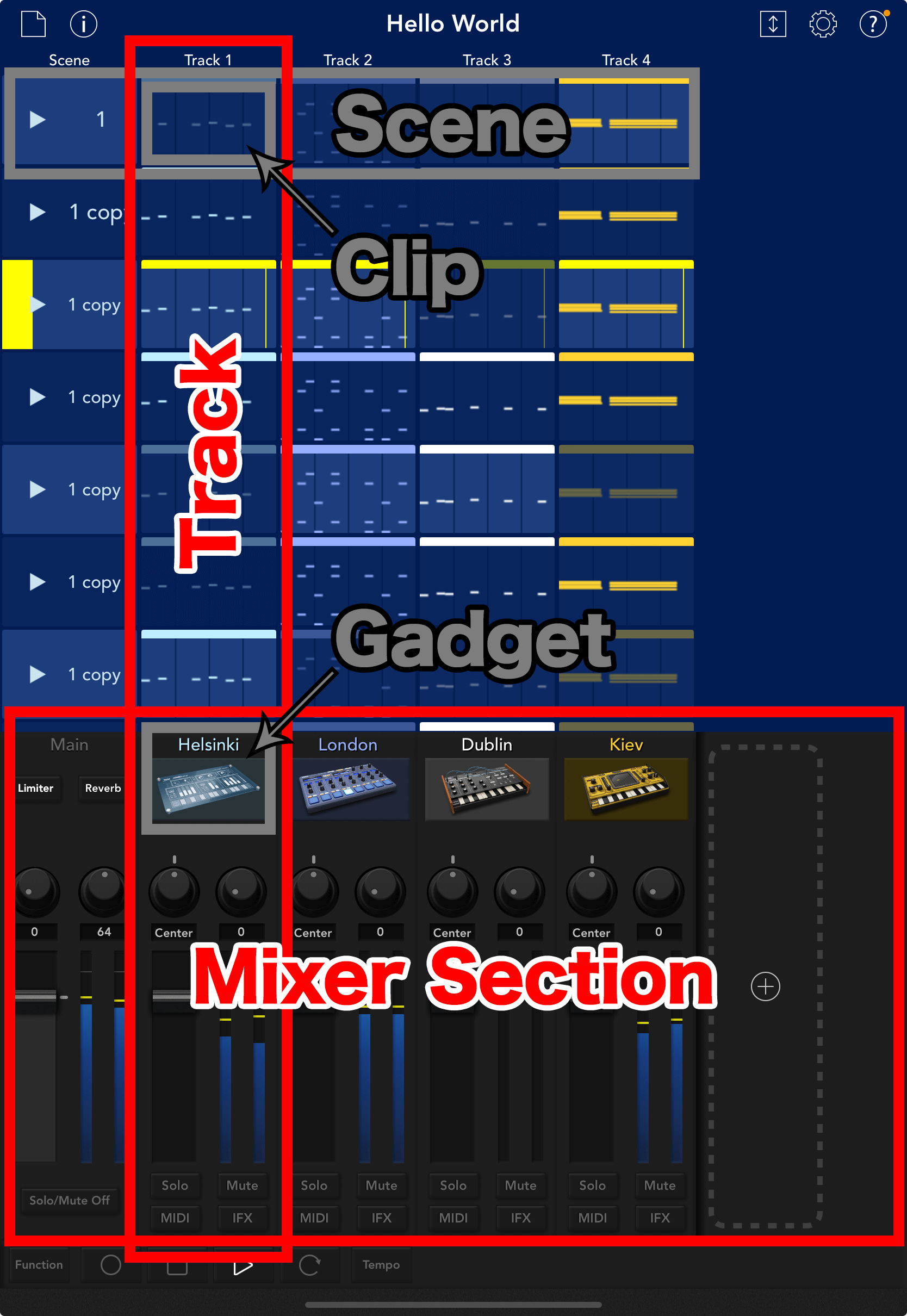

トラックは「パート」と言い換えることもできます。バンドで例えると、ドラム・ベース・ギター・キーボード…といった感じで、各トラックには1つのガジェット楽器が割り当てられます。KORG Gadgetでは、このトラックをいくつも並べてソングを完成させていきます。

このソングは、Helsinki・London・Dublin・Kievが割り当てられた、4つのトラックで構成されています。それぞれのトラックには、音量バランスやエフェクトなどを調整するミキサーがあります。

逆引きマニュアル第3章「トラック操作/ミキシング」では、トラックに関する操作方法と、ミキサー周りの取り扱いについて解説します。

- トラックを追加したい

- トラックを複製したい

- トラックを削除したい

- トラックのガジェットを変更したい

- ガジェットの並び順を変更したい

- 特定のトラックを消音したい(Mute)

- 特定のトラックだけを鳴らしたい(Solo)

- Mute/Soloをオールリセットしたい(Mute / Solo Off)

- トラックにエフェクトをかけたい(IFX)

- ミキサーセクションでボリュームを調節したい(Track Fader / Master Fader)

- ノブの回し方を選びたい(Rotary / Linear)

- トラックのステレオ感を定めたい(Pan)

- トラックにリバーブをかけたい(Reverb Send / Reverb Time)

- フェーダーやパンの動きを記録したい(Automation)

- オートメーションで記録した動きをリセットしたい

- トラック全体の音圧を上げたい(Limiter / DeeMax)

- トラック負荷を軽減してプチノイズを防ぎたい(Freeze)

📖 KORG Gadget 逆引きマニュアル

1.はじめに(7)

3.トラック操作/ミキシング(17)

- トラックを追加したい

- トラックを複製したい

- トラックを削除したい

- トラックのガジェットを変更したい

- ガジェットの並び順を変更したい

- 特定のトラックを消音したい(Mute)

- 特定のトラックだけを鳴らしたい(Solo)

- Mute/Soloをオールリセットしたい(Mute / Solo Off)

- トラックにエフェクトをかけたい(IFX)

- ミキサーセクションでボリュームを調節したい(Track Fader / Master Fader)

- ノブの回し方を選びたい(Rotary / Linear)

- トラックのステレオ感を定めたい(Pan)

- トラックにリバーブをかけたい(Reverb Send / Reverb Time)

- フェーダーやパンの動きを記録したい(Automation)

- オートメーションで記録した動きをリセットしたい

- トラック全体の音圧を上げたい(Limiter / DeeMax)

- トラック負荷を軽減してプチノイズを防ぎたい(Freeze)

5.ガジェット楽器の演奏/操作(18)

- どんなガジェットがあるかを知りたい

- ガジェットパネルはどこにある?

- 新しいガジェットを追加したい

- 今使っているガジェットを変更したい

- ガジェットを一覧リストから選びたい(List表示)

- 目的の音色を検索したい(Search表示)

- ガジェット内蔵の音色を呼び出したい

- 作った音色を保存したい

- 保存したユーザー音色を呼び出したい

- ユーザーフォルダの音色をエクスポート/インポートしたい

- シンセサイザー・ガジェットを演奏してみたい

- 鍵盤の表示数を変えたり、演奏する音域を上げ下げしたい(Oct Range / Oct Position)

- 演奏する時の音階を設定したい(Scale Type)

- 鍵盤で発音する「調」を設定したい(Key)

- 演奏するスケールの鍵盤数を増やしたり、減らしたい(Scale Step)

- ガジェットが小さく演奏しづらいので、もっと大きくしたい

- ドラム・ガジェットを演奏してみたい

- ノブの操作方法を変更したい(Liner/Rotary)

7.MIDIレコーディング&編集(21)

- リアルタイム入力でMIDIレコーディングしたい

- リアルタイム演奏時のズレを防ぎたい(Quantize)

- クリップの一部だけを繰り返して再生・録音したい

- ステップ入力でmidiレコーディングしたい

- ノートの削除方法を知りたい

- ノートの長さを変えたい

- 複数のノートをまとめてコピー/複製したい

- ノートを一発で全選択したい

- コピーしたノートを、別のトラックやプロジェクトにペーストして使う

- 選択したノートを1オクターブずつ上下させたい

- ノートのベロシティー(音量)を変更したい

- ピアノロールを画面いっぱいに表示したい

- ピアノロールのマス目(グリッド)数を変えたい

- ノートを3連符で入力したい

- ピアノロール画面を一本指か、二本指でスクロールするかを選びたい

- ピアノロール画面を拡大/縮小表示させたい

- 小節数(Bar)を変えたい

- オートメーションをリアルタイムに記録したい

- オートメーションを「描くように」記録したい

- オートメーションをリセットしたい

- 直前の操作を取り消したい・やり直したい(Undo/Redo)