シンセサイザーで音作りするやり方を、KORG Gadgetで覚える「シンセ入門」シリーズ。今回はいよいよ、音色作りそのものを担当するフィルター(VCF:Voltage-controlled filter)について学んでいきます。

フィルターの役割①「オシレーター波形の倍音をカットする」

いったん、シンセから少しだけ離れてみましょう。

私たちが、ふだんの生活でふれるフィルターとは、一体何のことでしょうか。

コーヒー豆を挽いた粉にお湯を注ぐとき、私たちはペーパーフィルターで濾過(ろか)し、おいしいコーヒーだけをいただきます。

この画像では、レンズフィルターを通ったところだけ、色彩に深みがでています。

このように、レンズを通る光やコーヒーがらのような、よけいなものをカットするのがフィルターの役割です。

さて、シンセサイザーのフィルター(VCF)を考えてみましょう。

VCFの使命は、オシレーター(VCO)からやってくる波形の「よけいな成分」をカットし、音を整えることです。

この「よけいな成分」とは、前回の記事で知った倍音成分のことなんですね。

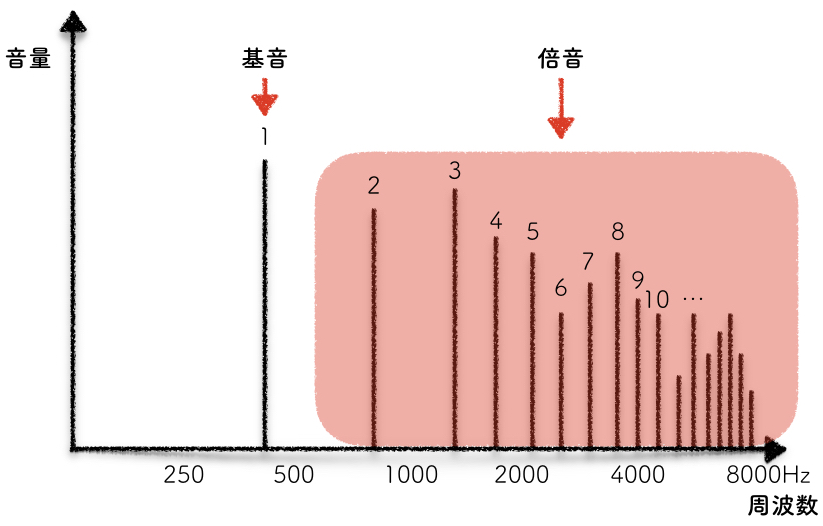

倍音とはなにか

たとえば、ピアノで「ラ」(A4)を弾いたとします。

実は、基本となる音の周波数440Hzのほかにも、その2倍(880Hz)・3倍(1320Hz)・4倍(1760Hz)・5倍・6倍・7倍・・・の高さの音も、いっしょに鳴っています。

ベースとなる音を基音、何倍かした音たちを倍音と言います。

くりかえしになりますが、シンセにおける音作りは、よけいな倍音成分をVCFでカットすることです。そこで、あえて音色を削る余地を与えるために、オシレーターで倍音が豊富な基本波形を用意しているのです。

彫刻家が、ゴツゴツした石のカタマリを削り、思うがままの形に整えていくイメージです。

もしVCOの基本波形が、倍音を含まないツルツルした正弦波だとすると、削るものがないVCFは、なにもできないことになります。

ローパス・フィルター(LPF)で「カットオフ周波数から上」を削る

では、どうすればよけいな倍音をカットし、音色を作り込めるのでしょうか?

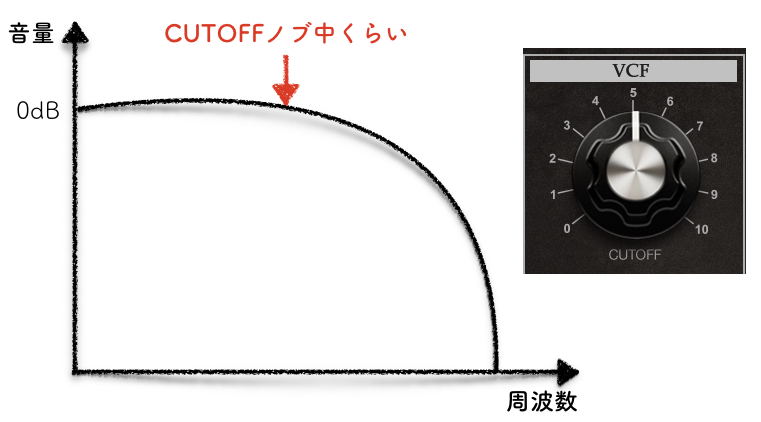

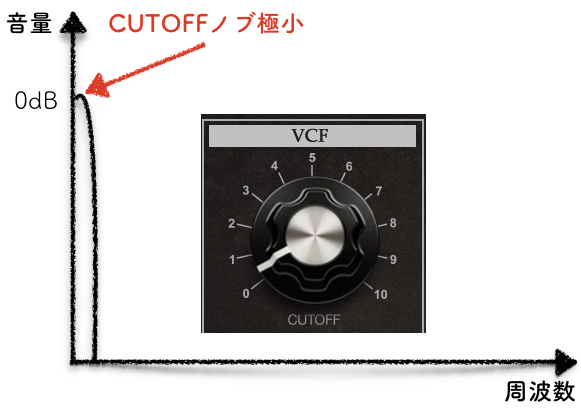

教材ガジェットのDublinには、VCFがひとつあります。

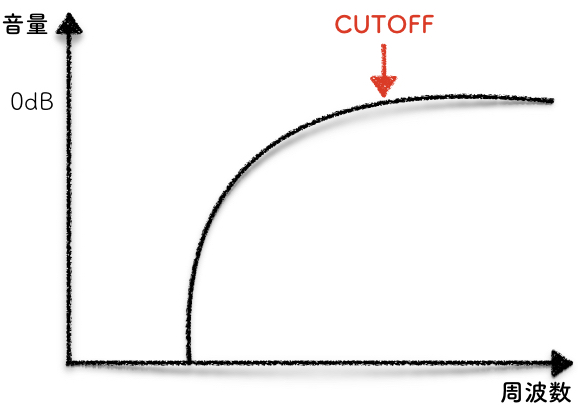

これはローパス・フィルターといって、あるポイントから下の成分だけをとおすタイプのフィルターです。このポイントのことをカットオフ周波数といい、DublinではCUTOFFノブで調節します。

下の図は、CUTOFFノブを中くらいの位置にした時のイメージ。それよりも上の周波数成分が削られていますね。

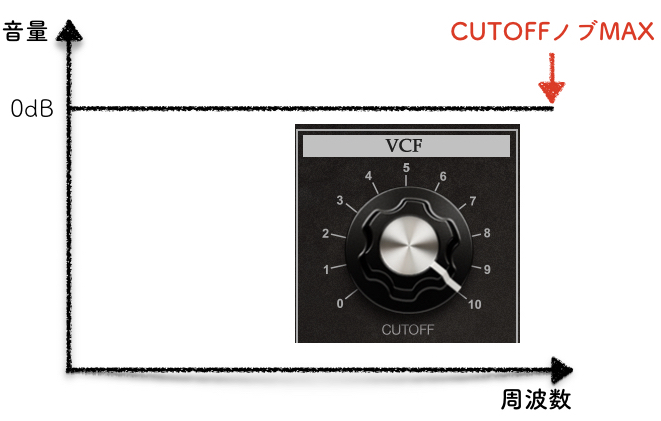

さらにCUTOFFノブを上げるとフィルターがどんどん開いていき、全開にすると、このように全ての音が通過します。

この場合、オシレーターからの基本波形そのままがアンプへ送られます。倍音成分がふんだんにあるので、とても明るい音です。

逆にCUTOFFノブを下げるとフィルターが閉じていき、音が暗くこもった感じに。ノブを絞り切ると全ての成分がカットされ、音が消えてしまいます。

ローパスフィルターについてまとめると、明るい音色にしたければCUT OFFを上げ、モコモコした感じにしたければCUT OFFを下げると、ねらいどおりのサウンドなります。

以上が、ローパス・フィルターに関する解説でした。

ハイパス・フィルター(HPF)で「カットオフ周波数から下」を削る

DublinのVCFはローパス・フィルターだけですが、ほかのフィルターを装備したシンセもありますので、このさい覚えてしまいましょう。

ローパス・フィルターとは逆に、カットオフから上の成分だけをとおすのがハイパス・フィルターです。

CUT OFFより低い成分がバッサリ削られ、低域ぞろいのトラックの中では浮くので、うまく使うと存在感を出すことができます。

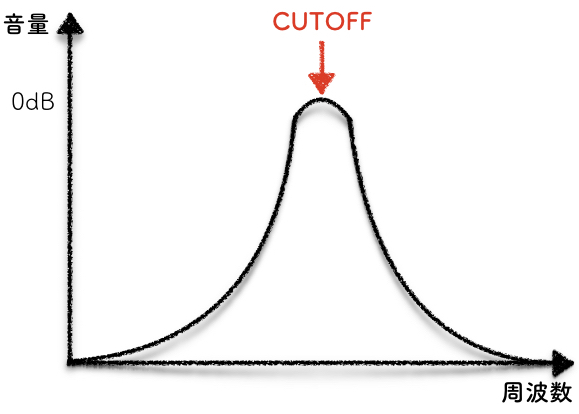

バンドパス・フィルター(BPF)で「カットオフ周波数の上下」を削る

あるポイントから上と下の成分を削る、バンドパス・フィルターがついたシンセもあります。

中域が強調されるので、AMラジオや、受話器から聞こえる声のような音を作るときに役立ちます。

フィルターの役割②「倍音を強調して、シンセらしい音色に仕上げる」

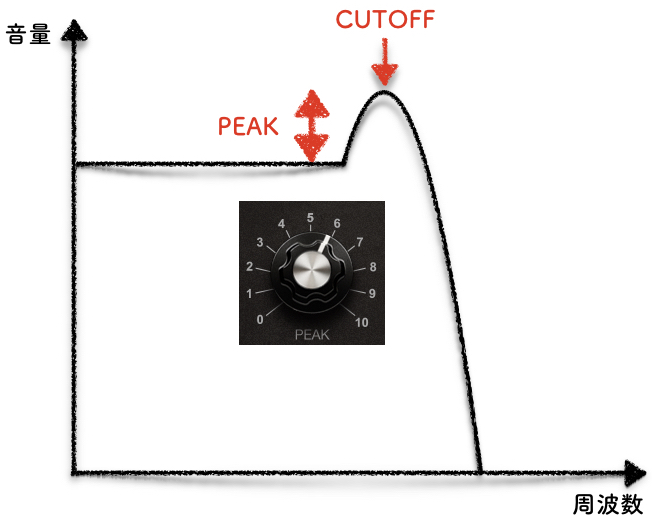

フィルターには、カットオフあたりの倍音を持ち上げることにより、シンセならではの音作りを行う役割もあります。

音色にクセをつける「PEAK」ノブ(レゾナンス)

DublinのVCFセクションには、CUTOFFノブの下にPEAKノブが用意されています。

Dublinでは「PEAK」ですが、一般的なシンセサイザーでは、レゾナンス(Resonance)と呼ばれます。

PEAKを上げると、カットオフ付近の倍音成分が強調されます。

さらに上げていくと、シンセによっては自己発振を起こします。いかにもシンセらしい、非常に過激でクセのある音になります。

「KBD.AMT.」ノブで、カットオフの効き具合を調整する

VCFセクションには、 CUTOFFやPEAK のほかに、KBD.AMT(キーボード・アマウント)というノブがあります。

GadgetのWebマニュアルによると、こう書かれています。

むずかしい表現ですが、カットオフの効き具合と考えましょう。

VCFはシンセにおける音作りのキモ!積極的に活用しよう

今回のテーマ「フィルター」でどんな音が作れるかを、3行でまとめます

- あかるい音(ド派手なリードなど)を作りたいとき…CUTOFFノブを上げる

- くらい音(モコモコしたシンセベースなど)を作りたいとき…CUTOFFノブを下げる

- いかにもシンセ的な音(ギュイーン・ビヨビヨ・ピギャーッ)を作りたいとき…PEAKノブを上げ、CUTOFFノブを派手に回す

ただしPEAKノブを上げすぎると、カットオフ付近の音は強調されますが、それ以外の音が目立たなくなるので、やせた感じになります。あくまで太い音で勝負したければ、レゾナンスはほどほどにした方が良いでしょう。

とにかくシンセ初心者の方は、とりあえずプリセット音色のCUTOFFノブを上げ下げして、シンセならではの音色変化を楽しみましょう。かんたんに音色を変えることができて楽しいですよ!

さて次回は、VCFで整えた音色に「抑揚」や「余韻」といった息吹をもたらすVCA(アンプ)について取り上げます。

参考文献