シリーズ企画「KORG Gadgetで学ぶシンセ入門」も、いよいよ大詰め。「シンセって何?」という疑問を解くことから始まり、実際に音作りを行うためのセクションであるVCO、VCF、VCA、そしてEGについて、信号の流れの順に覚えて行きました。

その締めくくりとして、EGと同じようにVCO、VCF、VCAにモジュレートを行うLFO(ロー・フリケンシー・オシレーター)を学んでおきましょう。LFOを理解すれば、アナログシンセの音作りが10倍楽しくなりますよ!

LFOの役割とは?

LFOを活用すると、どんな音作りが楽しめるのでしょうか?

ひとことで言うと、サウンドに「波」のような変化を、連続的に与えることができます。具体的には、ビブラート、ワウワウ、トレモロといった効果です。

「低すぎる音の信号」を出すオシレーター

LFO はロー・フリケンシー・オシレーターの略で、日本語では「低周波数発振器」となります。その名のとおりオシレーターではありますが、 LFOは人の耳に聞こえないぐらい、低すぎる音を出すための発振器。そもそもVCOとは役割がことなります。

年齢や個人差はあるものの、人間の耳はだいたい20Hz〜20,000Hzの周波数(音の高さ)まで聞こえるそうです。当然LFOが出す「3Hz」といった周波数は、音としては低すぎて聞こえません。

しかし、この「低すぎる信号」をVCOに与える…言いかえればモジュレートさせると、音程に3Hzのうごきをつけることができます。

つまり、こんな音になります。

3Hzとは、1秒間に3回振幅する信号なので、こんな「音程が1秒間に3回波打つ」音になるわけですね。このような音程が波打つ効果をビブラートと言います。

LFOをオシレーターにかける・・・ビブラート効果

実際に、ビブラートサウンドをDublinで作ってみましょう。

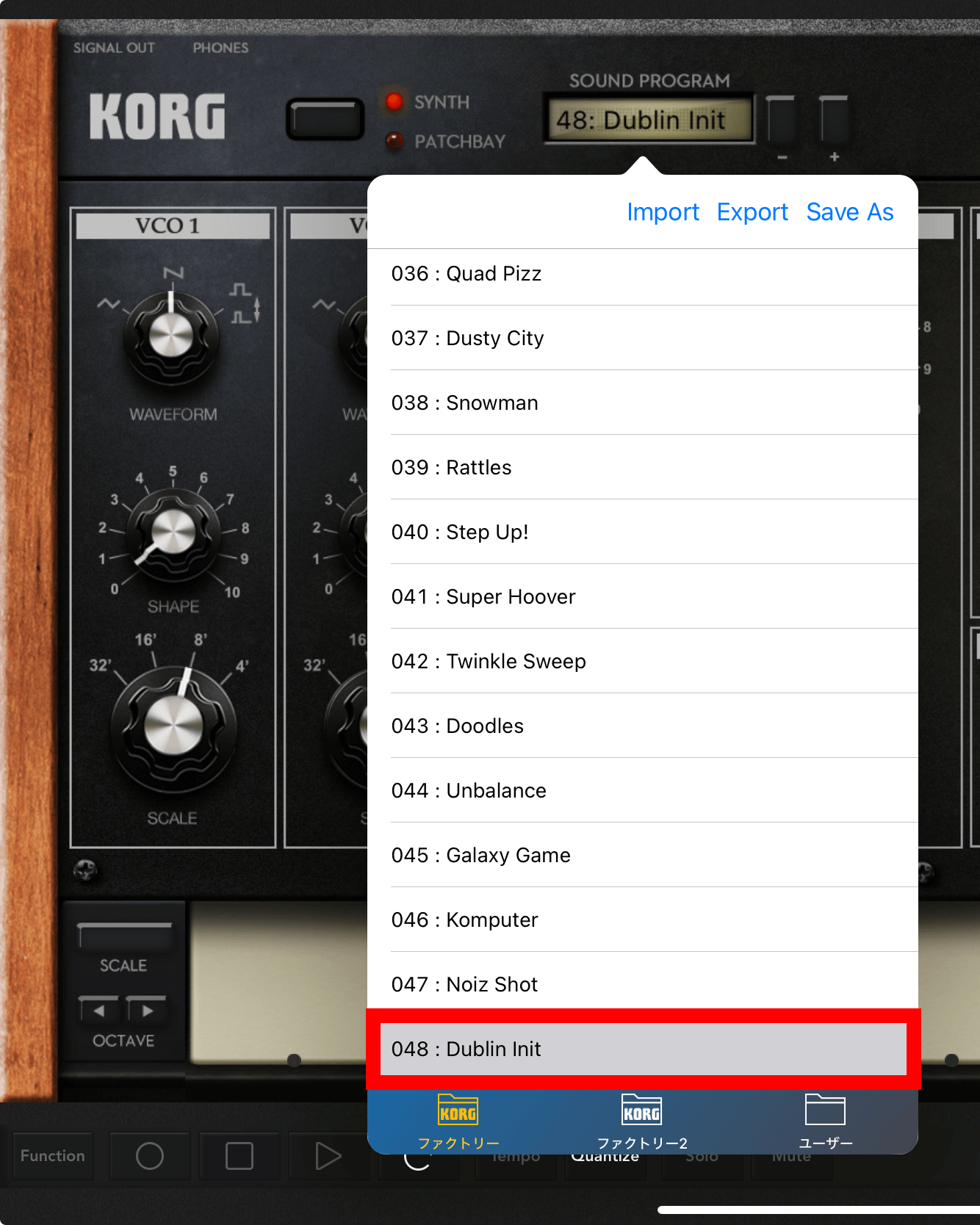

Dublinで、SOUND PROGRAMの中から、”048:Dublin Init”を呼び出してください。

SOUND PROGRAMのすぐ左にある切り替えボタンをタップし、PATCHBAY側を点灯させます。

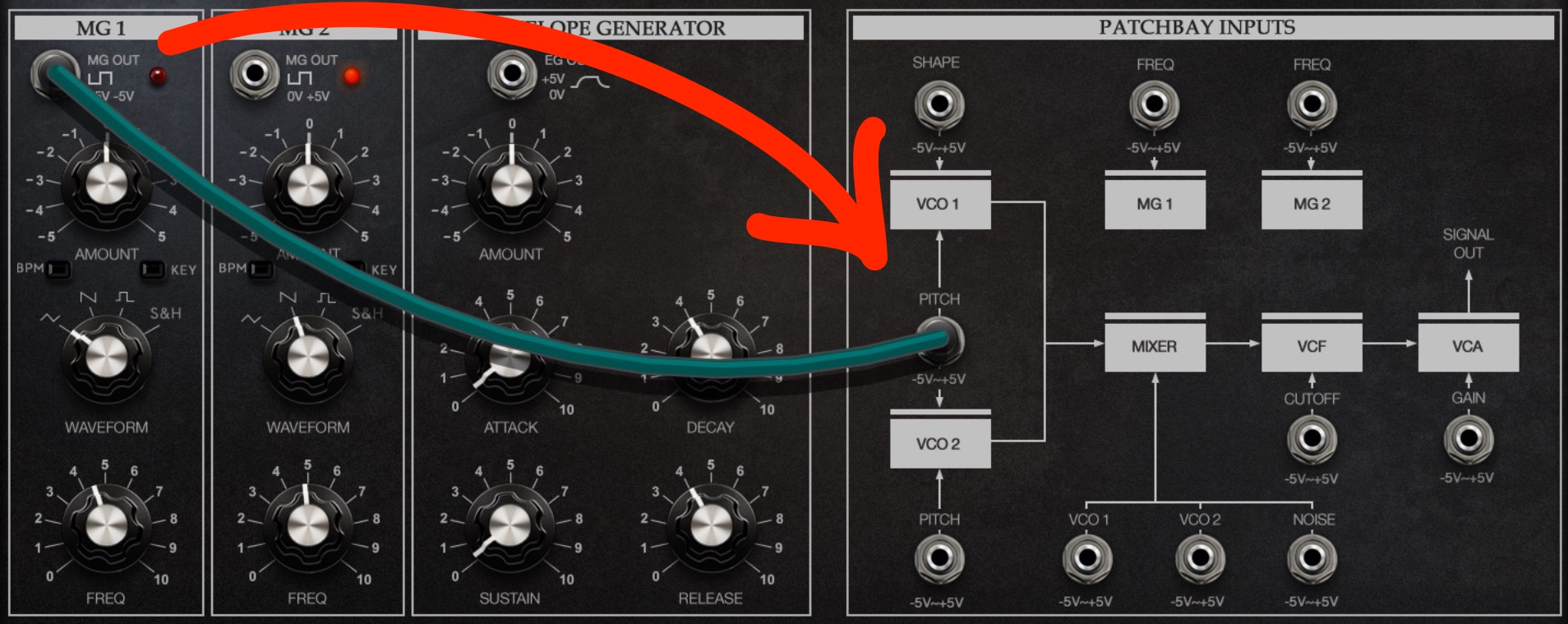

PATCHBAYパネルが表示されました。

パネルの左がわを見ると、MG 1とMG 2があります。

MGはモジュレーション・ジェネレーターのことで、文字どおり「モジュレーションを発生させる」ところです。今回のテーマLFOにあたるものです。

DublinにはMGが2つあって、それぞれモジュレーションのための信号を出せます。この信号をVCOやVCFへ送ることで、それらの音に周期的な変化を与えることができます。

これからLFOをVCOにかけるために、両者をつないでみましょう。

MG 1のジャックから、PATCHBAY INPUTSにある PITCH までドラッグ。パッチケーブルが表示され、MG 1とVCO 1が接続されました。

AMOUNT

ここからは、MGのパラメーターを説明します。

AMOUNTは、LFO波形の振幅の大きさを設定します。

AMOUNTノブをプラス、またはマイナス方向へ大きく回すと、音程も大げさに波打ちます。マイナス方向にまわすと、次に説明するWAVEFORMの波形が反転します。

なお、BPMボタンを押すと、曲のテンポにあわせて振幅をくりかえすようになり、このあと紹介するFREQパラメーターの設定値が「周波数」から「Bar(小節)」単位に変わります。

WAVEFORM

LFOの波形を選択します。「ホヮンホヮンホヮン」「カンカンカン」といった具合に、音の揺れ方を変えることができます。

- Triangle(三角波):波形が連続的に振幅。AMOUNTを軽くかけると、楽器音に近い滑らかなビブラートが得られます。

- Saw(ノコギリ波):この波形を選び、AMOUNTをプラスにすると波形の傾斜が下がり、マイナスにすると傾斜が上がります。非連続的な波形で非楽音的になるので、そのような効果が欲しい時に使います。

- Square(矩形波):AMOUNTで設定した振幅幅の、最大値と最小値の2つだけを行き来します。救急車のサイレンのようなイメージです。

- S&H(サンプル&ホールド):振幅幅がランダムに変わります。効果音や飛び道具として、面白い効果が得られるでしょう。

FREQ

波形の周波数を設定します。

言い換えると、ここで音が波打つスピードを定めるわけです。たとえば「3」付近に設定すると、1秒間に3回波打つサウンドを作る事ができます。

また、AMOUNTの所にあったBPMを押すと曲のテンポに同期しますが、その場合は振幅スピードを「8小節」から「32分音符」の間で設定できるようになります。

LFOをフィルターにかける・・・ワウワウ効果

ここまではLFOをVCOにかけて、「音程」を波打たせてみました。それではLFOをVCFにかけると、どうなるのでしょうか?…やはり「音色」が波打ちます。

MG 1と、PATCHBAY INPUTSのVCFをつないでください。

そしてMG 1のパラメーターを操作すると、このようにフィルターがLFOの振幅で開閉するようになります。このように、音色が波打つ効果をワウワウと言います。

LFOをアンプにかける・・・トレモロ効果

LFOをVCAにかけると、今度は音量が波打ちます。

音量に対しLFOをかけるには、MG 1と、PATCHBAY INPUTSのVCAを接続します。

下のデモでは、LFO波形をTri→Saw→Squと変更しながら、振幅スピードをいじっています。

このような音量が波打つ効果は、トレモロとも呼ばれます。

「コルガジェで学ぶシンセ入門」これにて終了!

さて、6回シリーズでお送りしてきた「KORG Gadgetで学ぶシンセ入門」は、このあたりで終わりにします。

KORG Gadget のセミモジュラーシンセ「Dublin」を用い、基礎的な音作りの方法を学ぼうという企画でしたが、もちろん他のアナログシンセでも、今回学んで得た知識をいかすことができます。

ここまで読み進めたあなたは、シンセサイザーの基礎を十分理解できたと思います。

これからもKORG Gadgetでシンセサイザーを自由に操り、あなただけのサウンドを生み出していきましょう!

参考文献