はじめてシンセサイザーに触れる方へ向け、シリーズでお送りするKORG Gadgetで学ぶシンセ入門。前回は「シンセってなんだろう?」をテーマに、ごく初歩的な音作りの考え方や、シンセの仕組みを覚えました。

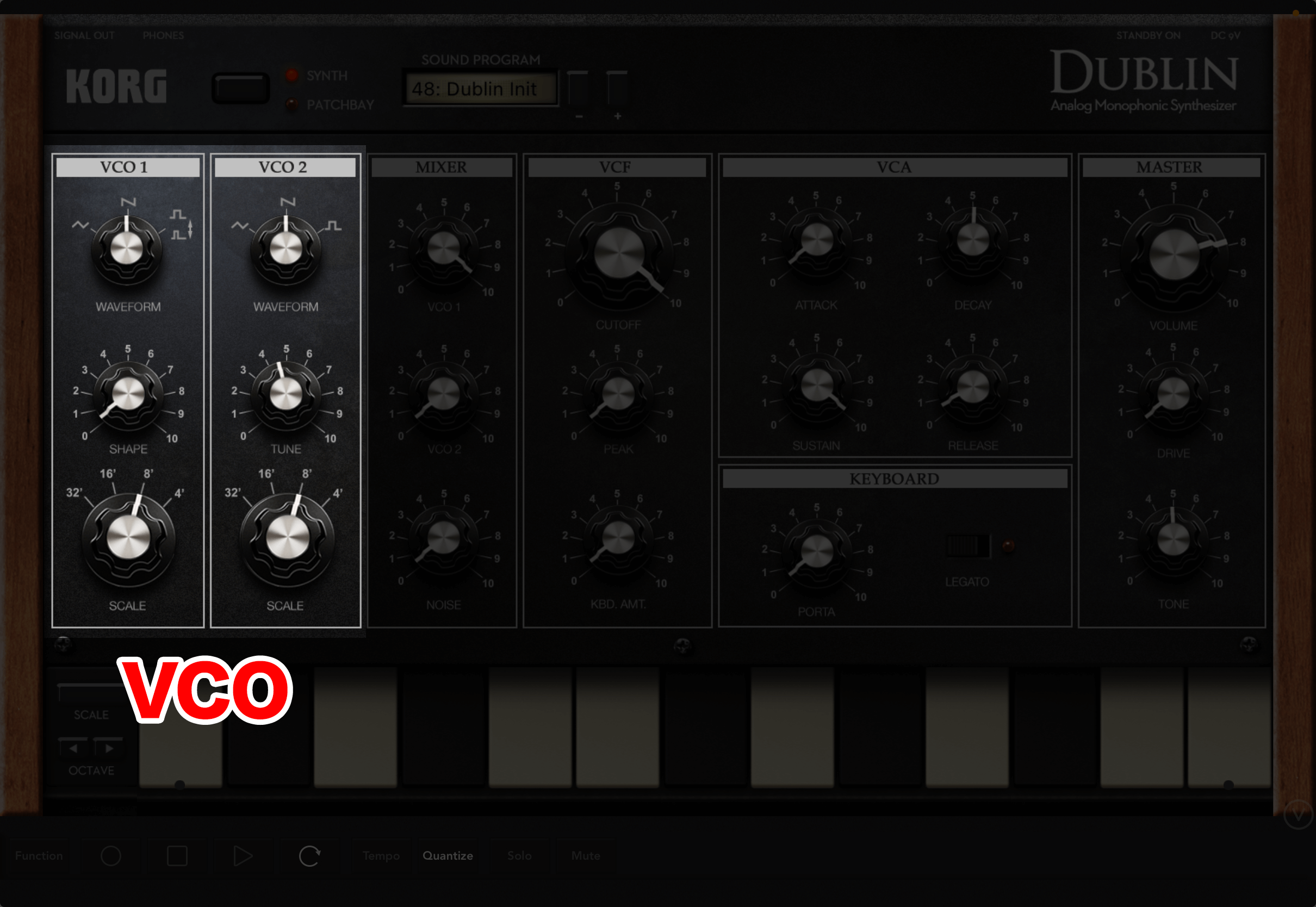

今回は、シンセサイザーの音の源(みなもと)であるオシレーターの役割を覚えていきましょう。

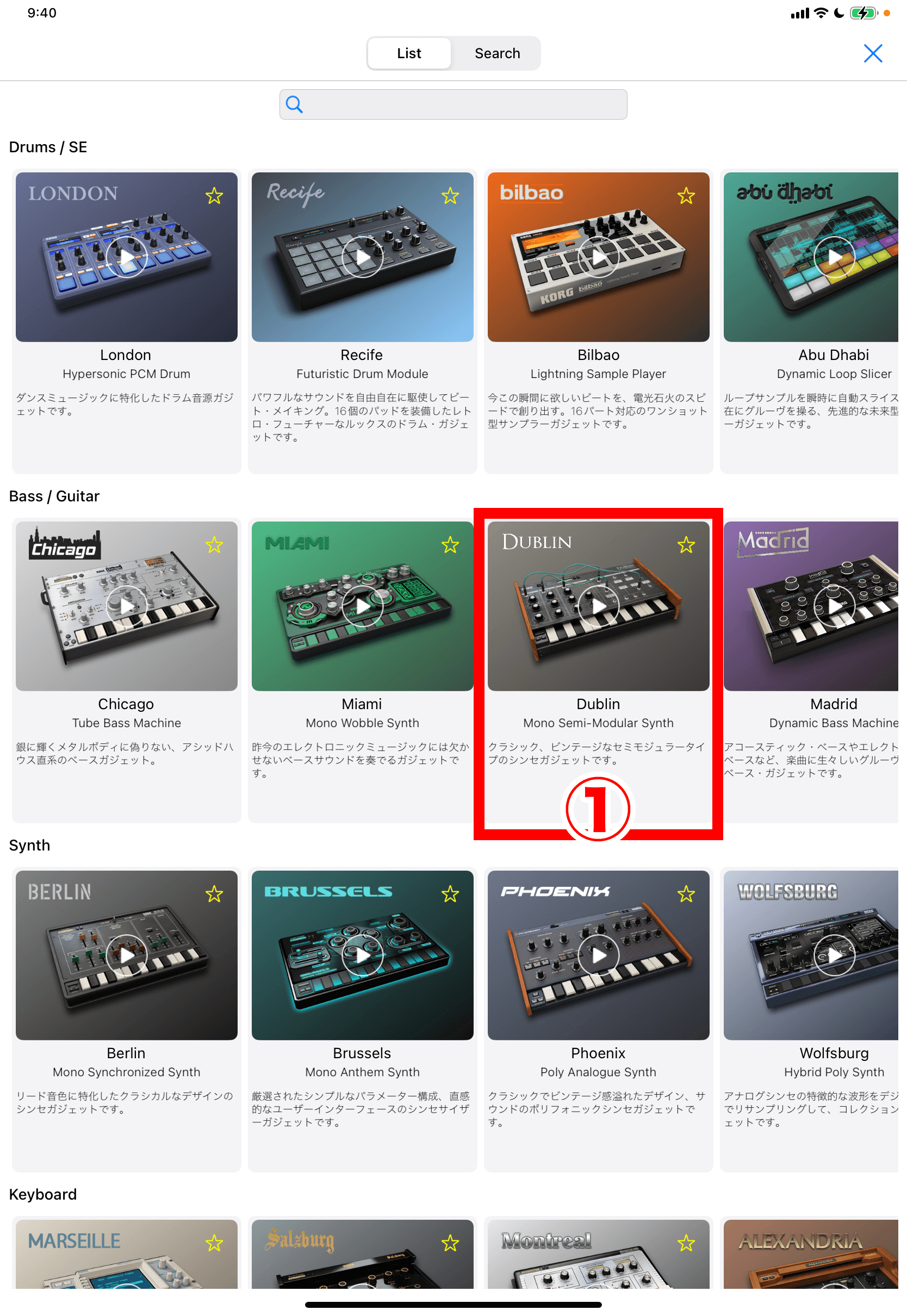

今回から、シンセ入門の教材として、KORG GadgetのアナログシンセDublinを使います。

Dublinは、単音のみ出せるシンプルなアナログ・シンセサイザー。パッチケーブルで音のながれを決めることができ、KORG Gadget for Nintendo Switchでも、無料版「Le」でも選べます。シンセ入門者に、うってつけのガジェットです。

KORG Gadgetを立ち上げ、ガジェット・セレクターのSynthカテゴリにあるDublin①を選びましょう。

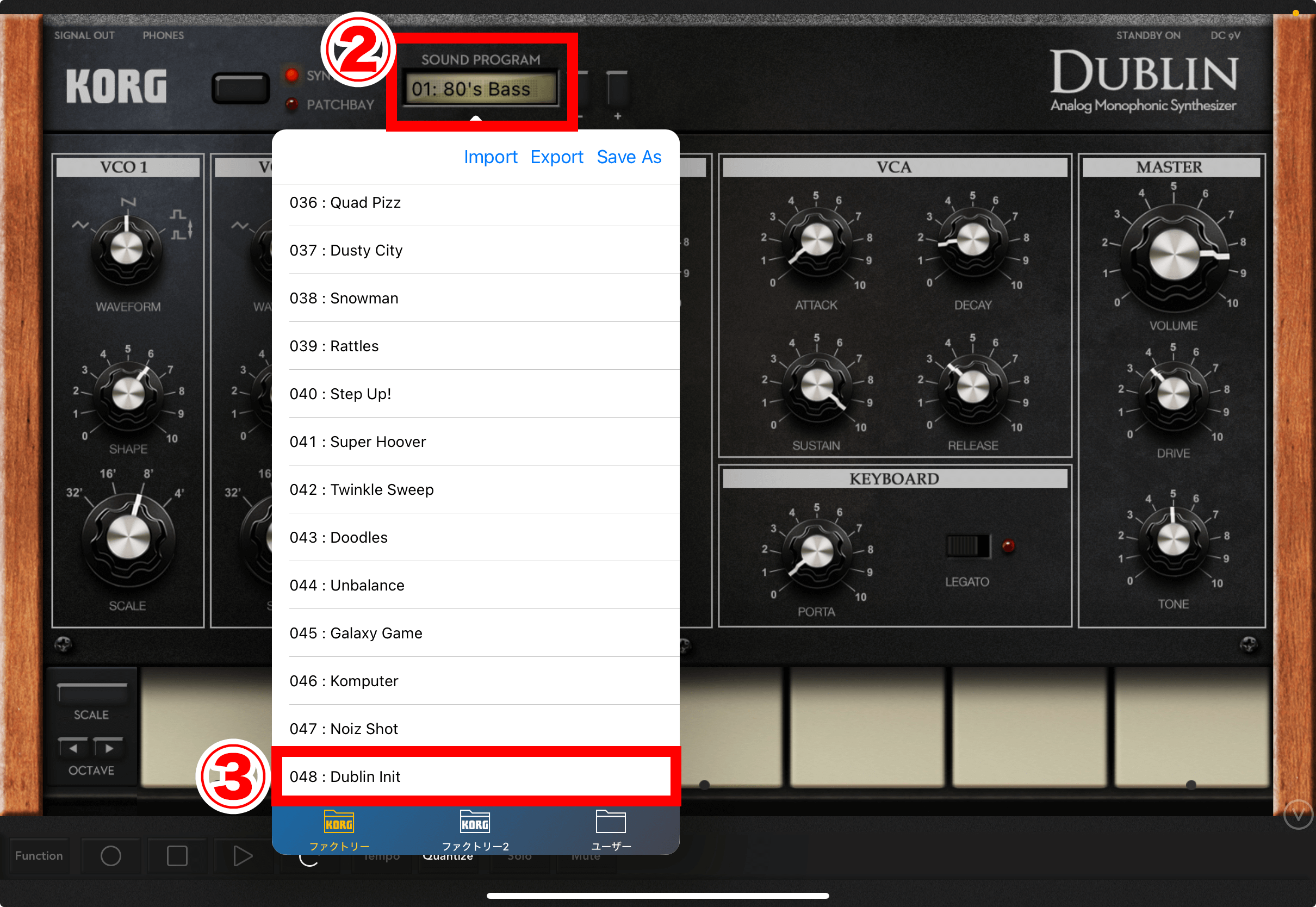

Dublinが起動したら、SONUD PROGRAM②をタップして、48 : Dublin initを呼び出してください③。これで準備完了です。

VCOの役割①「基本波形を決める」

アナログシンセの音作りは、オシレーター・セクションで、基本波形を決めることからはじめます。

食べ物の調理と同じで、はじめに食材を調達するわけですね。

オシレーターは発振器のことで、シンセの世界ではVCO(Voltage-controlled oscillator)と呼びます。ボルテージ…とありますが、かつてはシンセの音程を、電圧の多い少ないでコントロールしていたころの名残です。今は電圧を意識することはありませんが、ちょっと覚えておきましょう。

Dublinには、3種類の基本波形を選べるVCOが、2つあります。このVCO 1と2から生まれた音がMixerでまぜられ、VCFへと送られます。

基本波形の種類について

ここからは、DublinのVCOで選べる基本波形を見ていきます。

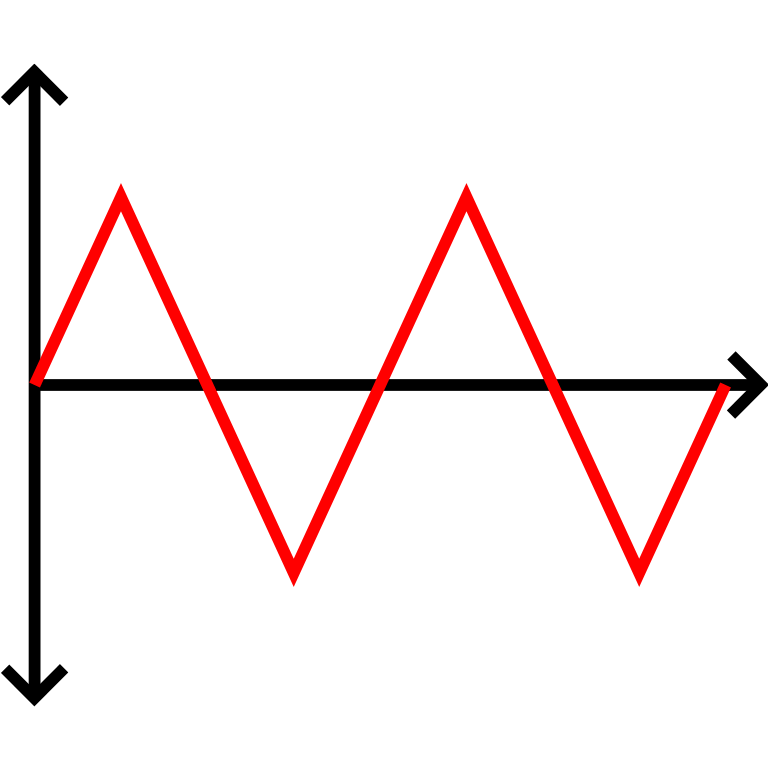

三角波(Triangle)

まず三角波ですが、文字どおり波形がサンカクなので、こう呼ばれています。

ためしに、VCO 1のWAVEFORMノブを三角波にして、鍵盤を弾いてみてください。

倍音成分が少ないので派手さはありませんが、やわらかい音がします。三角波はフルートやリコーダーのような、丸くおとなしい音を作るときに選ぶのがよさそうです。

このように、まずはVCOで欲しい音にふさわしい基本波形を決めるのが、音作りの第一歩となります。

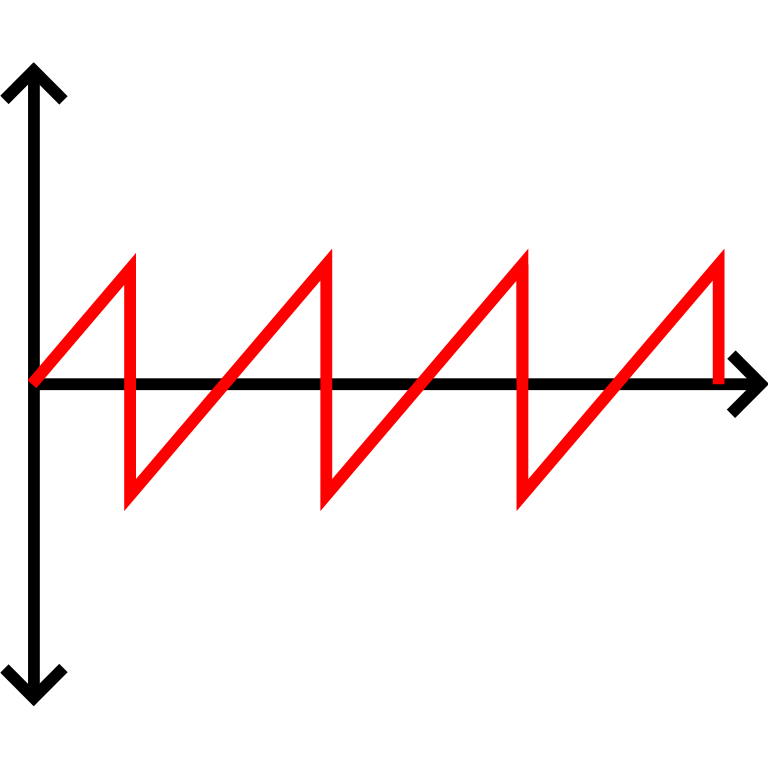

ノコギリ波(Saw)

ノコギリ波は、倍音成分が多く明るい響きがします。

フィルターで音を削れる余地が大きいので、音作りのしやすい波形です。初心者の方は、とりあえずノコギリ波を選ぶのが良いでしょう。

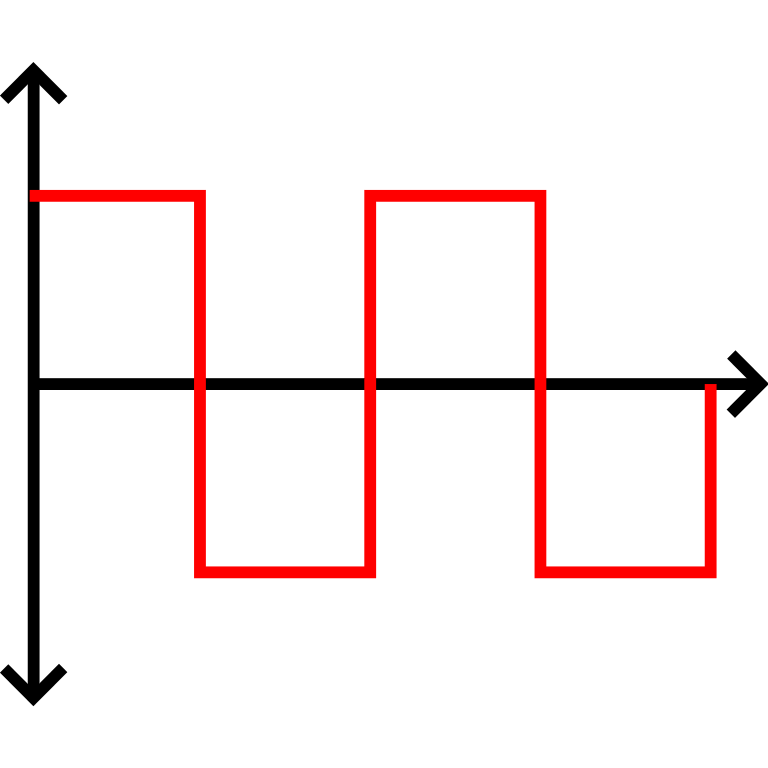

矩形波/パルス波(Square/Pulse)

パルス波は、高い値と低い値が連続した形をしています。

上で示した波形のように、幅の比率が半分半分のときのパルス波を、矩形波(くけいは)といいます。

Dublinでは、SHAPEノブを絞り切ったときの波形です。

パルス波は、波形の横幅の比率を動かすことで、サウンドを変えることができます。

VCO 1をパルス波①にして、SHAPEノブ②で比率を上げ下げしてみましょう。SHAPE値を上げるにつれて、鼻をつまんだようなクセのあるサウンドになります。

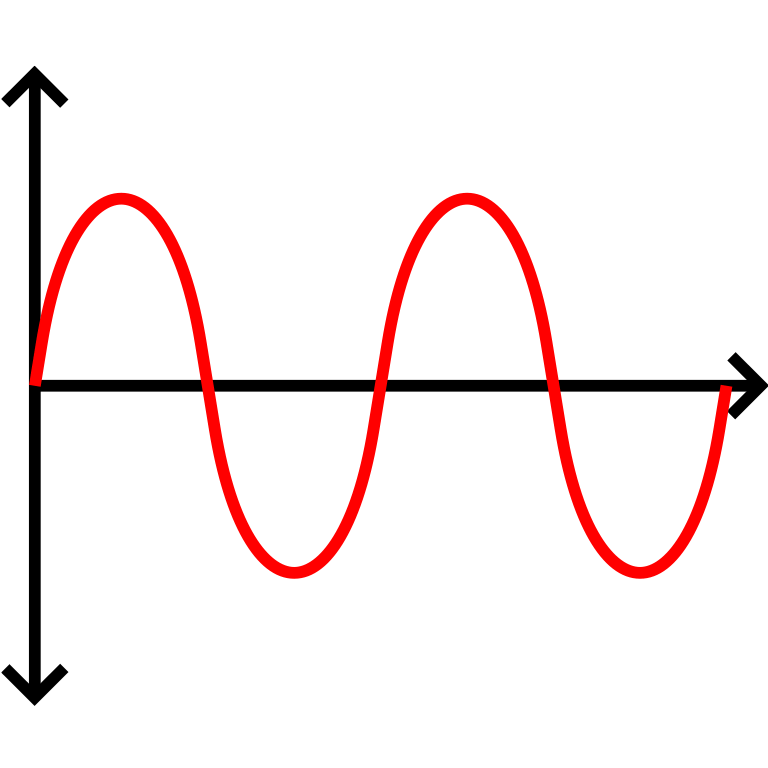

サイン波(Sine)

Dublinでは選ぶことができませんが、サイン波を紹介しておきます。

前回の記事で「この世のほぼ全ての音は、無数の正弦波が組み合わさっている」と述べましたが、これがその正体です。倍音を含まないことから、「基音」「純音」とも呼ばれます。

楽器のチューニングで使われる、音叉(おんさ)を叩いたときの「ポーン」という音ですね。放送における時報でも、しばしば使われます。

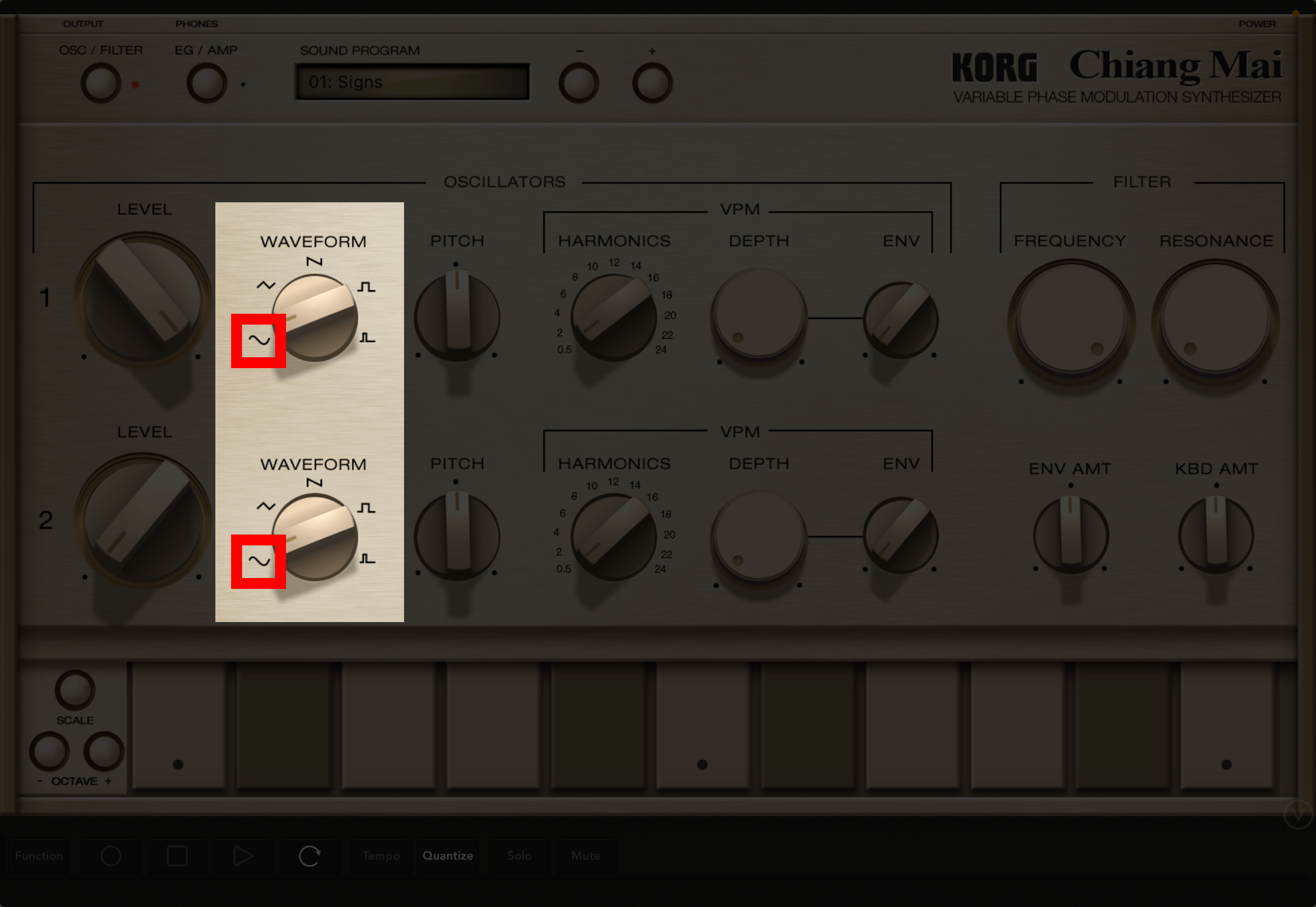

サイン波を使いたいときは、Chiang Maiという別のガジェットを選びましょう。

ノイズ(Noise)

Dublinでは、VCOのうしろにあるMixerセクションで、ノイズ波形を発生させることができます。

パーカッシブなサウンドや、効果音的な音が欲しいとき、VCOからの音にノイズを混ぜてみましょう。ちなみにVCOノブを両方とも絞ると、ノイズだけにできます。

VCOの役割②「音の高さを決める」

VCOにはもうひとつ、音の3要素のひとつである音程を定めるという、大切な役割があります。

SCALEノブ

Dublinは、VCO 1とVCO 2にあるSCALEノブで、それぞれの音程をオクターブ単位で切り替えることができます。32'、16'、8'、4'があり、値が小さいほど音が高くなります。

TUNEノブ

DublinのVCO 2にはTUNEノブがあり、音程をわずかに上げ下げできます。VCO 1と微妙に音程をずらすことでコーラス効果がうまれ、音に厚みを出せます。

「欲しい音」にふさわしい基本波形を選ぼう

今回は、音程や基本波形を決める「オシレーター」の役割について覚えました。

シンセにおける音作りでは、狙ったサウンドにマッチした基本波形を理解し、適切に選ぶことが大切です。

たとえば、オカリナやピッコロのような柔らかい音が欲しいときは三角波、クラビネットっぽいクセのある音はパルス波を選んで波形比率を変える、倍音あふれるド派手なサウンドメイクならノコギリ波を使う…など。

初心者の方はまだ難しいかもしれませんが、だいじょうぶです。こうした感覚は慣れによって、自然と身についていきます。

そうなるには、たとえ失敗してもいいので、多くの音色をどんどん作ることです。頑張ってください!

次回は、いよいよ音色作りを司る超重要セクション「フィルター」について学んでいきます。

参考文献