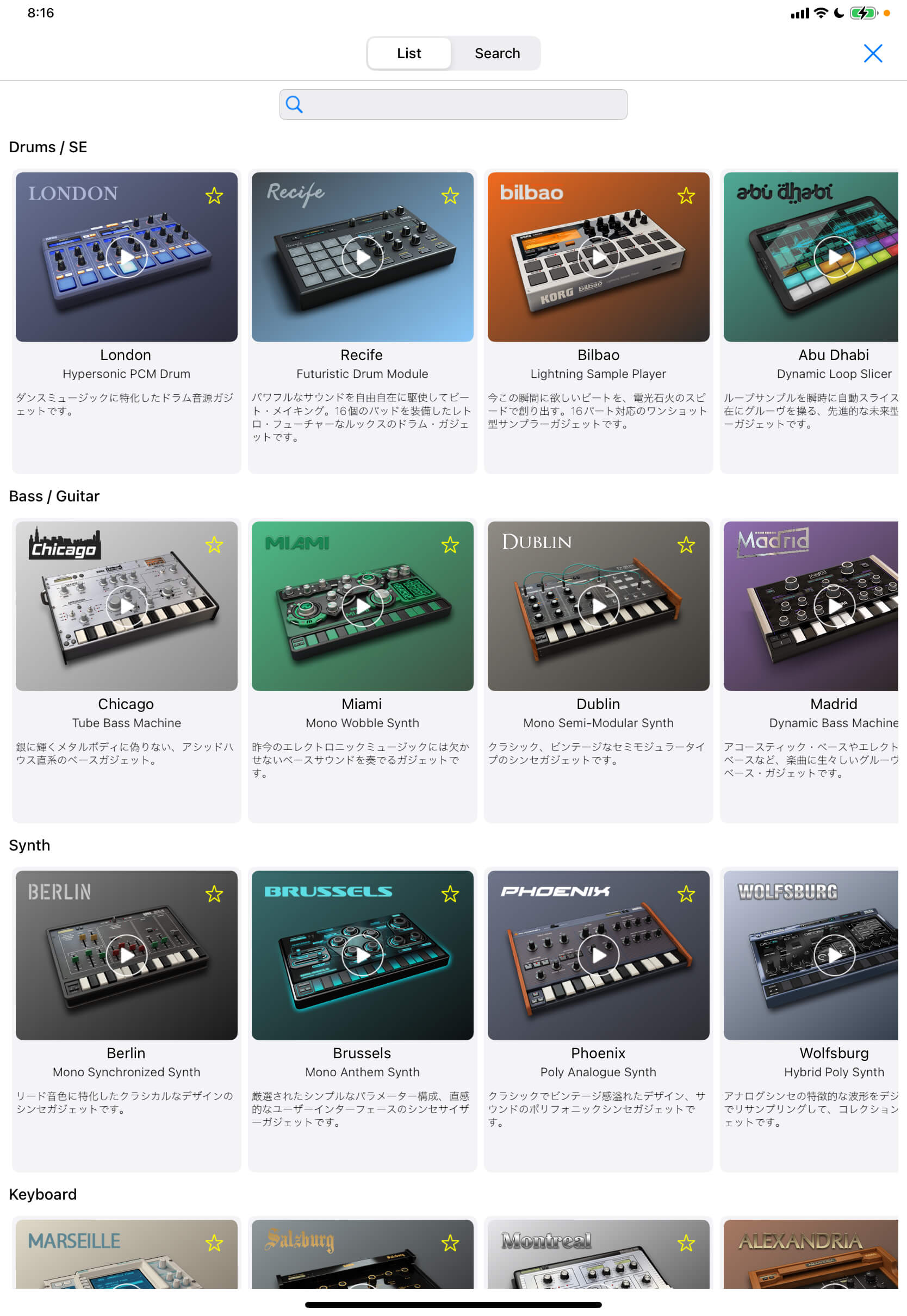

楽曲制作アプリKORG Gadgetには、ガジェットと呼ばれる、さまざまな音源が用意されています。

ガジェットは大きく分けて、さまざまなパラメーターを使って音作りができるシンセサイザー、ビートメイクを担当するリズムマシン、あらゆる音を取り込んで楽曲に生かせるサンプラーがあります。

くらんけ

くらんけ他にも、オーディオ・トラックを扱えるガジェットや、外部機器をMIDIコントロールできるガジェットもあります!

このうち、シンセサイザー・ガジェットには、どれもプリセット・プログラムがたくさん用意されています。しかし、ゼロから自分好みのサウンドを作れることこそ、シンセの醍醐味。せっかくKORG Gadgetを使うのなら、ぜひシンセで音作りができるスキルを身につけたいものです。

とはいえ、なんの知識もない方にとっては「シンセ?何となく難しそう……」と感じるでしょう。

そこで今回から、シンセサイザーによる音作りのやり方を覚えるシリーズを始めます!

そもそもシンセって何?キーボードと何が違うの??

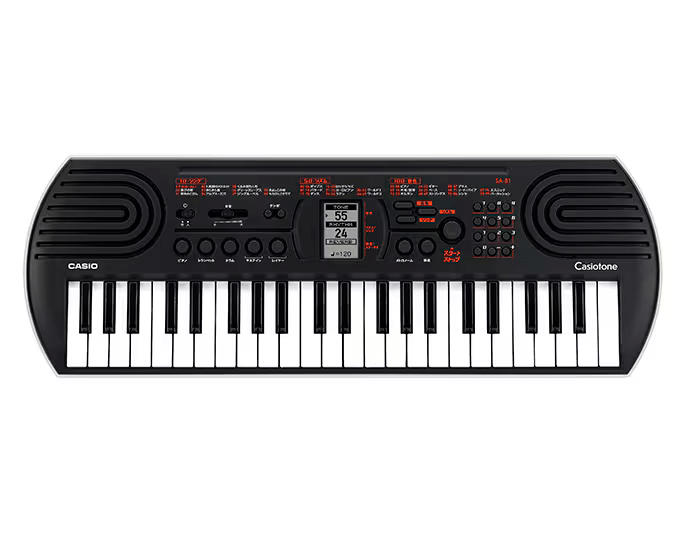

ピアノのように鍵盤がならんでいる電子楽器を、私たちはキーボードと呼んでいます。

ステージピアノや、小学校のころ弾いた鍵盤ハーモニカ、こんなカシオトーンもキーボードに含まれます。

出典:https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/324193/?gad_source=1&gad_campaignid=17416981807&gclid=CjwKCAjw3rnCBhBxEiwArN0QEylopeJMAbbIYC6VAT9it6Fvk3Q37Rd_Fxlrlq1sV6_d4s1NPVZAOBoCMxwQAvD_BwE

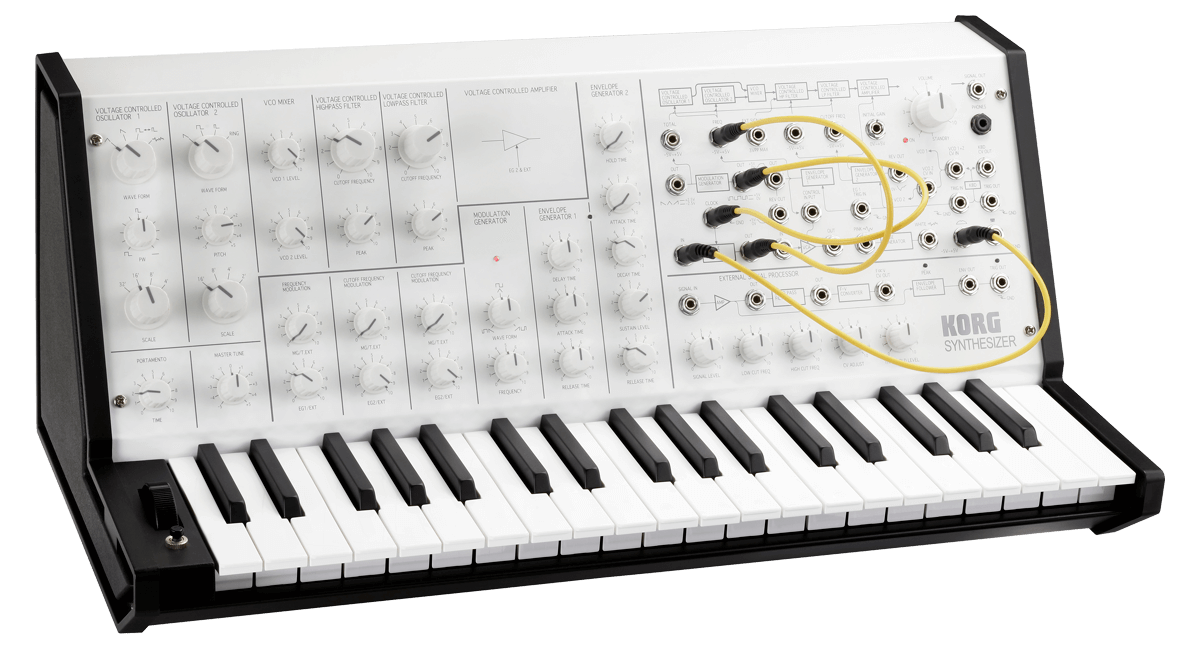

それらと同じように、鍵盤がならんでいるシンセもキーボードの一種です。しかし決定的なちがいは、シンセは自分好みの音を作れること。

出典:https://www.korg.com/jp/products/synthesizers/ms_20mini/

料理にたとえると、調理済みの加工食品を皿に盛り付けるだけ…ではなく、ユーザー自らが「食材を切る」「味付けをする」「火にかけて煮る、焼く」といったプロセスをへて、音作りをしていくのがシンセです。

当然できあがったサウンドは、あなただけのもの。この世のだれにも作れないオリジナルです。

どうやって「音を作る」の?

シンセサイザーの語源「シンセサイズ」は、合成するという意味。

さて、この世のすべての音は、無数の正弦波(サイン波)でできていると考えられます。ほとんどの音は、いくつかの正弦波に分解できるからです。

シンセサイザーの概念がうまれたとき、その名のとおり「正弦波を出す装置を無数に用意し、それらを丹念に調整して合成すれば、どんな音でも作れる」と考えられました。このようなロジックを加算方式といいますが、当時の技術ではコストも手間もかかり、難しいことでした。

そこで考え方を変え、最初から多くの倍音を含む波形を用意して、それを削って音を作る「減算方式」がうまれました。現代においても、シンセサイザーの基本的な考え方です。

木材や岩石のカタマリを、彫刻するようにして音を作る…と考えればわかりやすいです。

シンセの要素は3つだけ

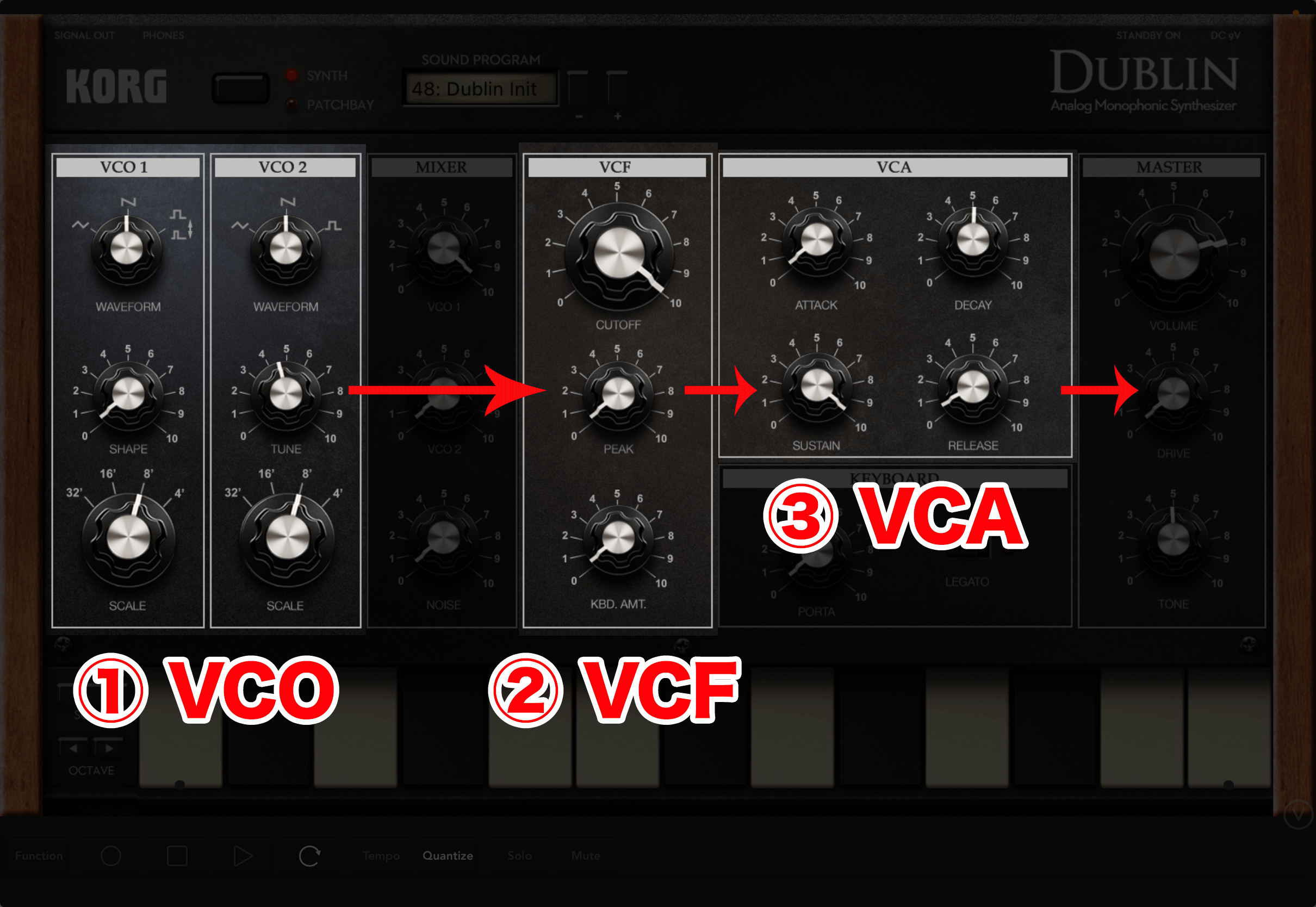

では、実際にどうやって音作りを行うのでしょうか。

シンセサイザーは、たった3つの要素を覚えるだけで、ほぼ理解できます。

私たちは、かつて学校で音の3要素を学びました。音の高さを示す音程、音のキャラクターである音色、そして音量です。

まさにそれらが、そのままシンセの構造なのです!

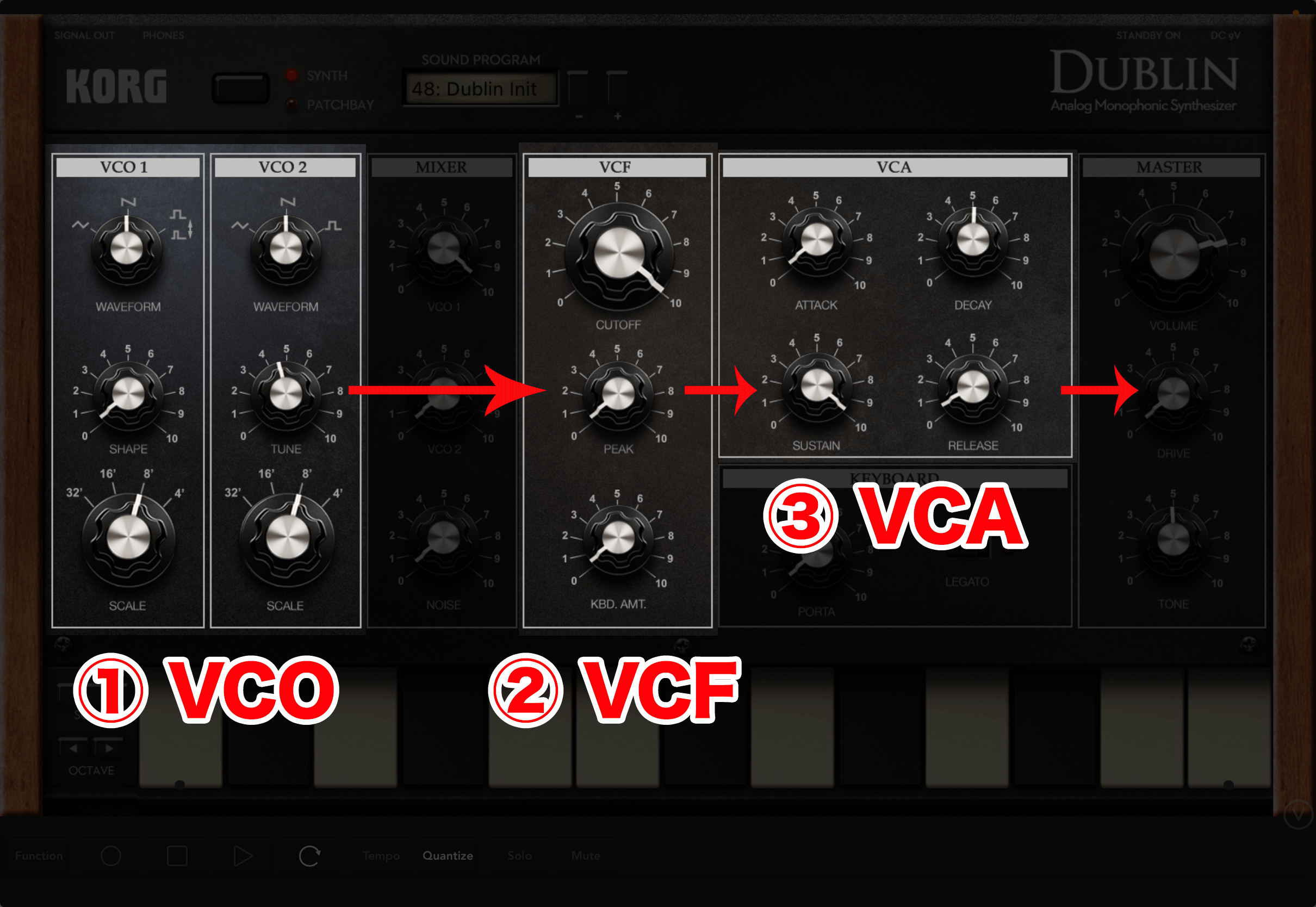

| 音の3要素 | シンセでは…? |

|---|---|

| 音程 | オシレーター(VCO) |

| 音色 | フィルター(VCF) |

| 音量 | アンプ(VCA , EG) |

つまり、シンセによる音作りは …

オシレーターで基本波形をえらび、音の高さを定める

フィルターで、音色を加工する

アンプで、音量を調整する

…というながれで行います。

もちろん他にも、より多彩な表現を行うための要素はあります。しかし基本的には、この3ステップで完結します。

これらを、シンセのツマミやスライダーで上げ下げして音作りを行うわけです。結構、単純でしょう?

この後はKORG Gadgetを使って解説します

今回からスタートした「KORG Gadgetで学ぶシンセ入門」シリーズ。

次回は、音作りのための基本波形を生み出すオシレーターについて、実際にガジェット音源を操作しながら覚えていきます。

参考文献