先日発表された「KORG Gadget for Mac & iOS」の大型アップデート。

そこで注目されたのは、あのPropellerhead Reasonとのコラボレーションでした。

今回から、その象徴とも言える新作ガジェット Stockholm by Reason(以下「Stockholm」)について、基本操作から応用テクニックまでを探るシリーズをお届けします。

1回目は、Stockholmのごく基本的な操作方法からスタート。チュートリアル形式なので、実際に操作しながら自然に覚えていきましょうね。

ループ・プレーヤー「Stockholm」で何ができるんだろう?

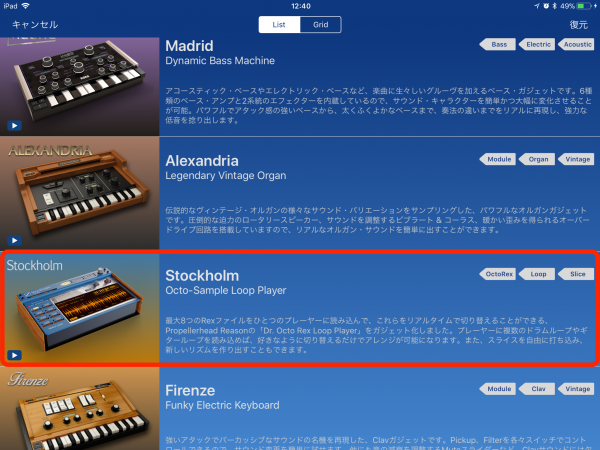

まずは今回フォーカスする新ガジェット・Stockholmについて、ざっくりご紹介。

Stockholmは、PC上で動作するDAW「Propellerhead Reason」に標準搭載されているループ・プレーヤー Dr.OctoRex をガジェット化したものです。

Mr.OctoRexは、その名が示す通り「Rex形式のオーディオファイル」を「1台につき8つまで」扱うことができるReasonデバイス。

Stockholmも機能としてはほぼ同じで、プリセットのRexファイルをエディットしたり、外部からRexファイルを取り込んだりして、自作曲に使うことができます。

Rexファイルとは

そのRexファイルとは、元々Propellerhead社の音楽ソフトRecycleで用いられている形式。

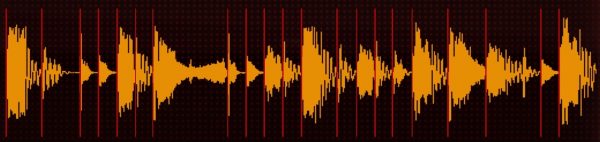

ドラムループや演奏フレーズといった一本のオーディオ波形を「細かい破片にスライス」するのが特徴。

このビジュアルは、一本の波形がフレーズごとにスライスされた様子です。

こうする事で、ピッチはそのままにループ全体のテンポを変えたり、スライスしたフレーズを並び替えてビートを再構築したり(ブレイクビーツ)、分解したフレーズ個々にあらゆる加工を施したり…といった、今まで考えられなかった様々な音楽的表現が可能となりました。

そんな風に、ループを極めて柔軟、かつ多彩にエディットできるのがRexファイル…そして、Rexファイルを取り扱うループ・プレーヤーStockholmなんですね。

Stockholm 超クイック・スタートガイド

ここからは、実際にStockholmでRexファイルを呼び出し、基本操作をササっと体得していきます。

プリセットされたループを呼び出してみよう

ガジェットセレクターにてStockholmを起動してください。

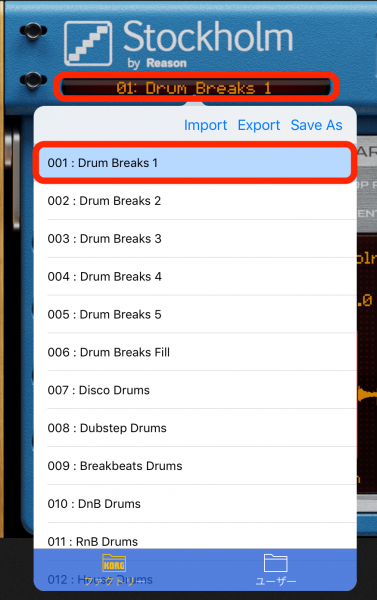

起動したら、お好きなループのプリセットを呼び出しましょう。Stockholmには、あらかじめ最大8つのループを内蔵した39種類のプリセットが用意されています。

ひとまず、デフォルトの「001: Drum Breaks 1」のままでチュートリアルを進めます。

ループを試聴しよう

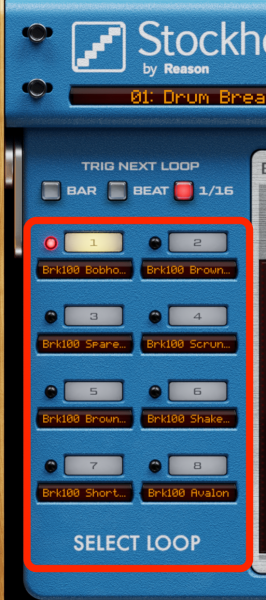

Stockholmは、一台につき最大8つまでループを仕込むことが可能。

SELECT LOOPセクションを見ると、各スロットにループがセット済みだと分かりますね。

そして、右手のディスプレイに大きく表示されている波形が、今セレクトされているループ…というわけです。

このループのプレビューは、波形を直接タップすることで行えます。もちろん、任意の場所から再生できますよ。

ループをピアノロールに打ち込んでみよう

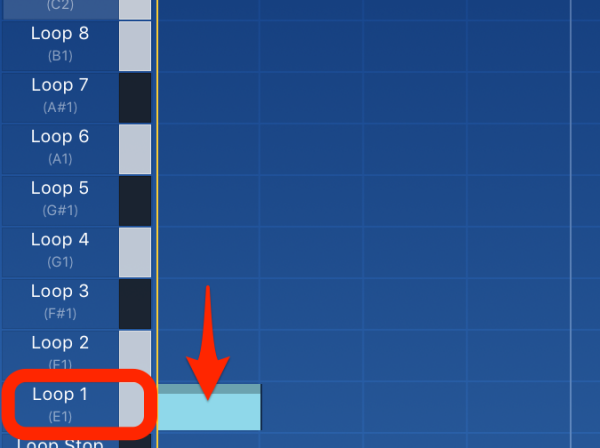

波形をタップしたままでは疲れちゃいますから、ループをピアノロールに打ち込んで自動演奏させましょう。

ピアノロールにて「Loop 1」にノートを打ち込んでPlayボタンを押すと、打ち込んだ長さ分だけ「Loop 1」の波形が、アタマから再生されます。

このLoop 1は「2.0 Bars」の長さがありますから、全ての波形をループ再生させるには2 Bar分の長さのノートを打ち込んであげてくださいね。

テンポを変えてみよう

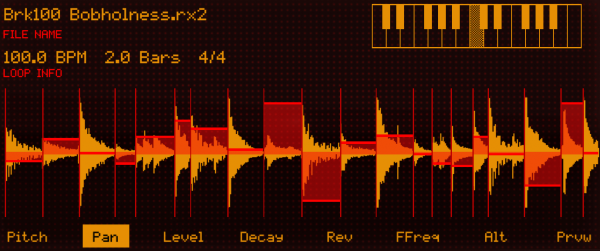

先ほど「この波形は2.0 Bars分の長さ」と述べましたが、そういったループに関する情報はディスプレイに表示されます。

この波形は「100.0 BPM」のテンポで、長さは「2.0 Bars」、そして「4/4」つまり4分の4拍子…であることが示されています。

しかし、コルガジェで新規ソングを開いた時のデフォルトは「128.0 BPM」。このままPlayボタンを押すと、当たり前ですがそのスピードでループ再生されます。

ちょっと、波形本来のスピードである100.0 BPMにテンポチェンジしてみたいと思います。

そしてPlayボタンを押すと、当然ながらこの波形本来のテンポ「100 BPM」で再生されます。

このように、ドラムヒットごとに細切れとなっている波形は、ある程度自由なテンポチェンジが行えるわけですね。

全体的なピッチを変えてみよう

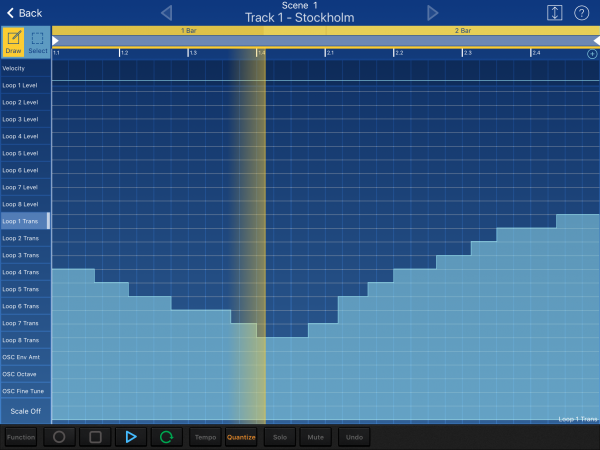

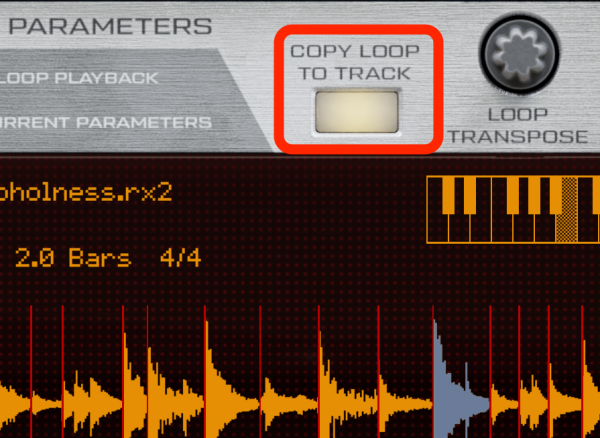

LOOP TRANSPOSEノブを回すと、テンポはそのままに、ループ全体の音程を上げ下げすることができます。

半音単位で、最大1オクターブまでピッチを変えることが可能。ノブを回すと、デフォルトでCの位置にある鍵盤表示も連動し、どのぐらい音程がシフトされているのかが分かります。

ちなみにトランスポーズの動きをパラメーターに仕込むことができるので、ループのピッチをオートメーションさせて楽しいサウンドも作れますよ!

たとえば、上のように「Loop 1 Trans」パラメーターをいじくった結果、こんなサウンドになりました。

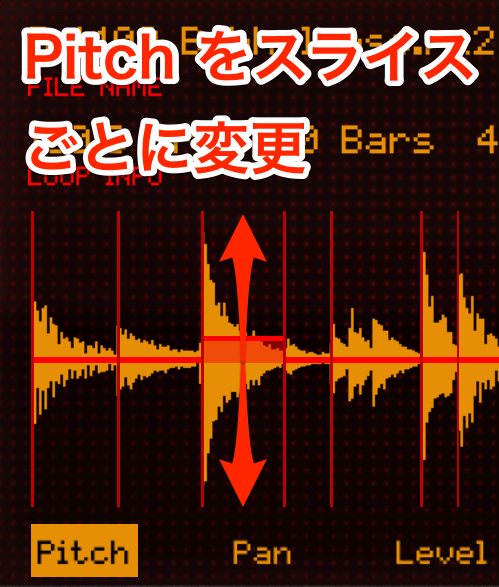

スライスのピッチを変えてみよう

先ほどは波形全体のピッチを上げ下げしましたが、今度はそれぞれのスライスのピッチを、個別に変えてみたいと思います。

この波形(Brk100 Bobholness.rx2)の場合、左から3番目のスライスをタップすると、スネアの音が鳴りますね。

試しに、このスネアだけピッチを上げてみます。

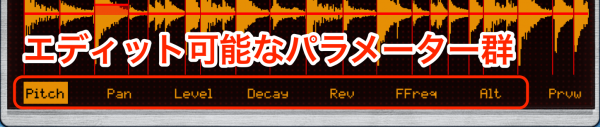

波形の下に並んでいるパラメーター群からPitchをタップすると、任意のスライスのピッチを上げ下げできるようになります。

Pitchの場合、波形上に水平方向へ伸びる赤色線が基準(0)となりますので、そこから上方向へドラッグすることで、このスライスのピッチを+7ほど上げています。

なお、LOOP TRANSPOSEノブの時と同じく「半音単位」でシフトできますが、ここでの設定可能範囲は±50…つまり8オクターブ以上にも渡ります。

他のパラメーターも変えてみよう

Stockholmでは、ピッチだけでなく、個別のスライスに対して全7種類のパラメーターを適用できます。

もちろん、スライスごとに別のパラメーターを同時にかけることも可能。

ここではPanを、スライスごとに散らしてみました。

設定可能パラメーターは以下の通り。

- Pitch…音程を調節。

- Pan…ステレオ定位を調節。

- Level…ボリュームを調節。

- Decay…ディケイタイムを調節。初期値はMAXなので下げると音が短くなる。

- Rev…逆再生する。

- FFreq…フィルターのカットオフ周波数、要は「音色の明暗」を調節。

- Alt…スライスを4つあるオルタネートグループのどれかにアサインして、そのグループ内でランダム再生させる。

最後のAltだけ少し難しいので補足しますと、たとえばスネアである5つのスライスを「オルタネート・グループ1」に設定すると…

これらグループ1に属するスライスは、自分の番になるとグループ内でランダムに再生されます。

「スネアごと」「キックごと」「ハイハットごと」…といった具合にオルタネート・グループを設定することで、同じループの繰り返しでありながら規則性がなくなり、生演奏に近くするのが、Altの使い方でしょう。

選択したパラメーターをオールリセットしたい時は、RESET CURRENT PARAMETERSボタンを押してくださいね。

波形のスライスをMIDIノートに変換しよう

ここからは、あるビートを解体して再構築することで、新たなビートに作り変えるブレイクビーツを、Stockholmでやってみましょう。

やり方は極めて簡単。これから再構築を行いたいループ波形を呼び出している状態で、COPY LOOP TO TRACKボタンをタップすると…

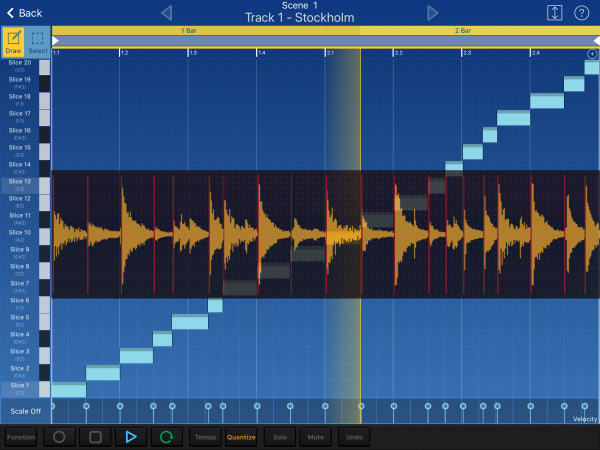

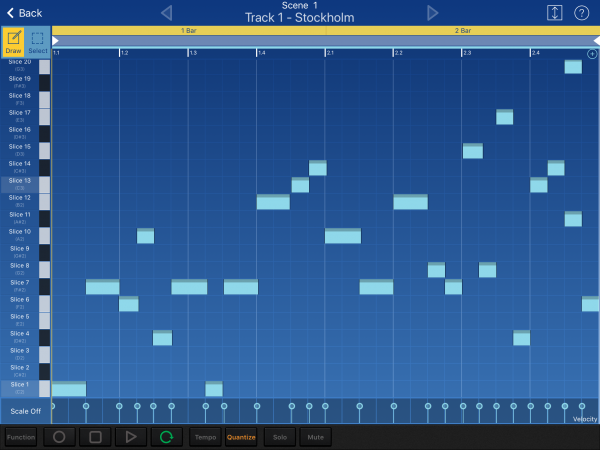

スライスされた波形が、ピアノロールに「MIDIノート」として並びます。

これらは階段状になっていて、すべてのスライスに「ノート番号」(この例ではC2〜G3)が割り振られます。最初のキックはSlice 1(C2)で、3つ目のスライスであるスネアはSlice 3(D2)という具合。

これにより、波形そのものをフィジカルに「切った貼った」しなくても、ノート化したスライスを移動したり複製したりして、思う存分シーケンスの入れ替えができるわけです。

オリジナルのループは、こんなビートでした。

それを、このようにエディットしまくった結果…

こんなビートに変貌してしまいました。(^-^;)

なお、COPY LOOP TO TRACKされたスライスはクォンタイズされずに並びますので、フッターのQuantizeボタンがオンになっていると、ノートを移動させた瞬間、強制的にグリッドに吸着…つまりクォンタイズされます。

それを防ぎたい場合、Quantizeボタンをオフにした上で、ノートを自由移動させましょう。

◇

Stockholm by Reasonシリーズ一回目は、スライスの基礎的な概念を理解し、ごく基本的な操作方法を覚えていきました。

プリセットのループを自由にエディットできる楽しさが、理解できたと思います。

次回も同じくStockholmを取り上げますが、今度はプリセットだけでなく、この世に存在する無数のRexファイルを取り込み、活用するやり方を紹介します。