KORG Gadgetで制作された優れたトラックを、作者の方のノウハウを交えながら紹介させていただくKORG Gadget Recommends。

今回は、2018年最初のレコメンドにふさわしい、極めてハイレベルなエレクトロニカ・トラックを紹介します。

Saturation Intelligence Lifeform V1.5 – by tao303

静かにたゆたうパッドに、天国シークエンス。

そして、私たちリスナーを全く飽きさせることのない数々の「音仕掛け」。

テクノとアンビエントを包括したようなサウンドは、初期エイフェックス・ツインやオウテカを彷彿とする、知的で美しい音世界です。

制作環境について

さて、この魅惑的なトラックは、一体どのようにして作られているのでしょうか?

制作されたtao303(たお)@tao_303 さんに伺いました。

【コンピューター】Apple iPad Pro(9.7inch) & Apple Pencil

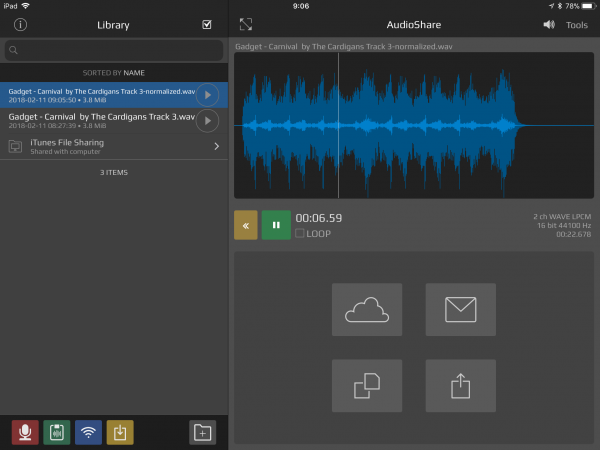

【アプリケーション】DAW KORG Gadget / オーディオドキュメントマネージャー AudioShare

【オーディオMIDIインターフェース】IK MULTIMEDIA iRig Pro I/O

【MIDIキーボード】YAMAHA Reface DX

【モニター】スピーカー Roland MA-22BT / ヘッドホン Audio-Technica ATH-M70x

曲作りに関しては、iPad ProのGadgetで完結。

Apple Pencilを活用されているようですね。「精密に操作できるので、とても便利」とのこと。

AudioShareは、異なるデバイス間で音声ファイルを共有するのに欠かせない、オーディオ管理アプリ。

もちろんiOSにも対応していて、KORG Gadgetのトラック(またはソング全体)を「オーディオファイル」としてエクスポートすることも可能。

さらに、ワンショットサンプラー「Bilbao」や、レコーダー「Zurich」にインポートできるので、一種のサンプルバンクとしても使えるという、極めて重宝するアプリです。

tao303さんは「AudhioShare」を、主にエクスポートした楽曲の管理に使われているようですね。

波形編集機能で、楽曲の頭と最後に「無音部分」を挿入することもあるとか。

テクニックについて

この楽曲に使われているガジェット音源や、音色作りのテクニックについても教えていただきました。

Kiev(イントロから続くアルペジオパート)

38番音色「Move Lead」をベースに、フィルタ・ディケイ・リリースなどのパラメーターで、音色が時間的に激しく変化しています。

さらには音像を広げるため、力技入力のオートパンを駆使。「KievのエフェクトはBPM Delayを使用し、共通エフェクト側にオートパンが無いので…」(tao303さん)

シンプルなアルペジオなのに、単調さが皆無で飽きずに聴けるのは、このような多様で緻密な工夫があってこそでしょう。

なお、このパートは「脳の神経細胞の活動をイメージ」して作られているとのことです。

Helsinki(パッドパート)

楽曲全体のイメージを司る、荘厳なパッドサウンド。

特徴的なのは、フランジングの速度変化によって、この楽曲の主題である「行き詰まった」印象を与えている点。

しかし、このパートに限らず、本当によく音が動いてますね。

Kingston(パッドの高音パート)

曲中に繰り返し聞こえる「ホワ〜〜〜ン」という印象的なサウンド。

ピッチをゆったりと変化させることで、怠い感じが表現されています。

Dublin(ベースパート)

少し物憂げなベースラインは、たおさん曰く「The Black Dog」からの影響が大きいとのこと。

確かにダウナーで、インテリジェンスな匂いを感じます。

Tokyo(メインのドラムパート)

リバーブとディレイが深めにかかっています。

特に「TOM404」と「PCS503」の、水滴が弾けるような音が印象的。

チープなアナログ・パーカッション・シンセ Tokyo。

「ダンス系」のLondonや、「バンド」系のGladstoneに比べ、使い所の難しいドラムマシンだと思っていましたが、そのどちらでもないこの曲に素晴らしくマッチしてますね。とても参考になります。

Amsterdam(隠し味)

曲中の最も盛り上がる場面でさりげなく使用。

Amsterdamのサンプル群は便利な反面、インパクトがありすぎて多用すると「ベタな感じ」が出てきてしまうので、このような使われ方が有効かもしれません。

Abū Dhabī(女声ボイスパート)

プリセットの46番「Vocal Loop Kit 2」の女声ボーカルをバラして再構築し、リバーブやパンをランダムに時間的変化させています。

曲の中盤で見え隠れする、印象的なささやき声に使われています。

「人間の外面的な知識部分のイメージ」を表現とのこと。

Bilbao(サブのドラムパート)

プリセット29番「Warped Kit」のワンショットサンプルに、コンプやフィルター、デシメーターといった各種FXをかけまくったそう。

特に後半は、かなり効果的に音を荒らしていますね。

DeeMax(音圧を持ち上げる)

音圧爆上げマキシマイザー「DeeMax」は、こちらの曲でも大活躍。

レバー位置「70」、SAFEモードで使われています。

楽曲の世界観の獲得は、コンセプチュアルなイメージ作りから。

記事中では、私たちコルガジェユーザーにとって役立つノウハウを惜しげも無く披露しつつ、何度かtao303さんのイメージコメントを紹介しました。

Kievのアルペジオパートでは「脳の神経細胞の活動をイメージ」、Abū Dhabīでは「人間の外面的な知識部分のイメージ」などですね。

本作「Saturation Intelligence Lifeform V1.5」に関して、tao303さんはこう語っています。

元々は、人工超知能と人間の境界をテーマにした音楽を企画した時に、実験的に作成しました。

人間側、人工超知能側、それぞれからの主観視点、俯瞰視点で、音色やリズム、雰囲気をあらかじめ決めておいて、音楽で表現することを目指しています。

この曲に関しては、人間側を俯瞰視点で、知識が飽和し、進化の行き詰まりに瀕している、という情景を表現しています。

昔からある、普遍的なテーマではありますが、いままでSF的だった事が、現実に差し迫っているという意味で、面白いテーマだと思っています。

地道に、長く続けたいシリーズです。

驚くべきことに、この楽曲の背景には、これほどまでのストーリーが設定されているのです。

tao303さんの想起する「人口超知能と人間」を主題とする世界・・・このテーマを楽曲という形で、長く表現されようとしています。

私たちは、しばしば創作というものを、初期衝動に頼りあてどもなく始めがちですが、tao303さんの発想は全く逆。

最初に楽曲のコンセプトを自ら設定し、その世界の表現を目指して制作を行っています。

このアプローチは、創作の「モチベーション」を高める上でも、私たちにとって大いに参考となるのではないでしょうか。

今回は、tao303さんの「Saturation Intelligence Lifeform V1.5」をレコメンドさせて頂きました。

それではまた。Have a nice trip!