突然ですが、筆者はハイ・ラマズ(High Llamas)というイギリスのロックバンドが大好きです。

特に、ステレオラブ(Stereolab)を手がけたエンジニアを迎え、1998年にリリースしたCold and Bouncyは大傑作でした。

当時大流行りしていたエレクトロと、ビーチ・ボーイズのような甘く美しいメロディーが融合した、夢のようなアルバムだったことを覚えています。

この作品がユニークだったのは、ホーンセクションやストリングス・アンサンブルのバックで鳴っていた、アナログシンセによるSEっぽいサウンドの存在。

この要所に散りばめられたサウンドはとても印象的で、作品全体をエレクトロでもない、単なるグッド・ミュージックでもない、唯一無二の存在に押し上げていました。

それが、32秒すぎからのサウンドです。旋律とユニゾンしたかと思えば、いきなりリズム隊の一員としてグルーヴを形成したり…。

今回は、そんなエンジニアのアイディアだと思われる「ブクブクサウンド」を、KORG GadgetのアナログモノシンセBerlinでシミュレートしてみたいと思います。

本邦初公開。筆者くらんけのオリジナルメソッドです!

LFOのS/Hで、主旋律にユニゾンするトラックを作ろう

今回の記事のために、筆者作成の曲から一部のトラックを抜き出してみました。

この曲では、これから取り上げる主旋律とユニゾンするトラックと、あとで紹介するひたすら反復してリズム隊の一部を担うトラックがあります。

これからこの2トラックにフォーカスして、不思議なサウンドメイクに挑戦します。

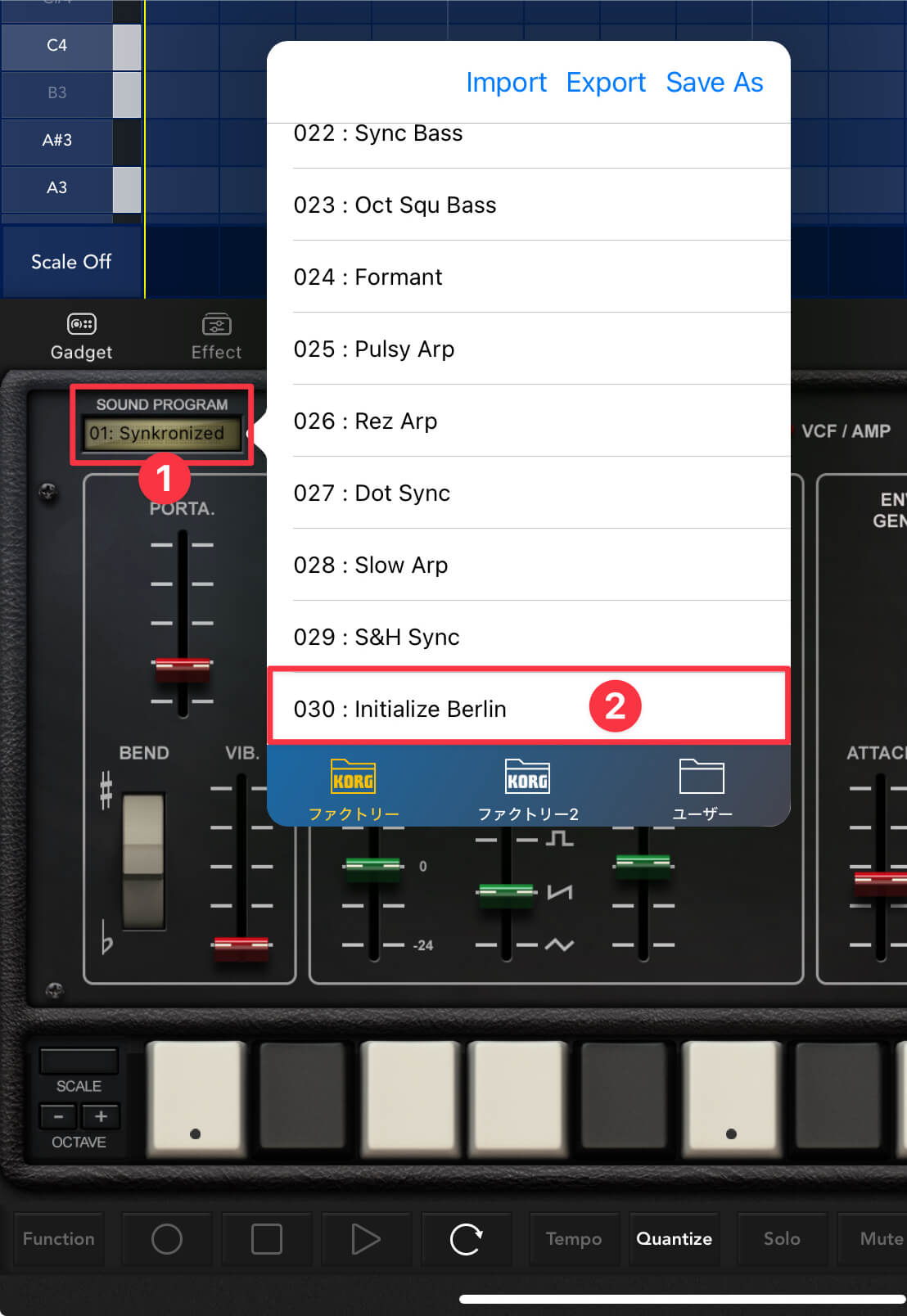

まずはBerlinを呼び出し、SOUND PROGRAM①から"030 Initialize Berlin"②を選んでください。

はじめに、完成後の画面をお示しします。

VCO / MOD画面

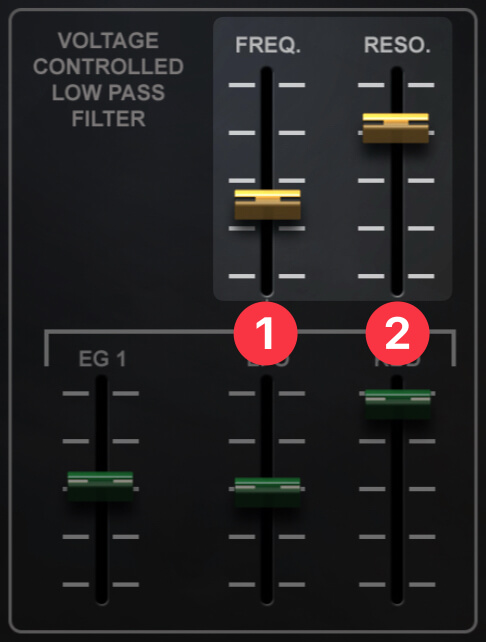

VCF / AMP画面

ここからは、設定ポイントを解説していきます。

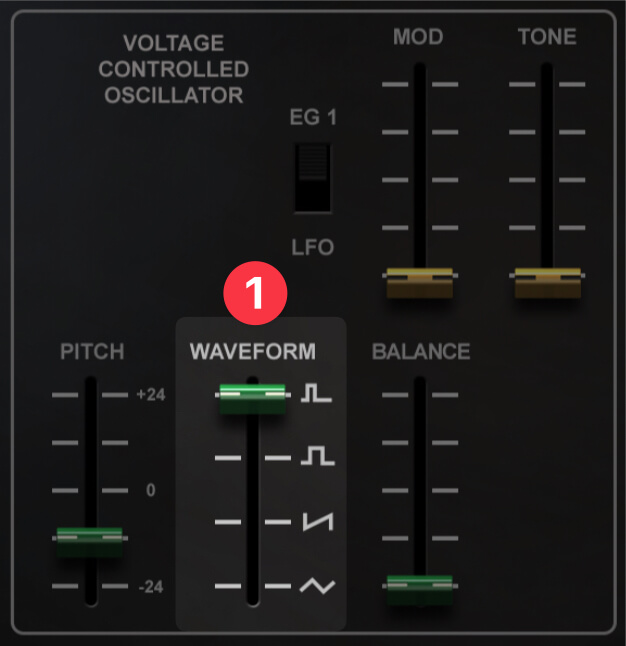

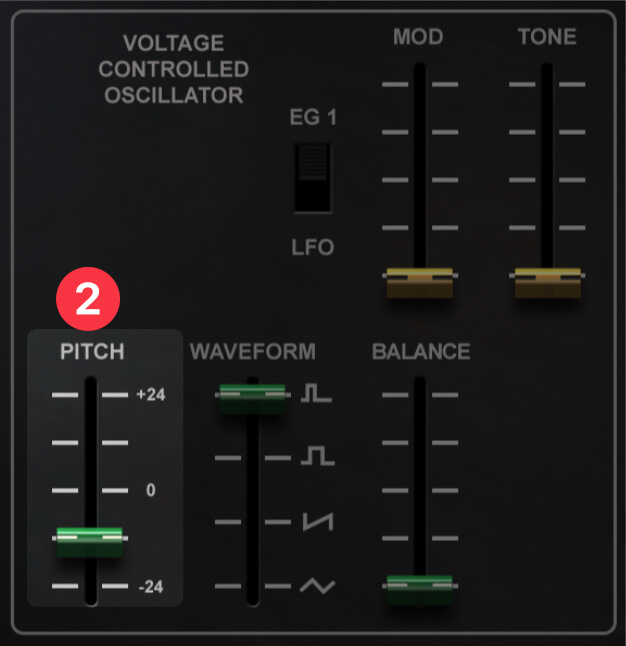

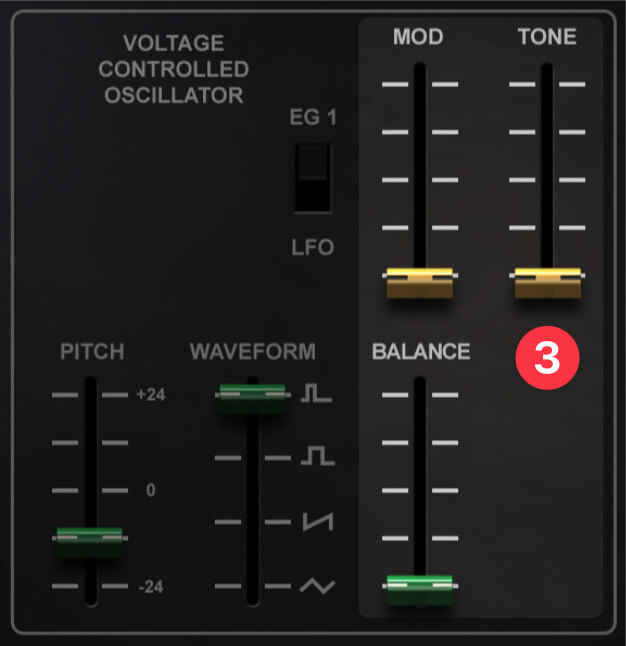

① VCOの設定

はじめに、VCOセクションから見ていきましょう。

WAVEFORM(基本波形)は、派手に音色変化してくれるPulse波を選択します①。

他の波形でもOKなので、お好みで選びましょう。一番下の三角波にすると、音の動き方がずいぶんマイルドになります。

サウンドを特徴づける要素ではありませんが、PITCHは-12②。つまり1オクターブ低く調整しています。

あとの3本のスライダー(MOD・TONE・BALANCE)は、すべて0③。

Berlinはオシレーター・シンクが持ち味なので、本来であればこのあたりの設定がポイントになりますが、今回作る音色は「強制同期させる側」だけのオシレータ出力にしています。その方が、音色が不明瞭になって筆者好みでした。

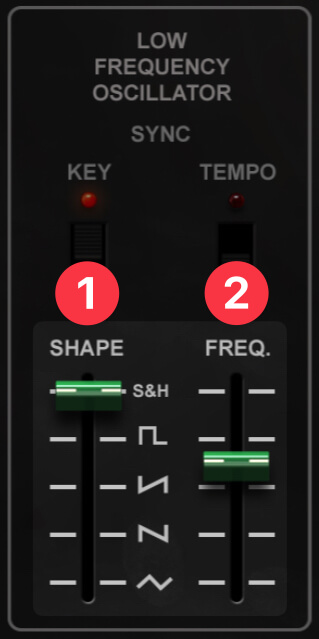

② LFOの設定

LFOの設定が、この音色を特徴付ける最大のポイントになります。

LFO波形のSHAPEをS&H①(サンプル・アンド・ホールド)にして不規則な揺らぎ方をさせ、ゆらぎの周期を定めるFREQ.を6.31②と、かなり高速にしています。

TEMPOスイッチはOFF③。これはLFOをテンポに同期させないというより、揺らぎを「1/32」までしか細かくできないからです。

つづいて、VCF/AMP画面に移りましょう。

③ VCFの設定

FREQ.(カットオフ周波数)を4.0あたり①。RESO.(レゾナンス)は102②と、かなり上げています。こうすると、LFOが不規則ながら気持ちよく発振してくれます。

これで音色作りは完了。

ピアノロールに関しては、別トラックのメインメロディーをコピーしてユニゾンさせればOK。ふだんとは一風変わった響きが生まれますよ!

LFOを活用して、リズム隊の一翼を担うトラックを作ろう

2つ目のトラックもBerlinで作ります。

他のトラックの裏で「ビチャビチャ」とリズミカルに動き続けることで、曲全体に奇妙なグルーヴ感が生まれます。

こちらも、はじめに完成形をお見せします。

VCO / MOD画面

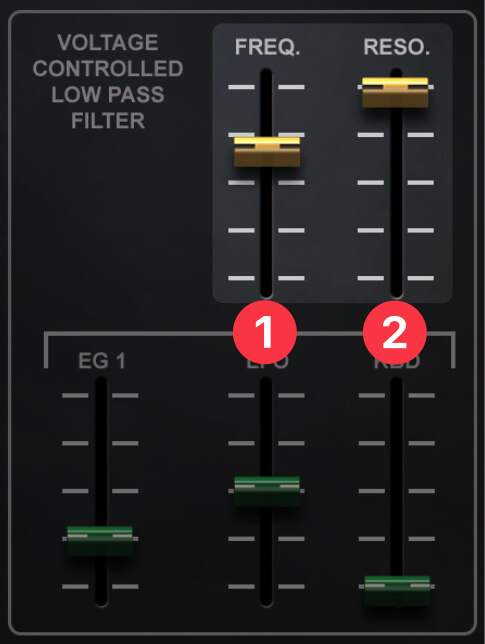

VCF / AMP画面

先ほどとかぶる点もあるので、ポイントを絞って解説します。

① LFOの設定

今回もLFOの設定が鍵になります。

SHAPEはTri(三角波)を選択①。FREQ.は4.4あたりに設定します②。

UP Saw、DOWN SAWも違った感触で、面白いサウンドです。

② VCFの設定

RESO.をMAXの127①にして、派手に自己発振させています。FREQ.は6.9あたり②。先ほどより開き気味にしました。

ただし、フィルターを開きすぎると発振しなくなるので、スライダーを上げ下げしながら程々のポイントを探りましょう。

これで音色づくりの解説は終了です。

シーケンスパターンについて

このパターンを延々繰り返しています。

どのBarも同じF#4ですが、調性感のない音色なので、どこにノートを置いても違和感はありません。

LFOを活用して「予定調和」からの脱却を

今回は、アナログシンセによる非現実的で奇妙なウンド作成術を、2パターンほど紹介しました。

どちらもLFOの活用がポイントでした。

メロディーやリズム隊に付け加えることで、いかにもエレクトロっぽい感触や、奇妙なグルーヴ感が生まれたように思います。

よろしければ、ユニークなトラック作りに活かしてくださいませ。

今回の記事で使ったトラックの原曲です!