KORG Gadgetにむずかしい初期設定はいりません。すぐに曲作りを楽しむことができます…とはいえ、トラックメイキング・ライフを快適に送るため、あらかじめ知っておくと便利な設定項目があります。

そこで今回は、初心者の方向けにはじめにチェックしておきたい初期設定を解説。すでにコルガジェに慣れ親しんでいる方も、「気づき」のキッカケになれば幸いです。

まず覚えよう。コルガジェの設定画面はこの2種類!

KORG Gadgetの設定は、アプリ内で行う設定と、iOSの設定アイコンから行う2通りがあります。

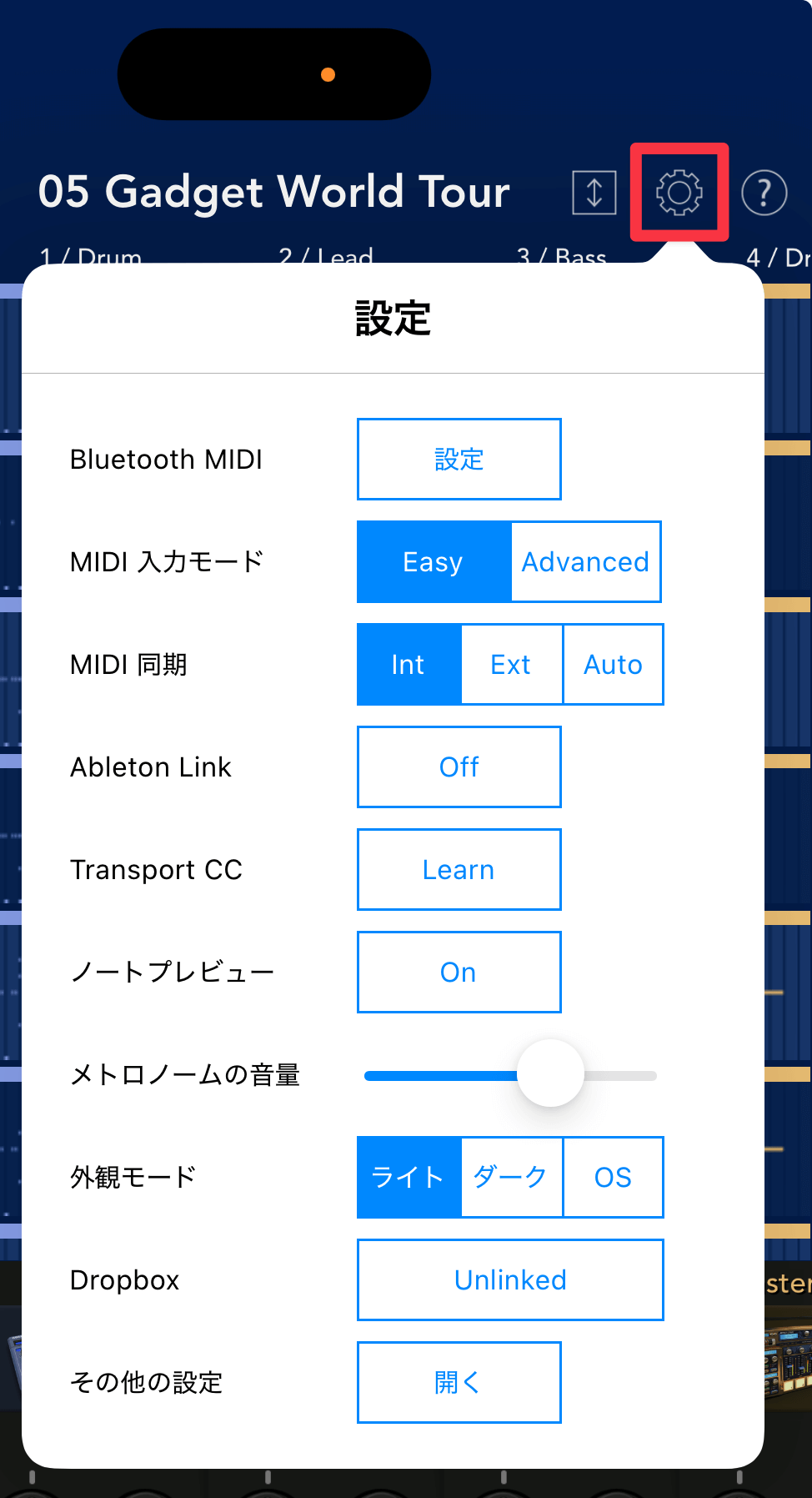

① アプリ内で行う設定

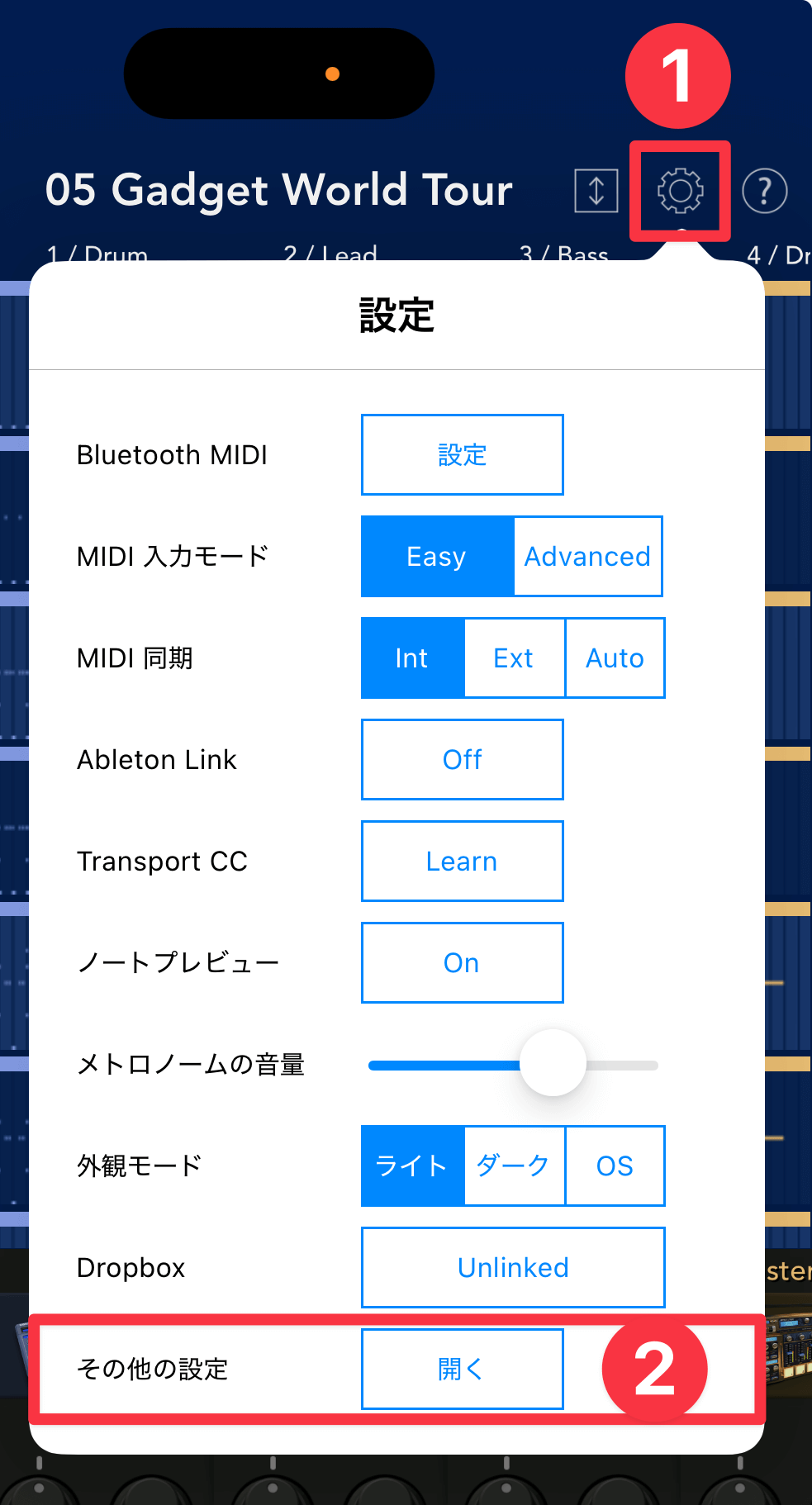

メイン画面右上にある歯車ボタンをタップすると、設定という吹き出しが現れます。

nanoKEY StudioやmicroKEY AirといったBluetoothコントローラーを使うときや、MIDI関係の設定が並びます。これらは初期設定というよりも、必要となったときに使う項目です。

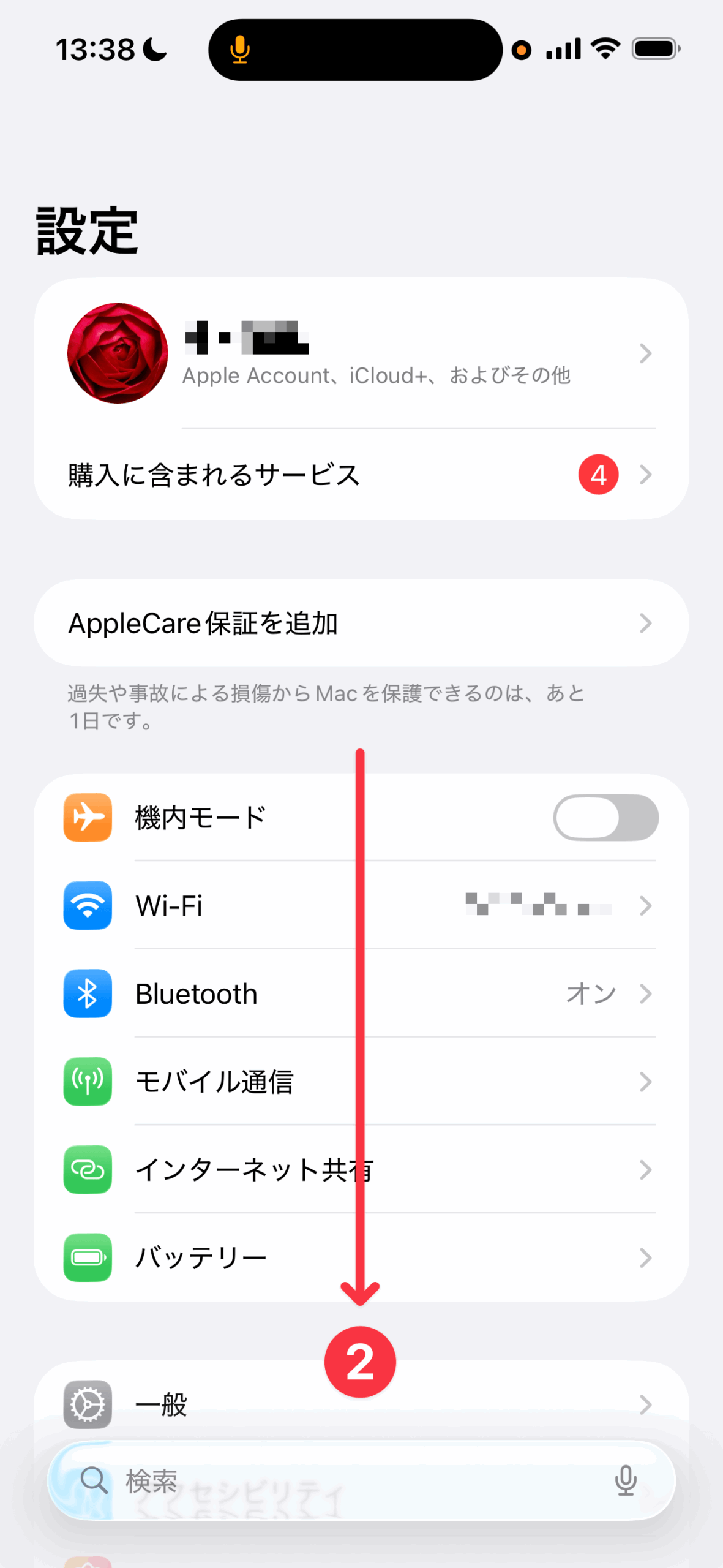

② iOSの「設定」で行う設定

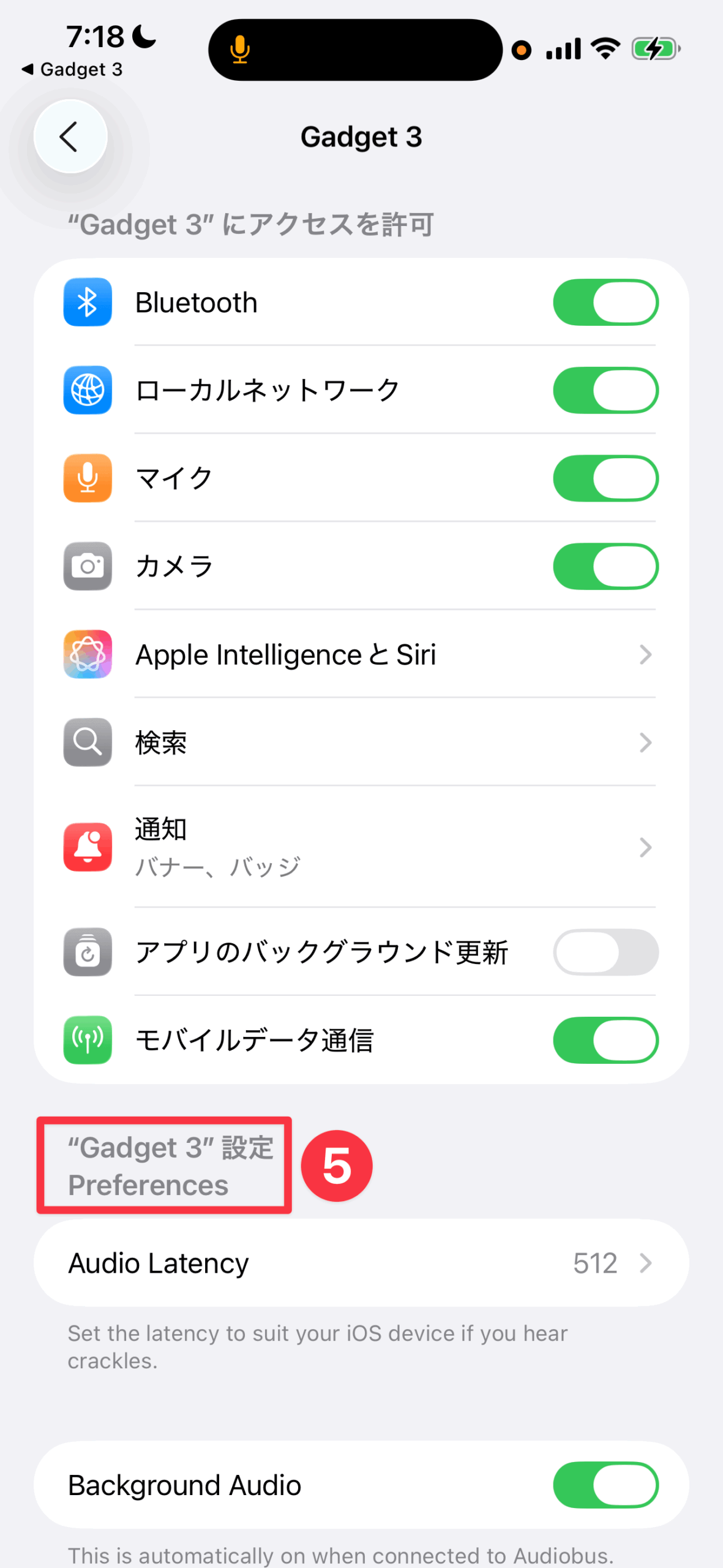

①に比べ、より幅広い設定を行えます。この記事で紹介するのは、ここで行う設定です。

KORG Gadgetの設定画面へアクセスするには、他のアプリと同じようにiOSの設定アイコン①をタップ。

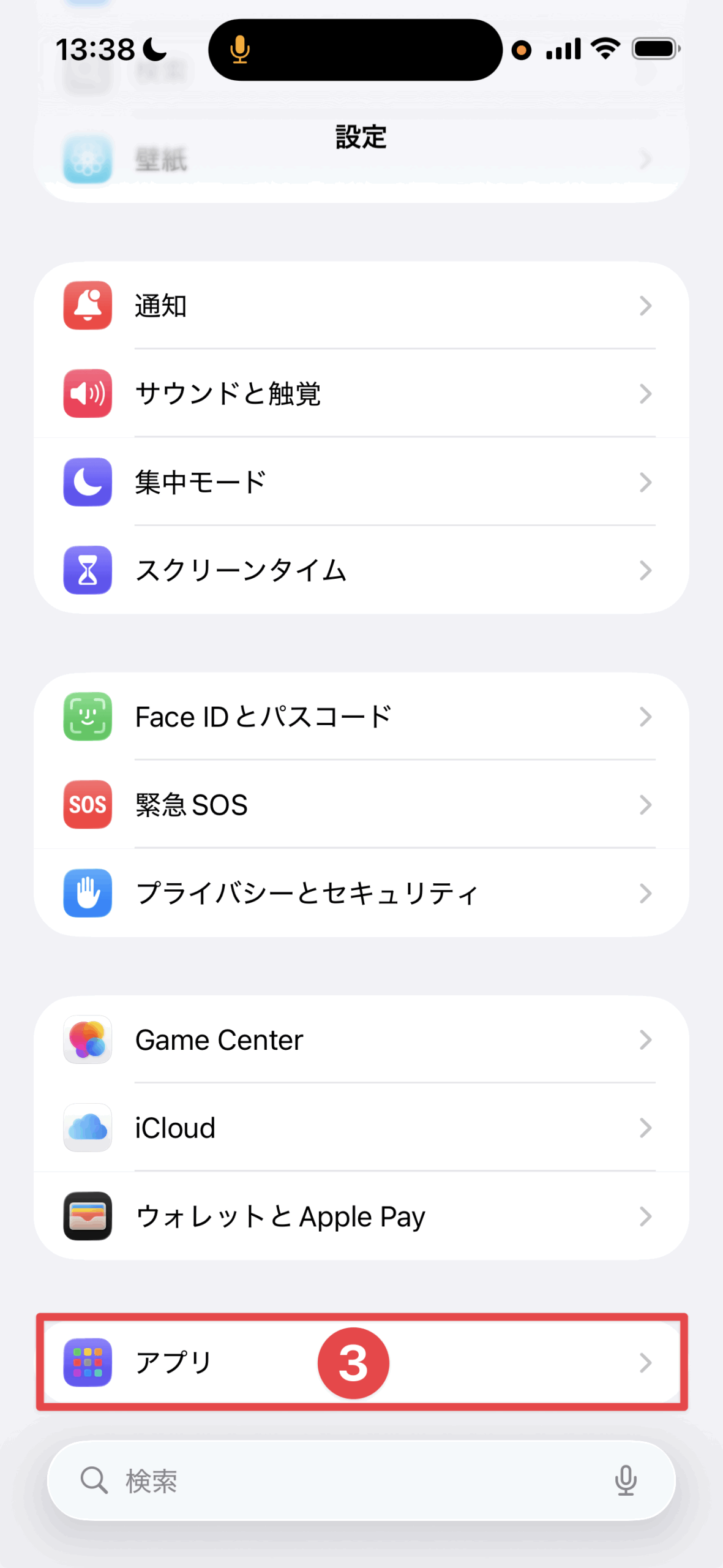

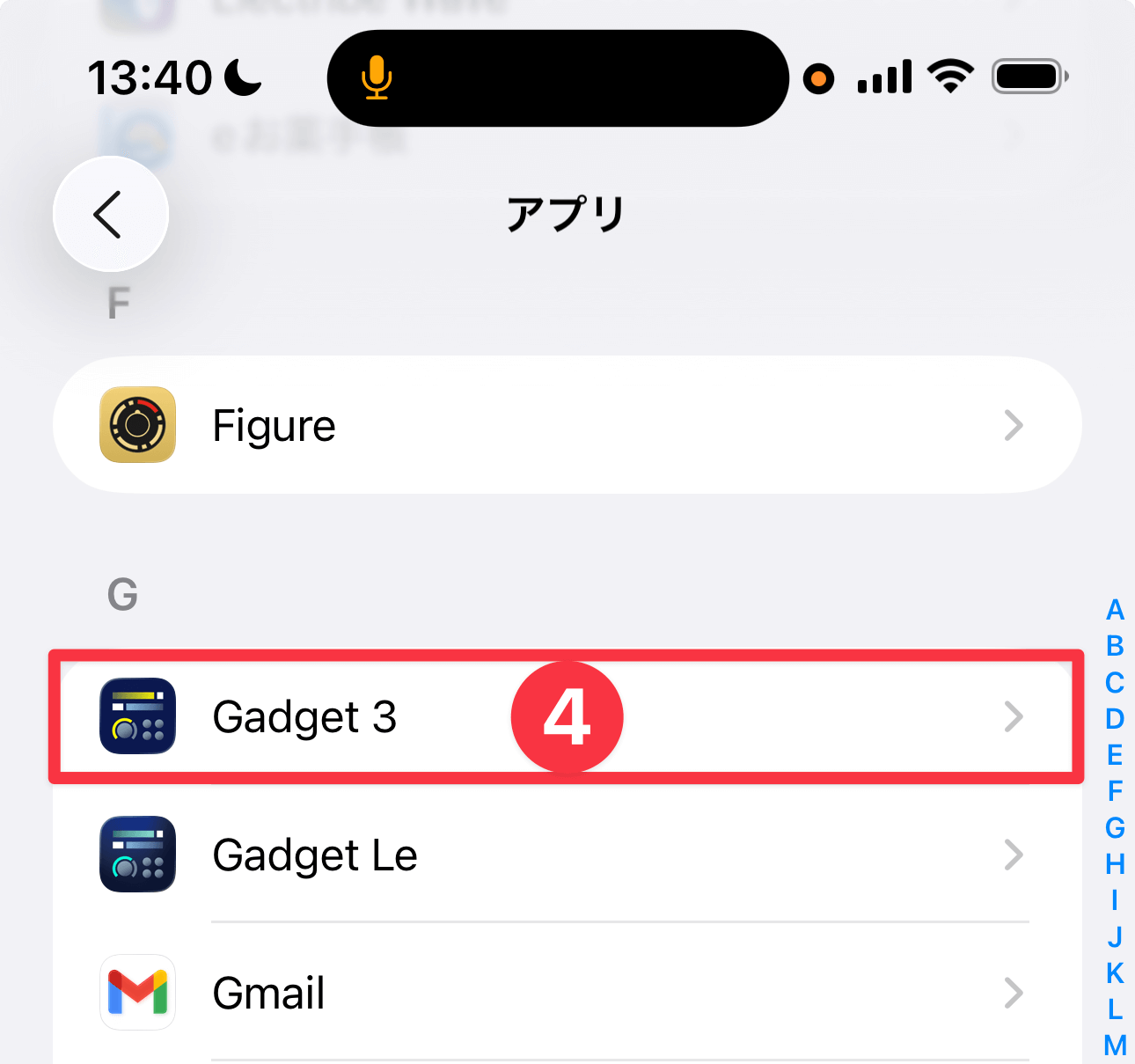

設定画面で下へスクロールさせ②、一番下にあるアプリ③をタップ。

Gadget 3をさがしてタップ④すると、KORG Gadgetの設定画面に切り替わります⑤。

この設定をGadgetアプリから呼び出すには、歯車ボタン①をタップしてポップアップを表示し、一番下にあるその他の設定②をタップします。

「KORG Gadget」初期設定一覧(3段階評価)

ここからは、KORG Gadgetの初期設定項目を解説します。

ぜひチェックしておきたい項目に◎をつけました。また、注目したい順に◯・△をつけましたので、参考にしてください。

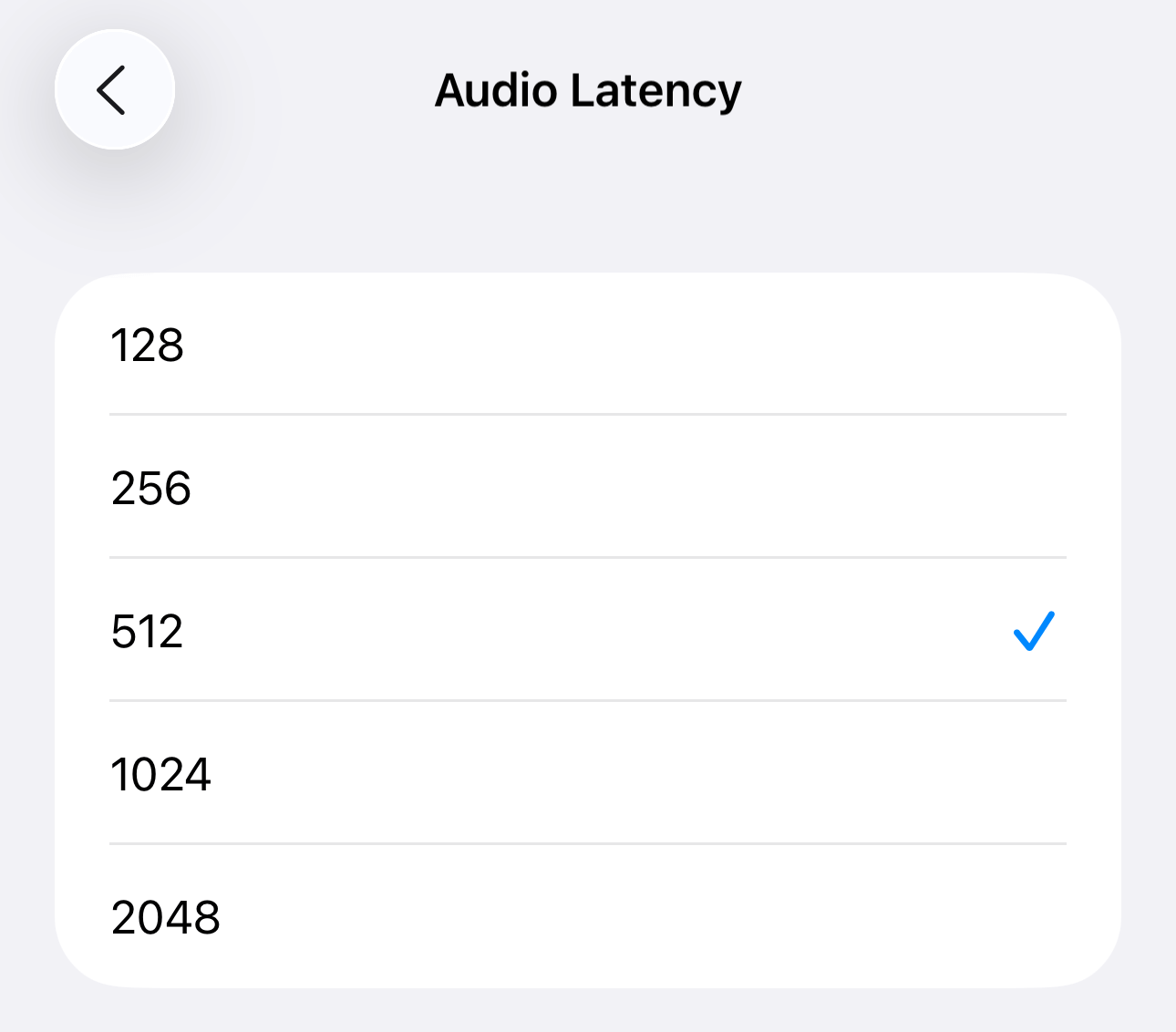

◎ Audio Latency|バッファ・サイズを設定する

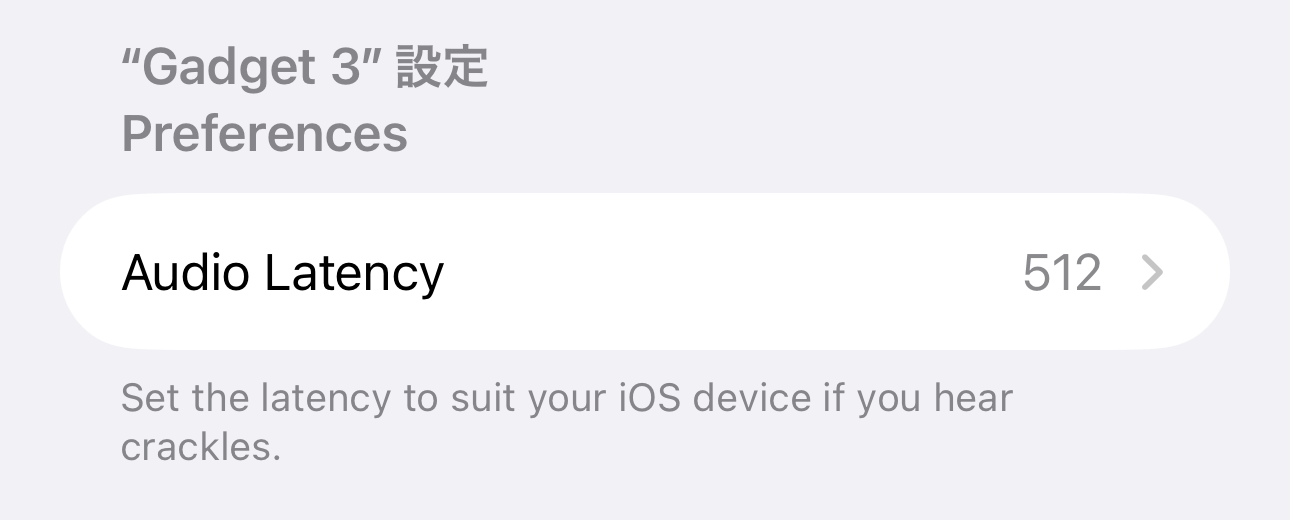

KORG Gadget全体のバッファ・サイズを定める項目です。

Audio Latencyをタップして、バッファ・サイズを選びます。

単位は「サンプル」。バッファとは、CPUが処理を行ったオーディオデータを一時的に保存するエリアのことです。

バッファ・サイズを大きくするとCPUへの負荷が軽くなり、同時に再生できるトラックを増やすことができます。古いiPadやiPhoneを使うときに役立つでしょう。

その一方で、鍵盤をおさえてから音が鳴るまでの反応が遅くなります。この状態を「レイテンシーが高い」といいます。

逆にバッファ・サイズを小さくすると、遅れが抑えられて素早く反応します。

かわりにCPUに負荷がかかるため、古いiPadやiPhoneではノイズや音の途切れがおきます。

少しむずかしいので、表でまとめました。

| 設定値 | メリット/デメリット | |

|---|---|---|

| 128 | 打鍵時の反応が早くなる ↑ | | | | ↓ 打鍵時の反応が遅くなる | プチノイズが発生しやすい ↑ | | | | ↓ 古いデバイスでも動作する |

| 256 | ||

| 512 | ||

| 1024 | ||

| 2048 | ||

よほど旧型のiOSデバイスでない限り、バッファサイズ512が、音切れ、レイテンシーとも気にならない値でしょう。

最新モデルをお使いの方や、レイテンシーを抑えて正確な演奏を行いたいときは、256や128でも大丈夫。制作中にプチノイズが出はじめたら、バッファサイズを大きくしてあげましょう。

◎ Background Audio|アプリを切り替えてもプレビューできる

Background Audioをオンにすると、他のアプリに切り替えても、KORG Gadgetのサウンドがプレイされ続けます。

つねにサウンドチェックを行えるので便利な一方、バックグラウンド処理のためバッテリー切れが早くなるかもしれません。

△ Network MIDI|同じWi-Fi内で同期演奏できる

Network MIDIは、同じWi-Fiネットワークのデバイス同士でMIDI信号をやり取りする技術。

たとえばPCのDAWと、iPhoneのKORG Gadgetを、同時にプレイできたりします。

アプリに慣れてくると魅力的な機能ですが、はじめてKORG Gadegtで曲作りをする方は、しばらくこの設定は不要でしょう。

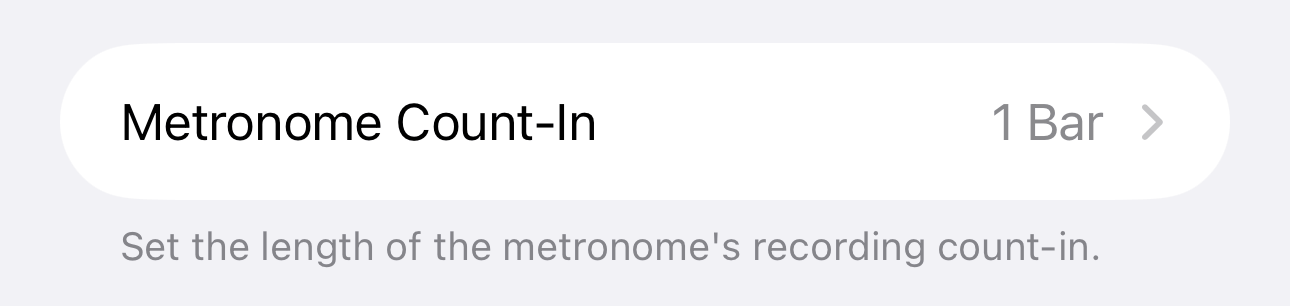

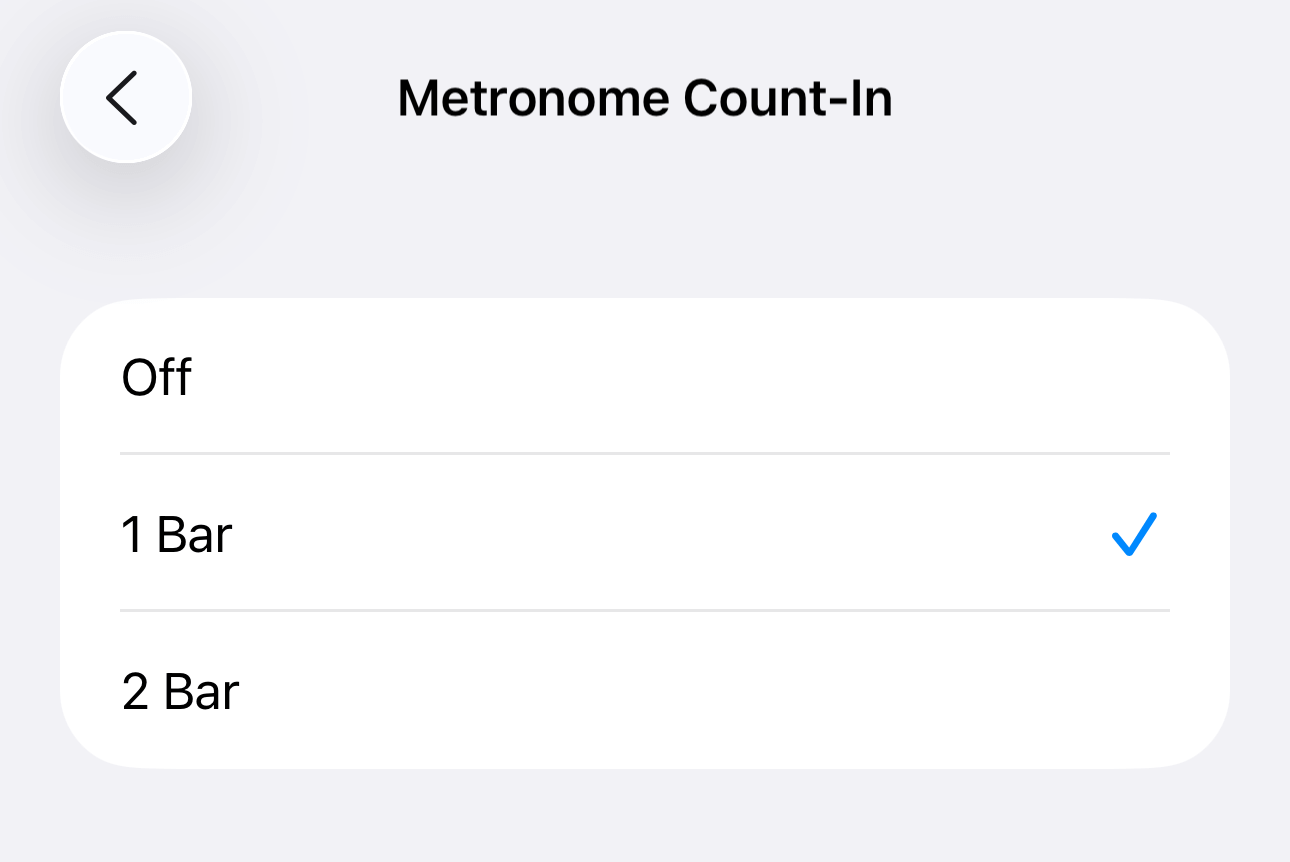

◯ Metronom Count-in|メトロノームカウントを設定する

リアルタイム・レコーディング開始前の「メトロノーム」に関する設定です。

Metronom Count-inをタップして、カウント数を選びます。

デフォルトは1 Bar(1小節分)。すぐに録音したければOffにし、余裕を持ってスタンバイするには2 Barにすればよいでしょう。

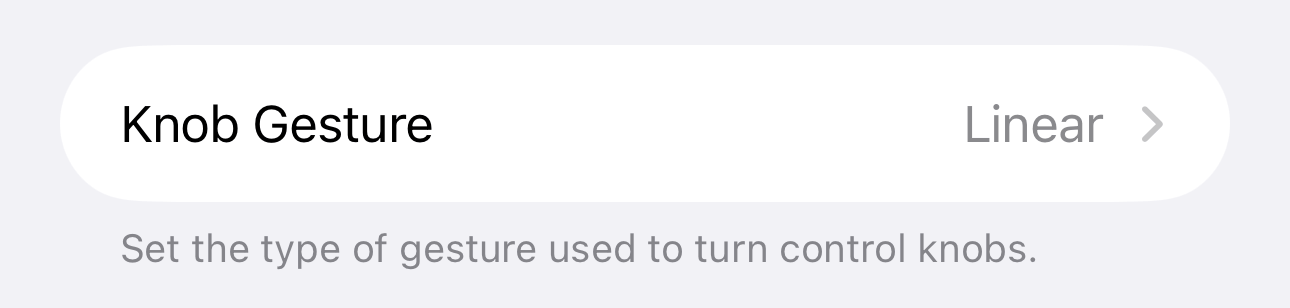

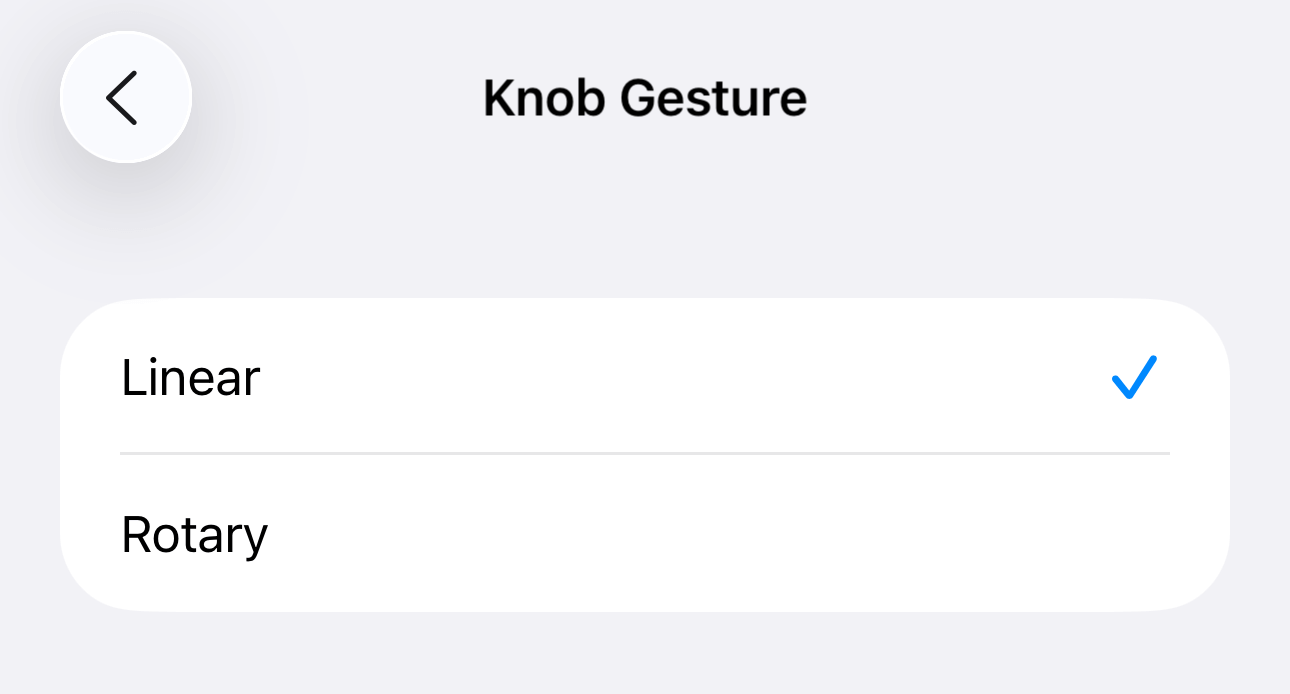

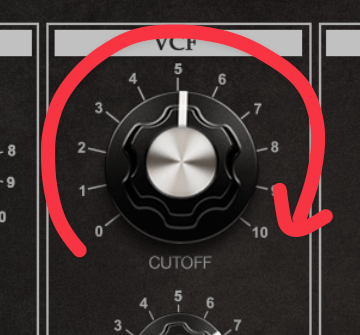

◎ Knob Gesture|ノブの回し方を選ぶ

KORG Gadgetで扱うさまざまなノブ(ツマミのこと)を、タッチパネル上でどう動かすかを設定します。

Knob Gestureをタップして、ノブの動かし方を選びます。

Linearを選ぶと、ノブ上で上下方向にドラッグして回すことができます。

Rotaryにすると、実際にノブを回す動きで回ります。

Rotaryの方がより現実的ですが、小さいiPhoneでは操作が難しいかもしれません。

RotaryとLinerを両方ためしてみて、あなたに合った回し方を選びましょう。

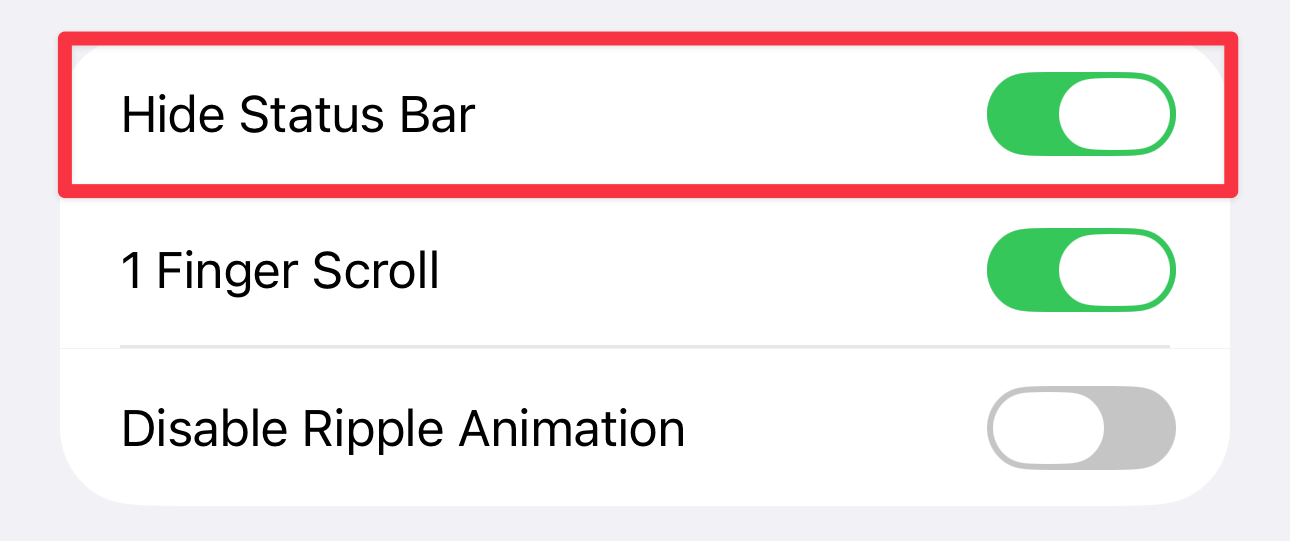

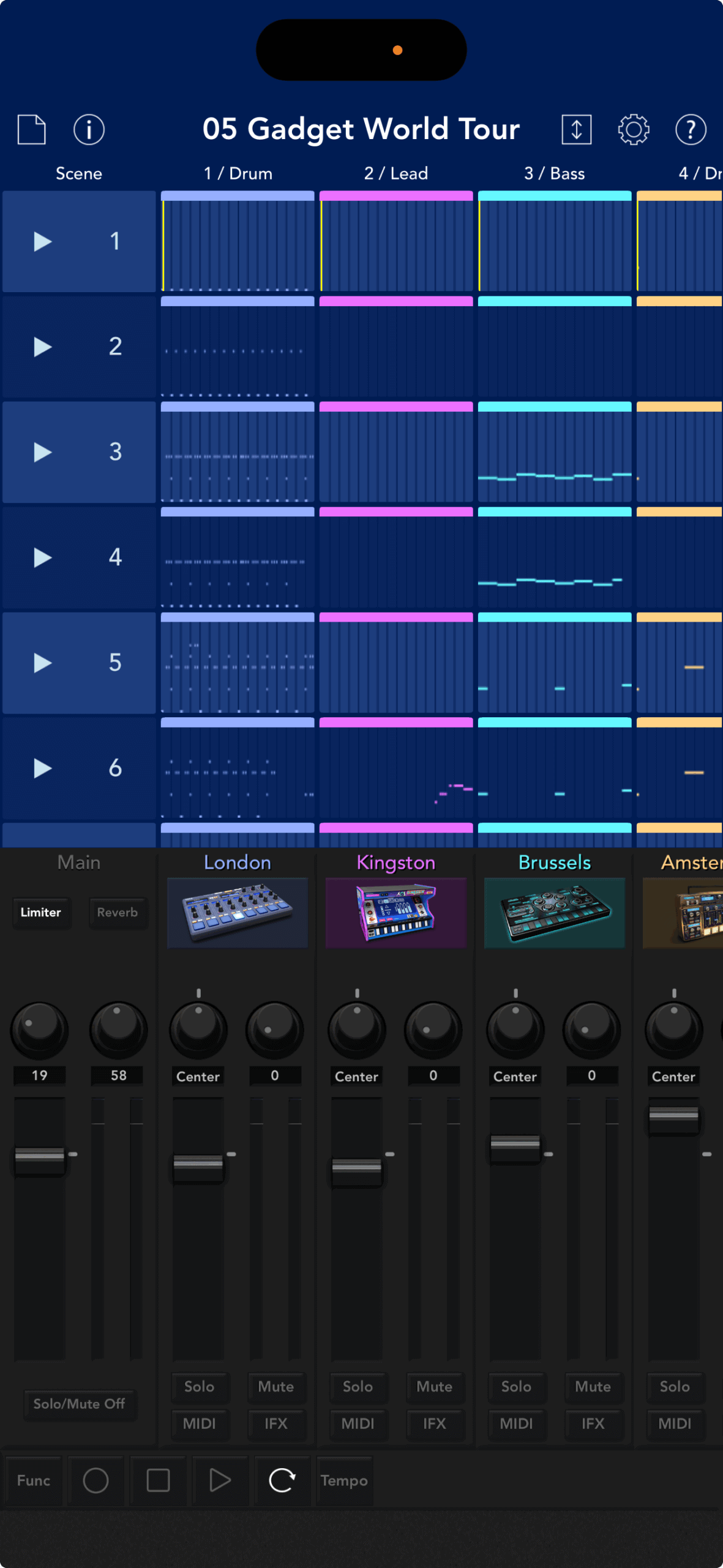

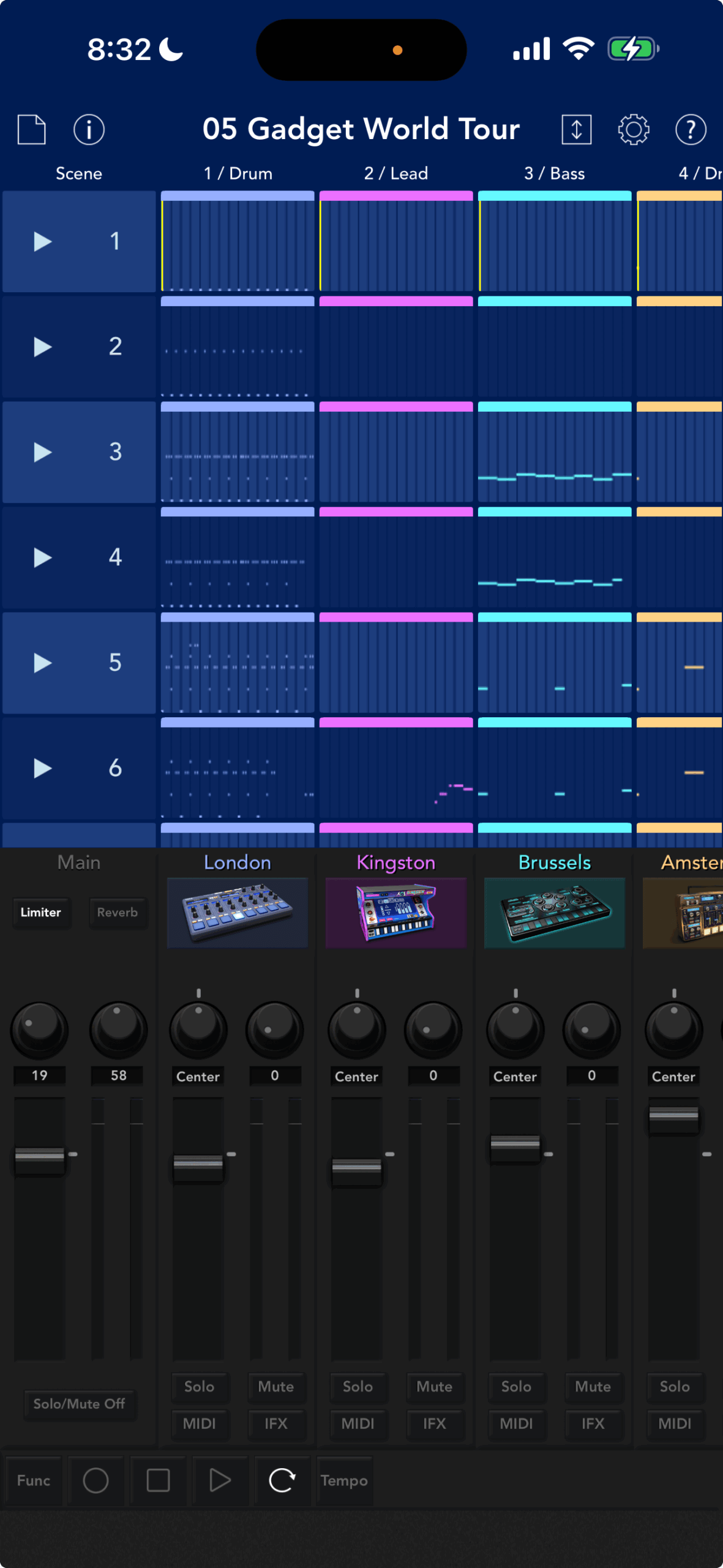

◯ Hide Status Bar|ステータス・バーを隠す

Hide Status Barは、iOSのステータス・バーを表示するかどうかを選びます。

アプリを操作しているときに、時間やバッテリーを気にしない方はオンにしましょう。

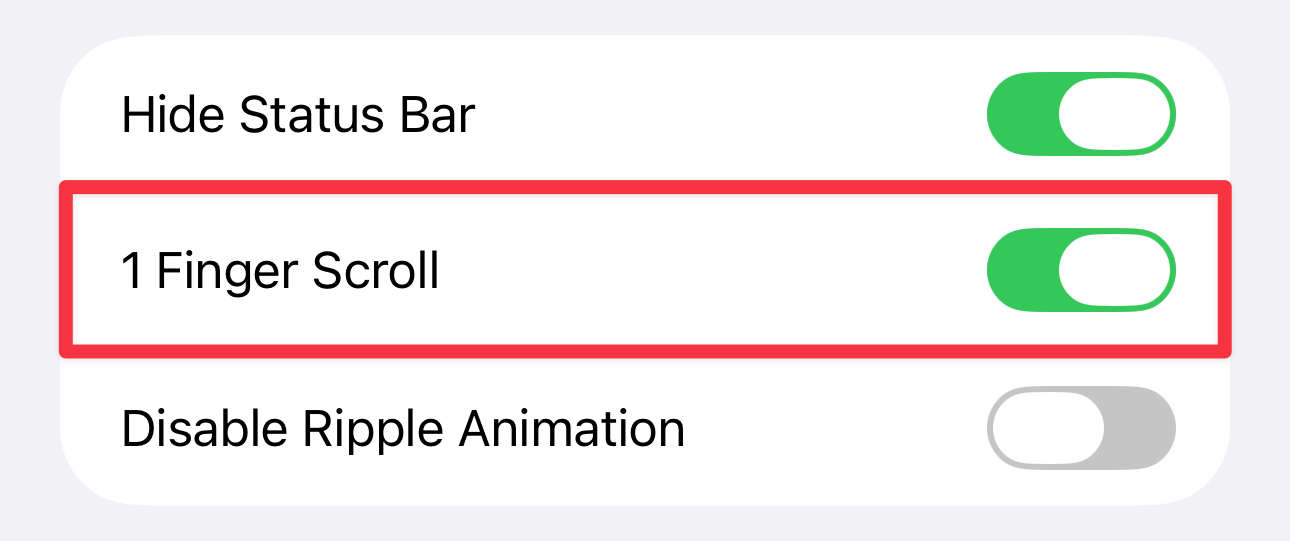

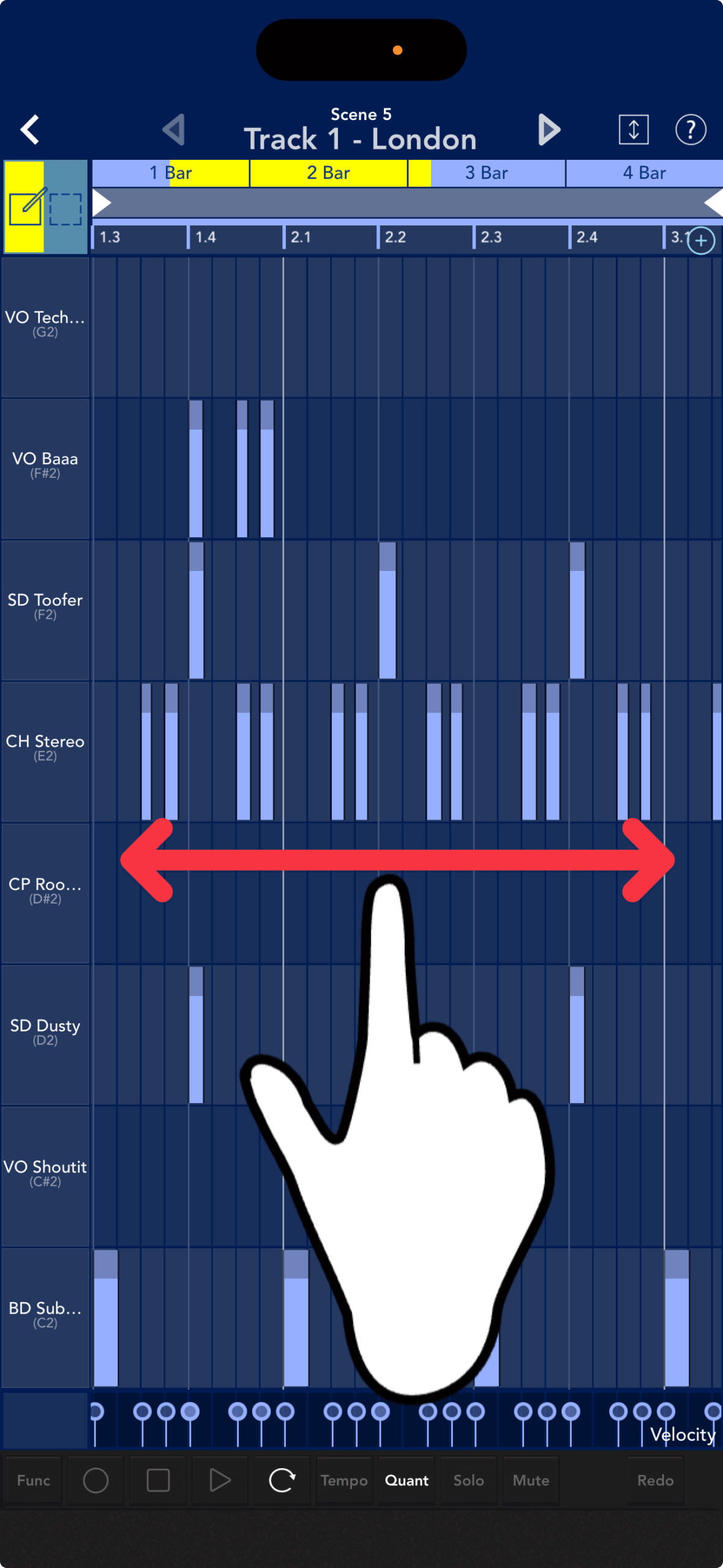

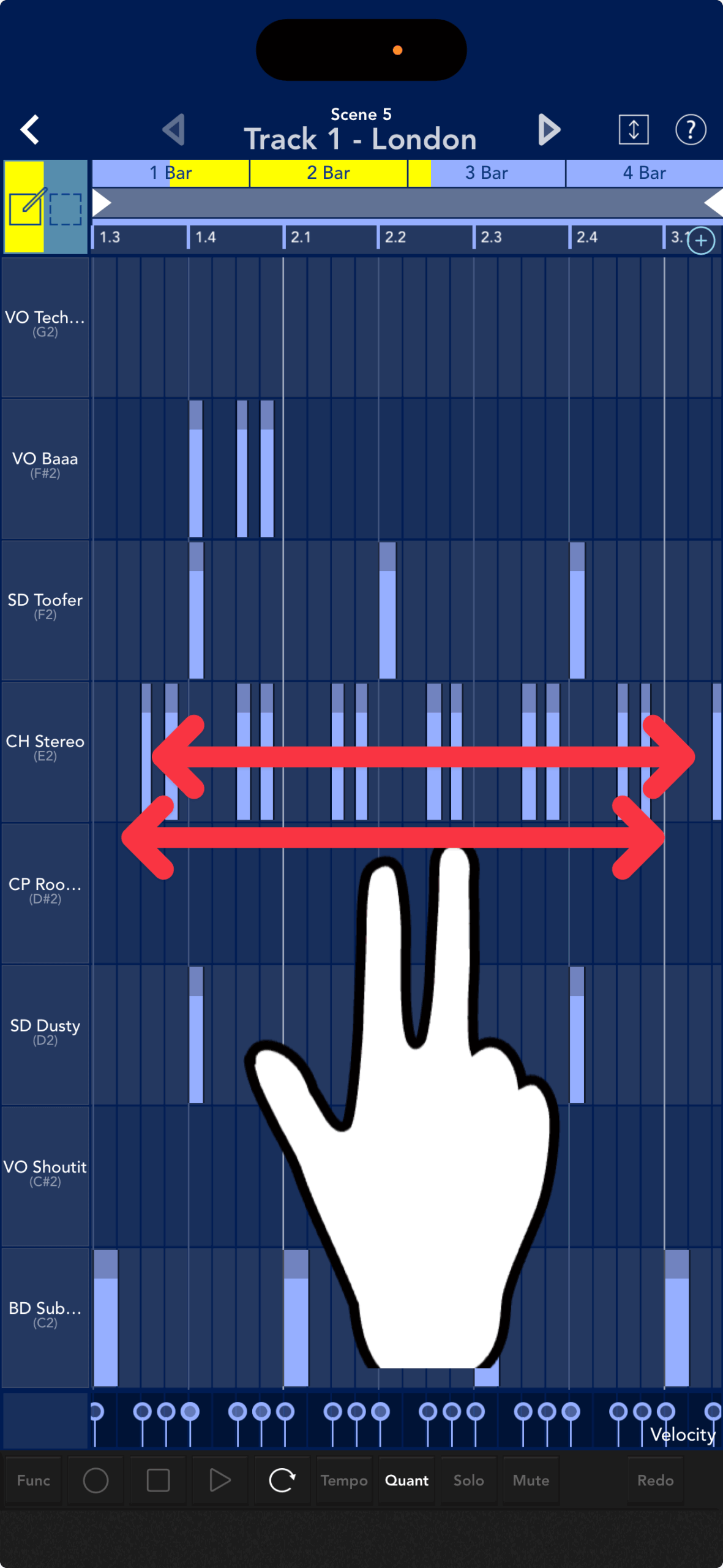

◎ 1 Finger Scroll|ピアノロールのスクロールを「一本指」で行う

1 Finger Scrollは、画面のスクロール方法を選びます。

エディット画面で、タテまたはヨコへ一本指でスクロールしたければOnに、二本指でスクロールしたければOffにします。

この設定は、それぞれにメリット・デメリットがあります。

1フィンガーモードのメリットは、片手でiPhoneを持ちながら、親指だけでスクロールできること。

デメリットは、ノートを置くのと同時に、レングス(長さ)を伸ばせないことです。

1フィンガーモードで長いノートを打ち込みたいときは、その場所で少し長押ししてから右へドラッグしましょう。

逆に2フィンガーモードでは、すぐに自由な長さのノートが置けて軽快になる代わりに、片手持ちのままスクロールさせることが難しくなります。

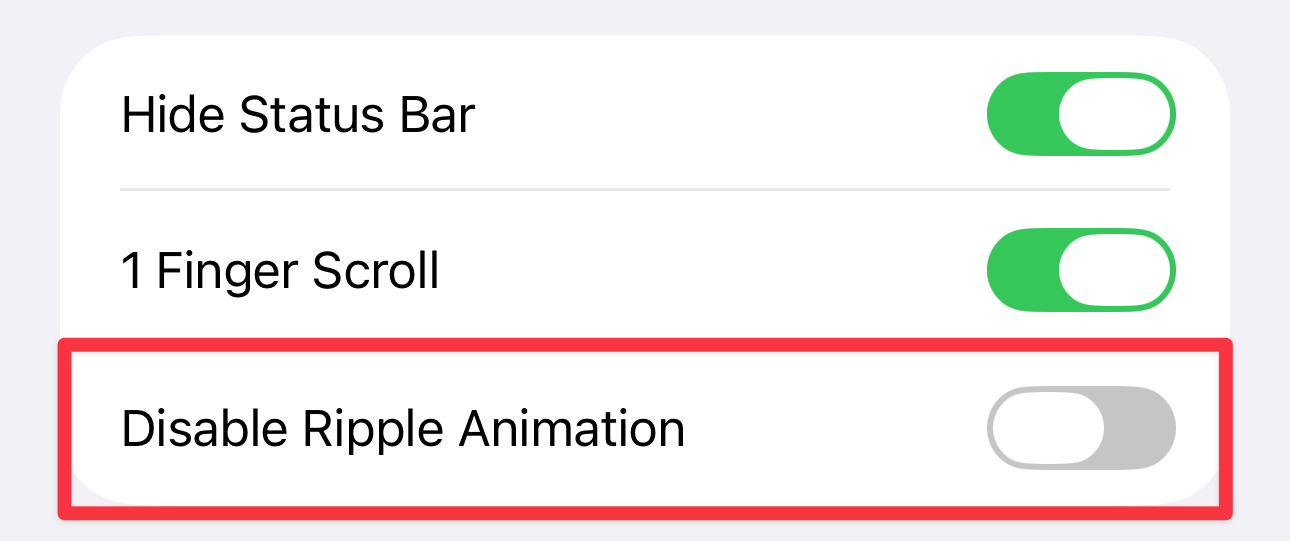

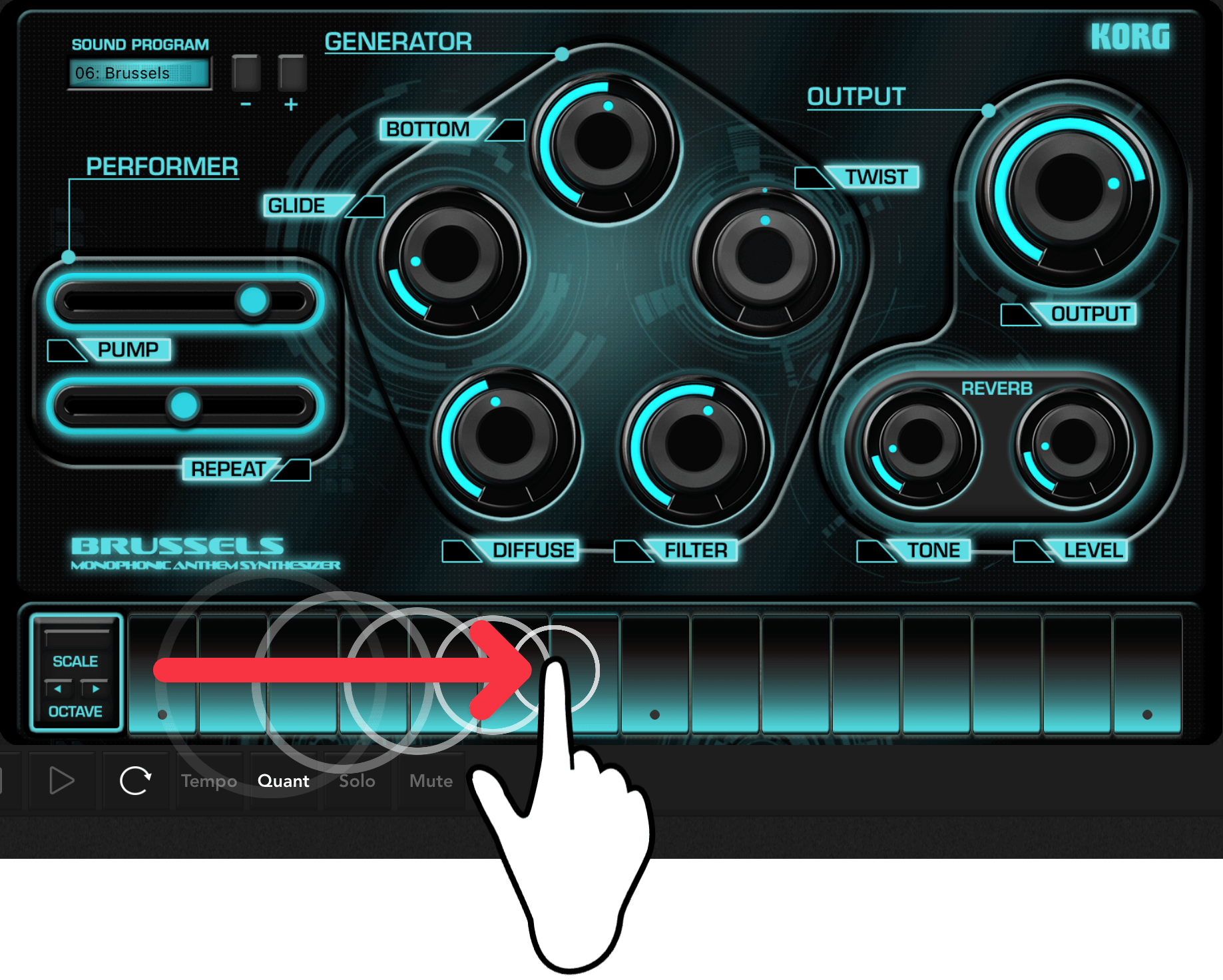

△ Disable Ripple Animation|「波紋アニメ」を無効化する

Ripple Animationは、ガジェット楽器の鍵盤やパッドをタップしたとき、その動きに合わせて軌跡を表示する演出です。

波紋が流れるような動きは美しく、見ていて楽しいものです。

演奏を動画でアップするときも、視聴者に「今どこの鍵盤を演奏しているか」を知ってもらえて便利です。

設定名にあるDisableは「無効にする」という意味で、Onにするとアニメーションしなくなります。

◯ Disable Auto-Lock|「オートロック」を無効化する

Disable Auto-LockをOnにすると、KORG Gadgetが起動している間は、iOSの自動ロック機能が効かなくなります。

しばらく操作しなくてもiPhoneやiPadがスリープせず、ロック解除のメンドウから解放されるでしょう。

一方で、できるだけデバイスのバッテリー切れを防ぎたい方はOnにしてください。

◯ native mode|「ネイティブ・モード」を有効化する

native modeをOnにすると、コルグのコントローラーを接続したときにネイティブ・モードになります。

コントローラーのノブなどに、KORG Gadgetを操作する上でぴったりな設定が割り当てられます。最初のうちはすべてOnで良いでしょう。

一方で、コントローラーの機能を自由に割り当てたいときはOffにしてください。こちらは中・上級者向けの設定です。

△ Enable Analytics|ユーザー解析を送信する

Enable Analyticsの下にある文章を日本語に訳すと、「使用データは、このアプリを改善するために匿名で送信される」となります。

この設定を受け入れるかは自由ですが、KORG Gadgetのブラッシュアップのため、ユーザーとしては出来るだけ協力したいものです。

「初期設定」は快適操作のカギ。いますぐチェックしよう!

今回は、KORG Gadget for iOSの初期設定について解説しました。

設定画面は、項目名も説明も英語でとっつきにくいのですが、この記事では「目的から逆引き」できるように書いたつもりです。ぜひお役立てください。

ちなみに、この記事をアップするのに先立ち、「コルガジェ・ユーザーの皆さんは、一体どんな設定で使っているか?」という2つのアンケートを、X(当時はTwitter)上で実施しました。

KORG Gadgetユーザーに質問!あなたはツマミを回す操作を、Liner(上下方向)とRotary(円周方向)のどちらで行いますか?#コルガジェ

— くらんけ@gadget-junkies.net (@Gadget_Junkies) 2018年4月6日

KORG Gadgetユーザーに質問!「あなたはピアノロールを、どちらの設定でスクロールさせますか?」

【メリットとデメリット】

1本指:iPhone片手持ちで便利だが、ノートのレングスを書くのにワンクッション置く必要あり。

2本指:ノートのレングスを素早く書けるが、片手持ちで不便。#コルガジェ— くらんけ@gadget-junkies.net (@Gadget_Junkies) 2018年4月11日

さて、KORG Gadget「超・初心者向け」講座のセットアップ編は、これにて終了。お疲れ様でした!

続いて、実際にデモソングを開いてプレイする新シリーズに移りましょう!