「グリッチノイズ」をご存知でしょうか?

アンプに繋いだケーブルを手で触ったとき、「ブチッ」っと耳障りな音がします。接点が劣化したツマミを回した時は「ガリ」が鳴ります。

このように、何らかの技術的エラーによって生じる雑音がグリッチノイズです。

そんな忌み嫌われるノイズですが、偉大なるエレクトロニカの先人たちはこれを逆手に取り、リズムやグルーヴ作りに活用するアイディアを生み出しました。今では「エレクトロニカ=グリッチノイズ」といえる定番サウンドです。

グリッチノイズの作り方は様々ですが、今回はKORG Gadgetのアナログシンセを用いたやり方を紹介します。

これから覚えるやり方で作る「グリッチノイズ」を聴いてみましょう。

この演奏動画では、アナログシンセのVCFセクションと、MIXERセクションのNOISEノブを調整することで、グリッチノイズのバリエーションを作っています。

ノイズを生み出すガジェットを選ぼう

グリッチノイズを作るためのガジェットを選択します。

とは言っても、基本的にエンベロープ・ジェネレータ(EG)とフィルターが備わったアナログシンセであれば、どんなガジェットでもOKです。

今回は、セミモジューラシンセDublinでグリッチノイズづくりに挑戦します。

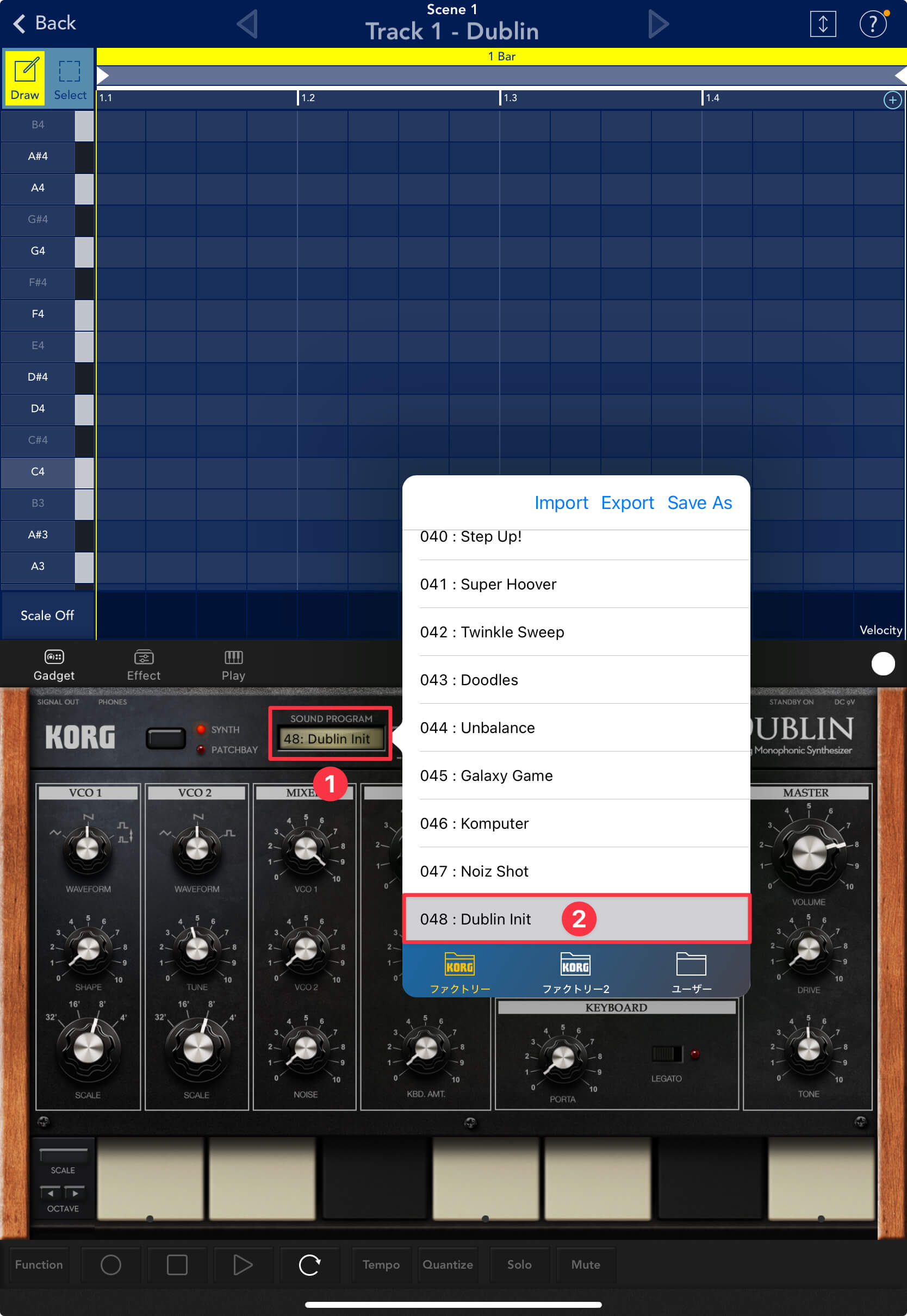

Dublinを立ち上げてSOUND PROGRAM①をタップし、048:Dublin init②を呼び出しましょう。

ステップ① VCOセクションで基本波形を決めよう

まずは基本波形を決めます。今回は「プチッ」という派手なノイズを作るので、倍音成分を多く含む波形を選びます。

VCOセクションのWAVEFORMのうち、Square/Pluse①を選択。

さらに、パルス波形の幅をSHAPEノブで10②にして、クセのあるサウンドにします。

ステップ② VCAセクションで音の鳴り方を定めよう

VCAセクションでは、ATTACK、DECAY、SUSTAIN、RELEASEのいずれも、できる限り短くします③。

グリッチノイズを歯切れよく鳴らしたいので、音の立ち上がりを鋭くし、余韻も残さずすぐ消えるという設定です。

ステップ③ VCFセクションでレゾナンスをかけよう

音色を決めるフィルターセクションでは、PEAKを上げて発振させる④と、エグ味のあるサウンドが得られます。

Dublinでは、レゾナンスをPEAKと表記しています。

さらにCUTOFFを上げると「カリッ」とした明るい響きに、音を丸くしたいときはCUTOFFを下げて「こもった」感じにしましょう。このあたりは通常の音作りと同じです。

グリッチノイズ・トラックの実例

このページの冒頭でも紹介しましたが、グリッチノイズを用いたトラック例をもうひとつお示しします。

VCAセクションのDECAYやRELEASEをいじると、さらに音作りの幅が広がります。

たとえば、極短に設定したDECAYを少し長くすることで、こんな「ビビビュッ」というサウンドを作ることもできます。フィルターで強烈に自己発振させた、だれもが一度は耳にした音だと思います。

ちなみにこのノイズは、基本波形をSAW(ノコギリ波)にしています。

グリッチノイズで、ユニークなトラックメイキングを

グリッチノイズ作りといっても様々なやり方があります。アンプに繋いだシールドのプラグを触り、出したノイズをサンプリングしたり、あるサンプルのレベルをクリップさせて歪ませたり。最近では、グリッチノイズを作るためのアプリまであるようです。

今回紹介したアナログシンセによるグリッチノイズ作りも、それらの方法論のひとつ。

ぜひあなたのサウンドメイキングに取り入れてみましょう。