EDMやダブステップを作るとき、サイドチェインやワブルベースと並ぶ最重要テクがライザーサウンド。あのリスナーの高揚感を煽り、せり上がるようなサウンドは、誰もが耳にしたことがあるでしょう。

こんなサウンドですね。まずは聴いてください!

KORG Gadgetを用いてのビルドアップ・ライザー研究。VCOにEGをかけられるシンセって何気に貴重なんだよね。ファミコン音源のKingstonは素直な音で捨てがたいし、Berlinのオシレーターシンクも味があるけど、やっぱりDublinが一番シックリくるかな?2VCOをディチューンできて厚みが出せるし。 pic.twitter.com/G9Drn6Uqb4

— くらんけ@gadget-junkies.net (@Gadget_Junkies) 2018年6月9日

今回はKORG Gadgetに標準搭載されたシンセサイザーで、ビルドアップ・ライザーサウンド作りに挑戦します。

ドロップめがけてピッチを上げろ!

なぜ私たちは、EDMのビルドアップに高揚するのでしょうか?

その秘密は、ドロップ(サビ)に向かってリードのピッチが少しずつ上昇する、あの感じではないでしょうか。上昇音で気分が昂(たかぶ)るのは、人としての本能かもしれません。

シンセでライザーサウンドを作るには、音程を定めるVCO(オシレーター)に、EG(エンベロープ・ジェネレーター)で連続的な変化をつけるのが良いでしょう。

ただしKORG Gadgetで、ピッチにEGを適用できるシンセは意外に限られています。

具体的には、パッチングで自由に音の流れを定めることができるモジュラーシンセDublin、

ルックスからも見て取れる、チップチューン・サウンドが得意なピコピコシンセ Kingston、

あとは、オシレーター・シンクでエグいリードサウンドを出せるアナログ・モノシンセBerlinなど。

他にも、往年の名機ARP ODYSSEYをガジェット化したLexingtonなど、ピッチに対してADSRをかけることのできるガジェットはいくつかあります。

しかし今回は、KORG Gadget無料版の「Le」でも使え、かつ王道と言える本格シンセDublinでライザーサウンドを作っていきます。

Dublinでライザーサウンドを作ろう

Dublinの新規トラックを作成しよう

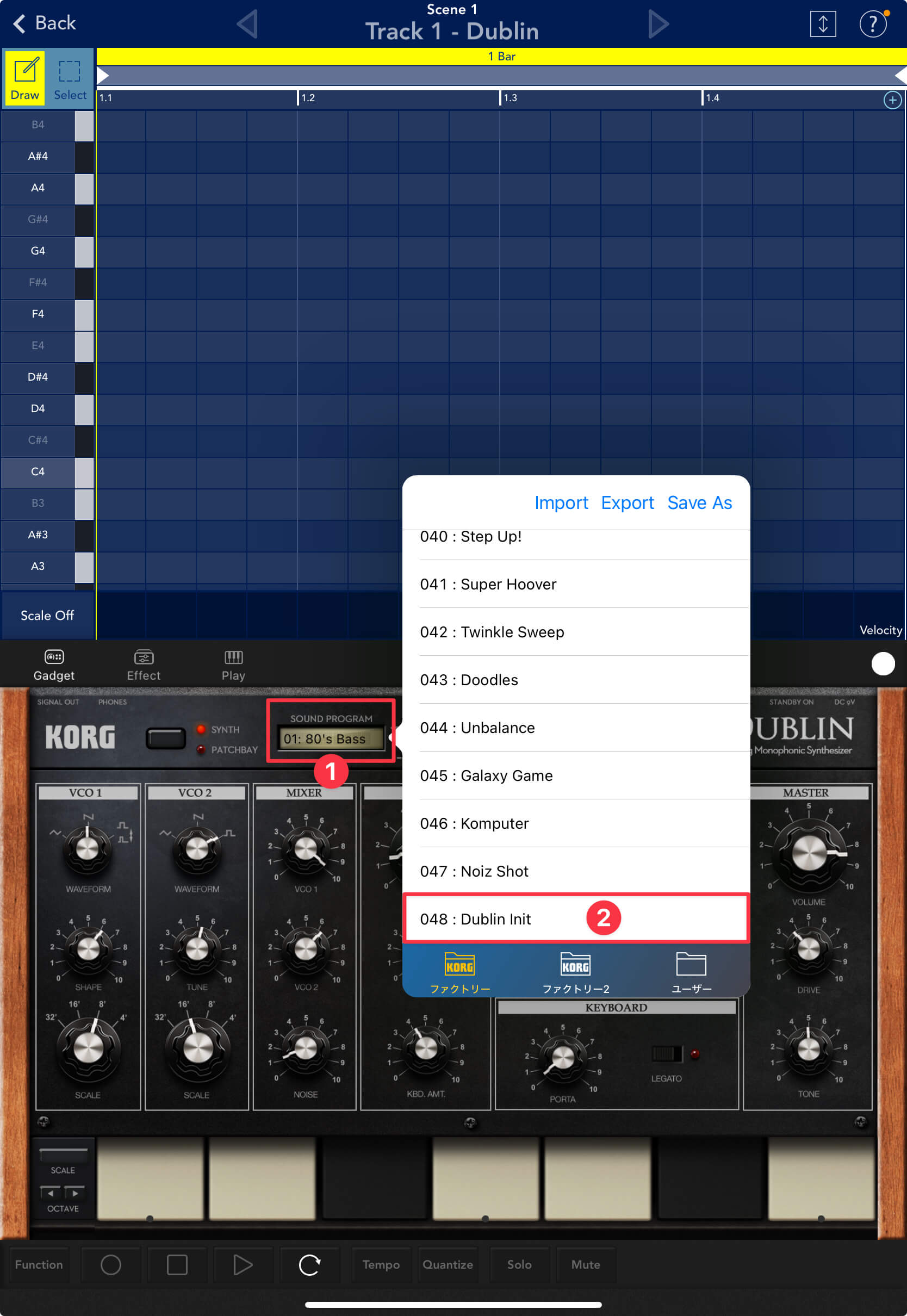

Dublinを立ち上げ、SOUND PROGRAM①をタップして48: Dublin Init②を呼び出してください。

ライザーサウンド用のノートを入力しよう

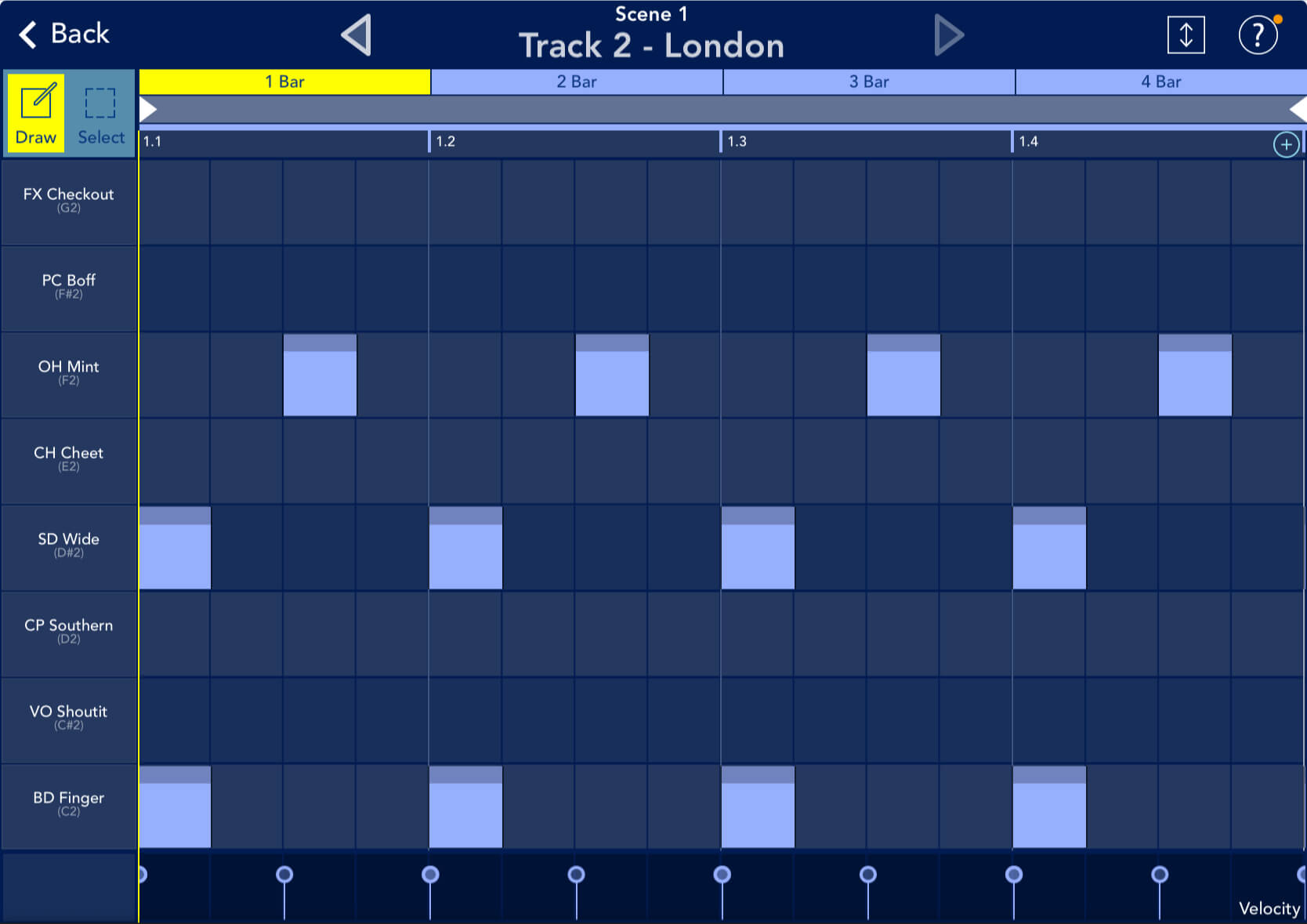

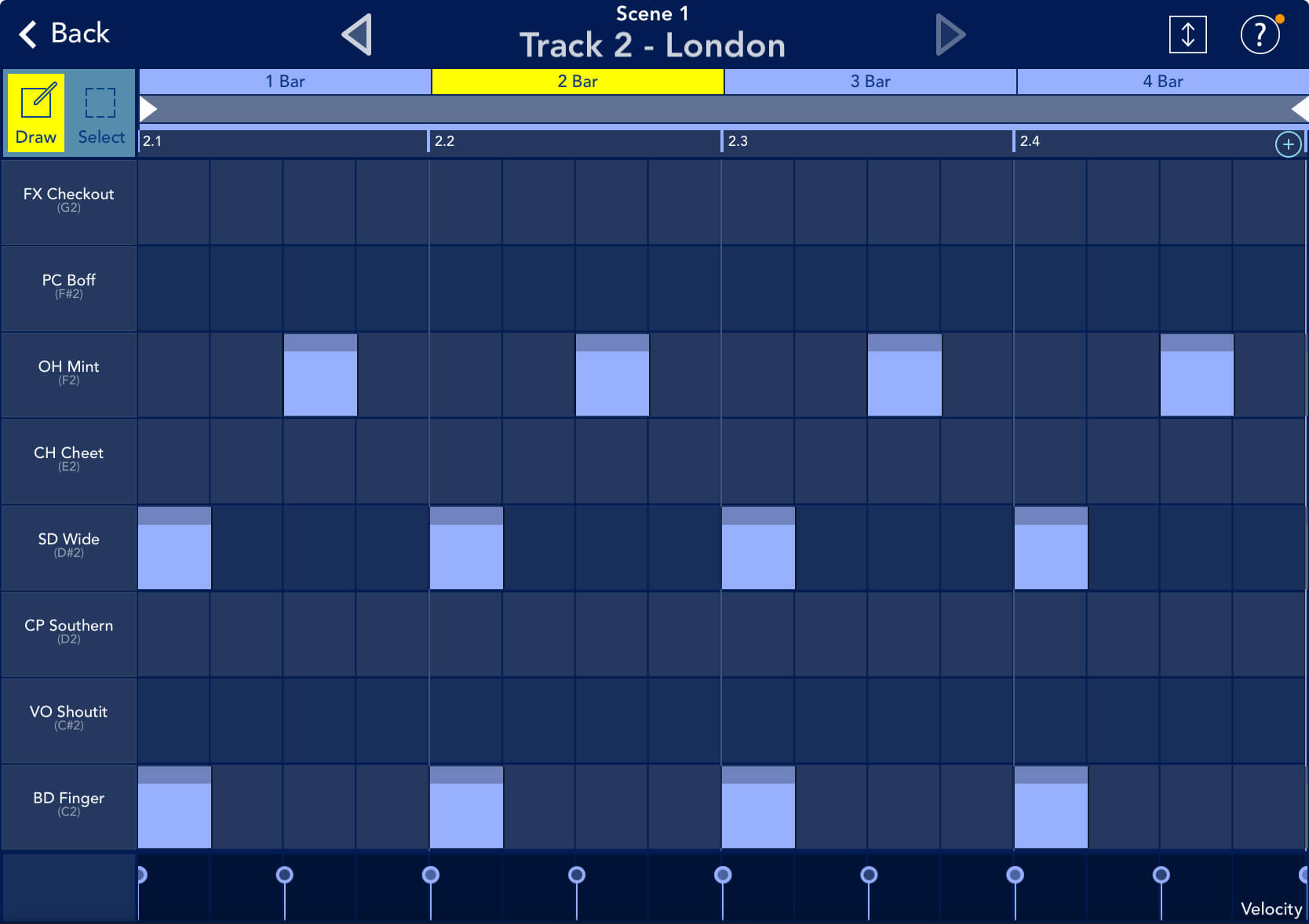

小節数を4 Barに増やしてから、ピアノロールにてこのようにノートを打ち込みます③。

Bar 1.1〜4.4まで、ほぼ4小節分の長さで打ち込んでいます。

ノートの音の高さはC2にしましたが、基本的にその曲のキーやビルドアップ時のコードに合わせるのが良いでしょう。

そうしておいて、このノートの最後(4.4)で「数オクターブ上のC」に着地するよう設定していきます。

Dublinで音色を作ろう

はじめに、完成後の各パラメーターを示しておきます。

これから音色作成のポイントを解説します。

VCOの設定について

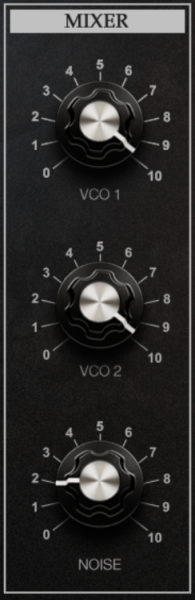

Dublinには、VCOが2つ搭載されています。

このメリットを生かすには、VCO 2のTUNEノブを上げて、VCO 1とのピッチを少しズラすこと。つまりディチューンを適切に行えば、VCOからの出音に厚みをもたせる事ができます。

基本波形(WAVEFORM)はお好みでOKですが、ライザーサウンドを作る際は、倍音成分を多く含むノコギリ波(SAW)を選ぶと「らしく」なります。

あとは2つのVCOを同時に出力させるため、VCO 2の右手にあるMIXERセクションのVCOノブを両方とも10にしてください。

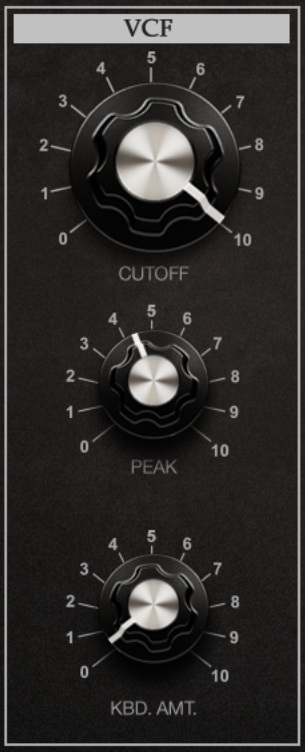

VCFの設定について

一般的なライザーサウンドは「明るく派手」なので、VCFのCUTOFFは全開にします。

逆に「こもらせた音色」にしたければ、CUTOFFを絞ってください。

レゾナンスをかけてクセづけするなら、PEAKを上げても良いでしょう。

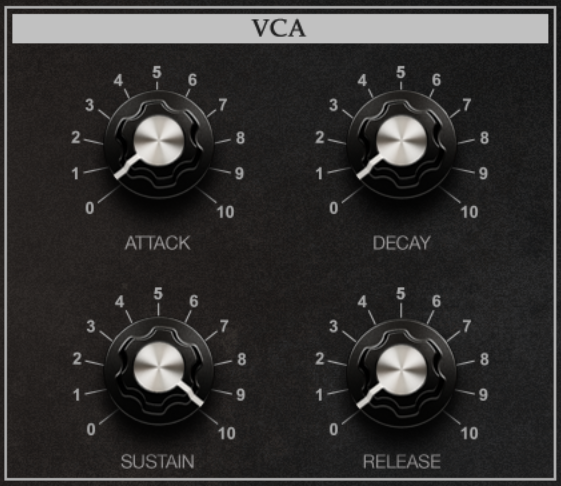

VCAの設定について

VCAに関しては、ドロップに向かって盛り上げていくライザーサウンドの役割上、音が減衰しないようにするのが大切です。

具体的には、DECAYを0にし、SUSTAINを10にすればOKです。

RELEASEも0にして、上昇しきったサウンドが「ピタッ」と歯切れよく役割を終えるようにすると良いですね。

EGの設定について

さて、ここからがライザーサウンド作りの最重要ポイント。EGをVCOにかけて音程を上昇させる設定です。

PATCH BAY画面に移動し、ENVELOPE GENERATORセクションのEG OUTと、PATCHBAY INPUTSのPITCHを、パッチケーブルでつないでください。

やり方は、EG OUTジャックをタップすると現れるケーブルを、PITCHのところまでドラッグするだけ。これでVCOに対して、EGの効果を与えられるようになります。

つづいてEGのAMOUNTノブで、モジュレーション量を決めます。音程を上げる度合いになります。

調査したところ、AMOUNTノブを「1.00」にすると、ほぼ全音分(C2→D2)ピッチが上昇しました。

「2.50」で、1オクターブ上のC3まで上昇。

「3.53」で、2オクターブ上のC4まで上昇。

「4.33」で、3オクターブ上のC5まで上昇。

「5.00」で、4オクターブ上のC6まで上昇します。

KORG Gadgetにおけるビルドアップ・ライザー研究その2。EG OUTとVCOをパッチし、AMOUNTを2.50にすると音程が1オクターブ上昇。3.53で2oct、4.33で3oct、5.00で4octアップ。なおATTACKは、曲のテンポとノート長との兼ね合いがあるので、適切なスピードでピッチが上昇するよう調整する必要がある。 pic.twitter.com/w20q5pMGAN

— くらんけ@gadget-junkies.net (@Gadget_Junkies) 2018年6月10日

どれぐらいピッチを上げるかは、その曲のテイストや好みで決めれば良いのですが、中途半端な音程で上昇を終わらせず「きっちりオクターブ単位」(C2→C4など)で設定すると、良い結果が得られます。

したがって、先ほど提示したAMOUNT値を覚えておくと良いでしょう。

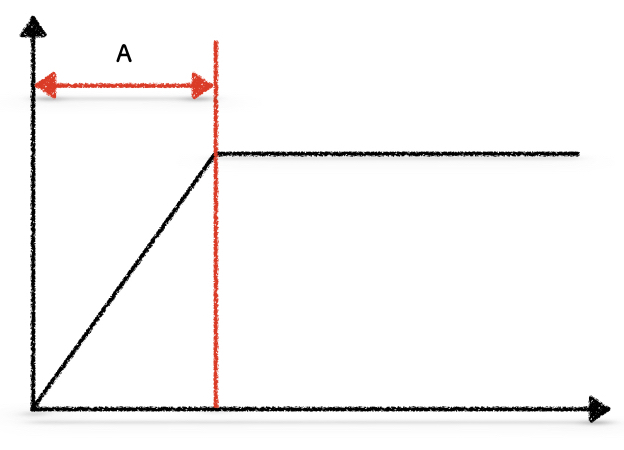

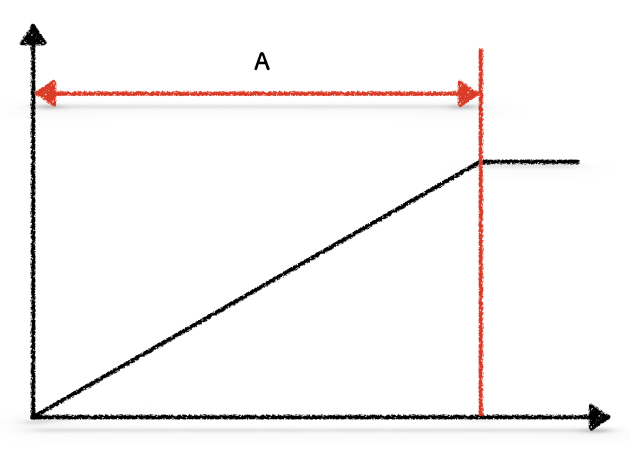

そしてATTACKノブで、先ほどAMOUNTで決めた音程まで、どのくらいのスピードで上昇させるかを決めます。

ここではエンベロープ波形でイメージしてみましょう。この図はATTACKノブを少し上げた状態です。

さらにATTACKノブを上げると、その分だけSUSTAINレベルに到達するまでの時間が伸びます。

つまり、ATTACKノブを絞ればピッチが早く上がり、開ければピッチが遅く上がるということです。

そしてATTACKの長さは、ピッチが上昇しきったあたりで音が終わるよう設定しましょう。

先ほどの実演動画のトラックはBPM136で、ライザー音色のノート長が4小節3拍分ですが、EGのATTACKを7.64に設定すると良好な結果が得られました。

仮に、もっと早い曲でATTACKを同じ値にしたら、上昇しきる前にビルドアップが終わってしまうはずです。

ということでEGのATTACKは、そのトラックのテンポとノート長との兼ね合いを気にしながら値を決めてください。シーンをループ再生させながらATTACKノブを調節すると良いでしょう。

ビルドアップ時の「ドラムパターン」は、こんな感じで

今回は、音程がせり上がっていくビルドアップ・ライザーサウンドを紹介しました。

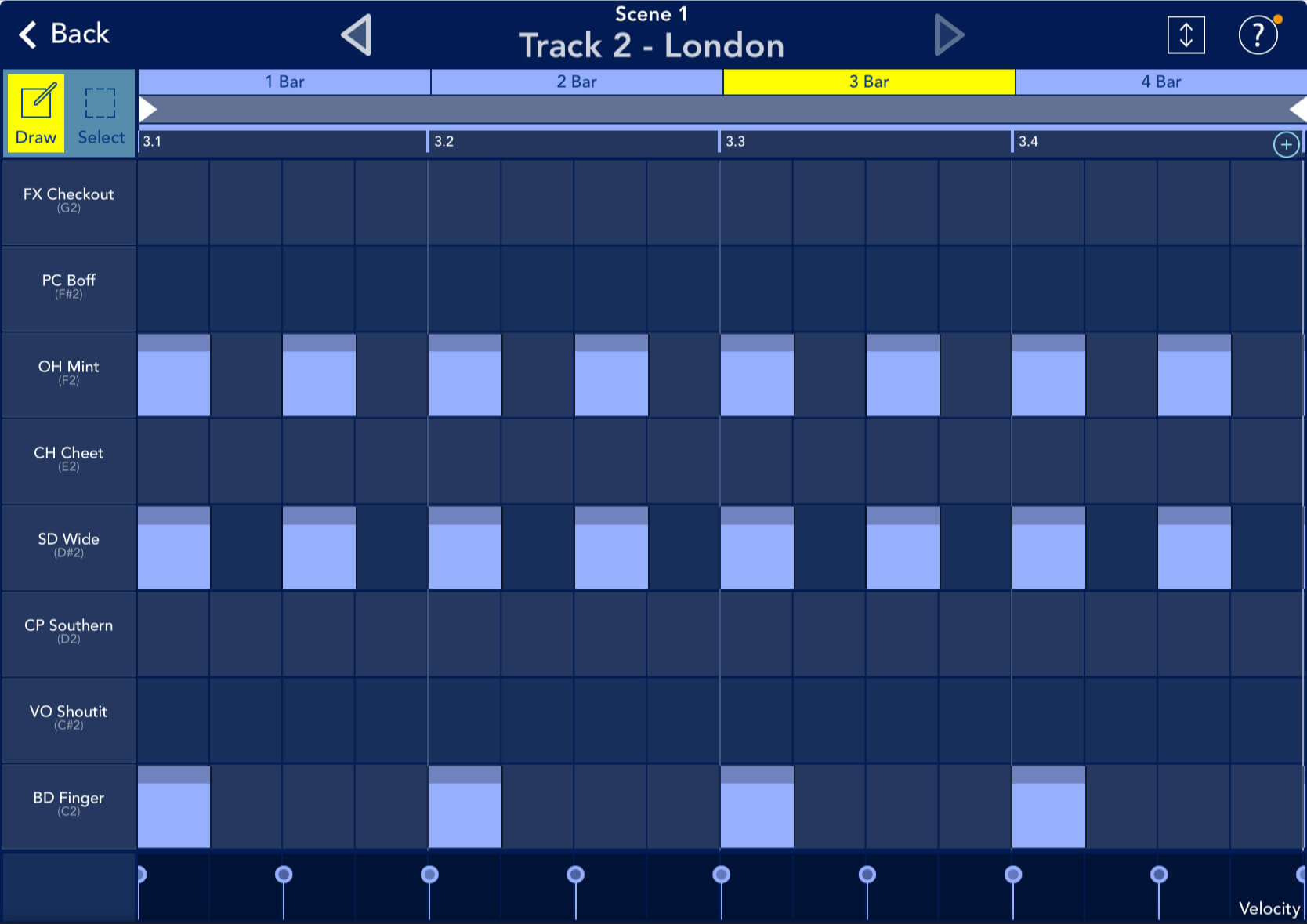

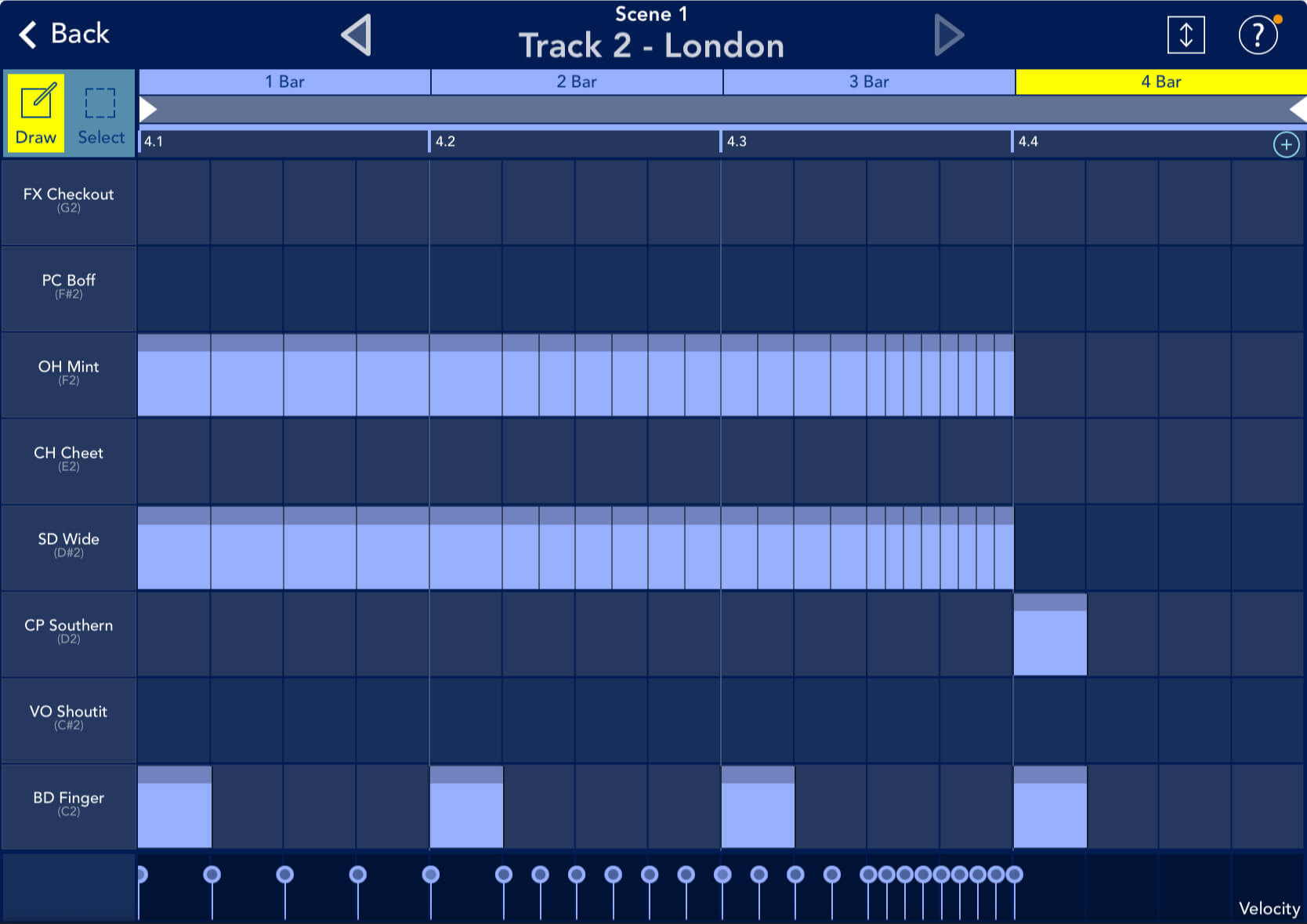

最後に参考として、このデモソングで用いたドラムトラックを提示します。

EDMのサビ前でよくある、典型的なパターンだと思います。

ドラムマシーンLONDONのガジェットパネルも紹介しておきます。ご参考まで。

今回は、KORG GadgetのアナログパッチシンセDublinを使って作る、ビルドアップ・ライザーサウンドを紹介しました。

パッチケーブルでジャック同士を繋ぐという少々難しい内容でしたが、モノにできればトラックメイキングの大きな武器になります。ぜひ覚えておきましょう。